生物医学工程通过多学科交叉技术显著提升了手术精准度,其核心在于将工程学、计算机科学、材料学等领域的创新应用于医疗实践。以下从技术路径、典型案例及与高考生物技术实践的关联性进行剖析:

一、提升手术精准度的核心技术路径

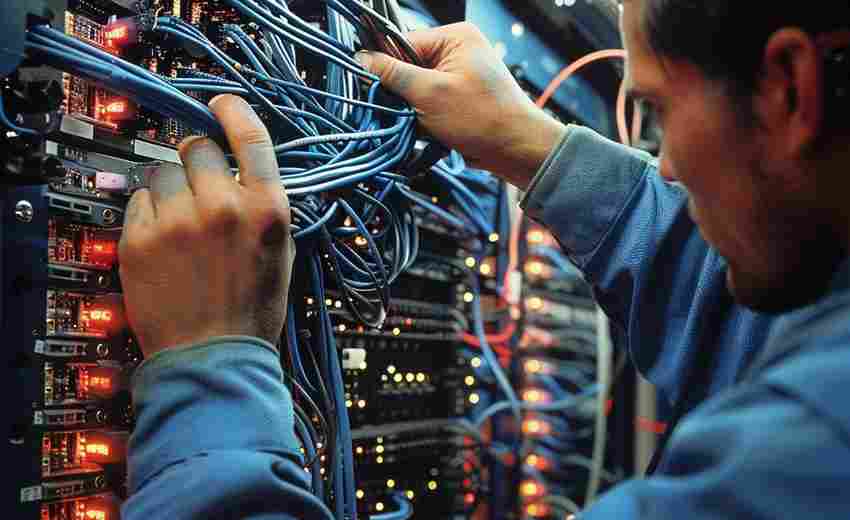

1. 智能导航与影像融合技术

通过多模态影像处理(如CT、MRI、三维结构光成像)构建高精度三维模型,结合实时导航系统引导手术路径。例如,华科精准研发的神经外科机器人通过3D结构光技术实现无标记定位,误差控制在毫米级,同时利用算法自动规划最佳手术路径。复旦大学医学图像处理与计算机辅助手术研究方向中,手术导航与机器人技术能通过智能影像建模提高颅颌面截骨手术的精准性。

2. 机器人辅助操作技术

手术机器人通过机械臂的稳定性和高精度控制,放大医生的操作能力。例如:

精锋医疗的MP1000腔镜手术机器人采用多臂协同设计,通过力反馈算法控制机械臂运动,减少人为操作的不稳定性,在泌尿外科手术中实现精准切除。清华大学团队开发的神经外科机器人配备高精度压力传感器,实时监测机械臂受力状态,形成闭环安全保障。3. 人工智能与算法优化

深度学习算法用于术中实时决策,例如:

脑机接口技术(BCI)通过解码脑电信号控制外部设备,如清华团队开发的半侵入式NEO系统可精准定位患者脑功能区,辅助瘫痪患者恢复运动功能。医学图像处理算法可识别血管分布,避免穿刺路径损伤重要组织。二、典型案例剖析与高考生物技术实践的关联

1. 案例1:神经外科机器人辅助SEEG电极植入

技术应用:华科精准的机器人结合3D影像建模和智能路径规划,将电极植入时间缩短60%,并避开颅内血管,显著降低术中风险。关联知识点:此案例涉及基因工程中的精准定位技术(类似DNA重组中的靶向操作)及细胞工程中的微创技术(如细胞培养中的无菌操作)。2. 案例2:脑机接口(BCI)与脊髓损伤修复

技术应用:清华洪波团队通过半侵入式电极采集脑信号,结合AI解码算法控制外骨骼,帮助瘫痪患者完成抓握动作。该技术依赖生物传感与信号处理技术,与高考中“生物信号处理与医学成像”考点直接相关。实验设计延伸:可模拟设计“基于脑电信号的简单指令识别实验”,结合生物传感原理分析信号采集与处理流程。3. 案例3:腔镜手术机器人MP1000的临床转化

技术应用:精锋医疗的MP1000通过多孔机械臂实现微创手术,减少术后恢复时间。其核心技术包括能量收集(类似酶工程中的催化效率优化)和无线通信(类比生物信息传递机制)。高考实践题参考:可设计“机械臂运动控制与生物力学关系”的探究实验,结合高中生物力学知识分析机器人操作原理。三、生物医学工程在高考生物技术实践中的体现

1. 基因工程与智能医疗的融合

基因编辑技术(如CRISPR-Cas9)用于开发靶向治疗工具,与手术机器人结合实现精准基因修复。例如,华科精准团队探索脑机接口与基因治疗的协同应用。2. 实验设计与跨学科能力培养

实验案例:设计“基于电阻抗的肿瘤识别系统”,结合生物传感与信号处理技术,模拟手术机器人中的组织识别功能。数据分析:通过统计学方法处理术中影像数据,验证算法优化效果(如利用高中生物中的假设检验原理)。3. 与技术创新平衡

脑机接口和基因编辑技术涉及争议,需在高考中结合“生物技术”知识点分析其双刃剑效应。四、总结与启示

生物医学工程通过智能化、精准化的技术革新,正在重塑外科手术的未来。在高考生物技术实践中,需重点关注以下方向:

1. 技术原理与实验设计的结合:如手术机器人的机械控制与生物力学模型分析。

2. 跨学科知识整合:例如基因工程、人工智能与医学影像的交叉应用。

3. 与社会责任:探讨技术发展中的风险与规范。

通过典型案例的剖析,考生可深入理解生物医学工程的实际应用,并提升解决复杂问题的综合能力。

推荐文章

常用的修辞手法有哪些

2024-12-06高考志愿填报后,如何进行专业选择的自我评估

2024-12-16物理学专业毕业生在高考热门行业中的就业竞争力分析

2025-05-01综合素质评价纳入录取体系会拉低分数线吗

2025-03-15大气科学专业对数学和物理成绩要求高吗

2025-06-25如何避免复习倦怠动力维持与精力管理秘诀

2025-06-13目标客户定位技巧如何指导高考志愿填报决策

2025-04-08二本艺术生可以考哪些研究生

2025-01-29传媒学专业的职业选择与发展方向是什么

2024-12-14高考生选择专业时如何避免因心理压力导致决策失误

2025-04-07