一、经济发达地区高校的就业优势

1. 产业资源密集

经济发达地区通常聚集了更多高端产业(如互联网、金融、人工智能等),企业数量多且规模大,能为毕业生提供丰富的就业岗位。例如,粤港澳、长三角等区域的高校与当地企业合作紧密,学生实习和就业机会更多。上海机电学院等非名校高校因地理位置优越,毕业生签约国企比例高达65%。

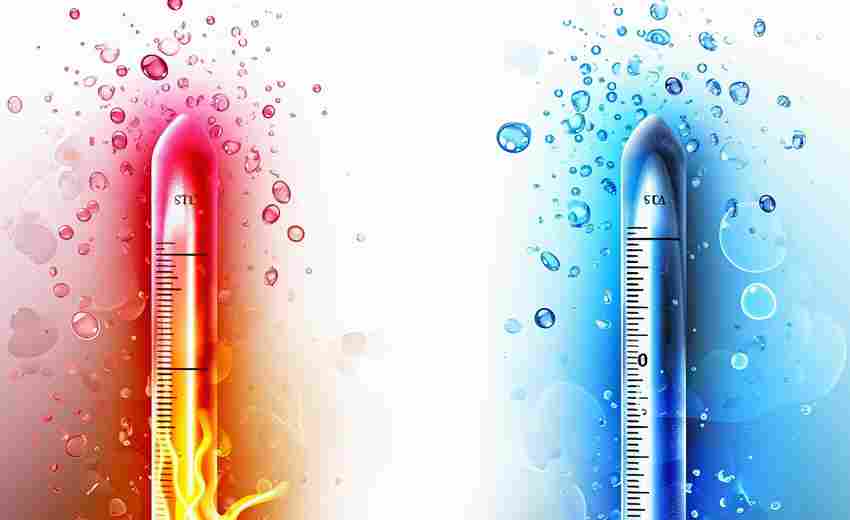

2. 薪资水平与职业发展空间

发达地区的薪资普遍高于欠发达地区。例如,上海实习生的工资可达6,000-8,000元,而同等岗位在合肥仅2,500-3,000元。这些地区的企业更注重人才储备,职业晋升通道更完善。

3. 校友资源与品牌效应

经济发达地区的高校长期积累的校友网络和区域口碑,能提升毕业生在本地就业市场的认可度。例如,上海部分非知名高校因生源素质高,就业竞争力甚至超过外地同类院校。

4. 政策与配套支持

发达地区常推出人才引进政策,如落户补贴、创业扶持等。例如,上海工程技术大学毕业生可享受户籍评分优势,深圳等地通过高研发投入吸引科技人才。

二、潜在挑战与局限

1. 竞争激烈与生活成本高

发达地区高校的就业虹吸效应导致岗位竞争激烈,尤其“双非”院校学生可能面临学历劣势。高房价、高生活成本可能抵消薪资优势。

2. 专业适配性与结构性矛盾

部分专业(如国际商务、计算机)在发达地区需求旺盛,但人文社科类就业压力较大。企业需求与高校培养的滞后性可能导致部分毕业生“高学低就”。

3. 区域就业依赖性强

发达地区高校生源本地化明显(如铜陵学院95%为省内生源),毕业生更倾向留在本地或周边就业,可能限制跨区域流动性。

三、对比分析:发达地区与非发达地区高校

| 维度 | 经济发达地区高校 | 非发达地区高校 |

||-|--|

| 就业机会 | 岗位数量多、类型多元,新兴产业集中 | 依赖传统产业,高端岗位较少 |

| 薪资与福利 | 起薪高,福利完善(如五险一金覆盖率更高) | 薪资水平较低,部分企业保障不足 |

| 职业发展 | 国际化平台多,技术迭代快,利于积累行业经验 | 发展速度较慢,但稳定性可能更高 |

| 升学与转型 | 与国际高校合作紧密,留学和考研资源丰富 | 升学渠道相对单一,多依赖国内考研 |

四、选择建议

1. 结合专业与行业趋势

2. 平衡长期规划与短期压力

3. 关注政策与校企合作

选择有深度校企合作的高校(如深圳职业技术学院与华为合作),或享受地方人才补贴政策的院校(如宁波市引进中科院资源)。

经济发达地区的高校在就业机会、薪资水平和职业发展上具有显著优势,尤其适合与新兴产业相关的专业。但需结合个人抗压能力、专业适配性及生活成本综合考量。对于部分行业或追求稳定性的学生,非发达地区高校也可能提供差异化优势。

推荐文章

如何判断自己的专业是否容易滑档

2024-10-28海南高校的师资力量如何影响专业选择

2025-01-05动植物分类中孢子植物与种子植物的高考典型题型解析

2025-06-02跨学科融合背景下在线课程对高考复习模式的重构

2025-06-10法学专业的必修科目有哪些

2024-12-23计算机网络专业需要哪些基础知识

2024-12-14报名护理专业是否需要体检

2024-12-23热门行业趋势对高考专业选择的影响分析

2025-04-08艺术教育专业与美术学专业的职业路径有何区别

2025-03-20