网络安全专业大学课程与高中信息技术课程的衔接主要体现在知识体系的延续性、技能培养的深化以及核心能力的拓展上。以下是两者的衔接路径及具体分析:

一、基础知识的延续与深化

1. 编程基础

高中阶段:信息技术课程中的《算法与程序设计》模块通常以VB语言为载体,教授数组、枚举算法、排序与查找等基础编程逻辑。(webpage1)大学衔接:大学课程如《C语言》《Python程序设计》等会替换VB,但核心逻辑思维(如循环、条件判断)可直接迁移。部分高校(如武汉大学)在大一设置《程序设计》课程,通过实验课巩固编程能力。(webpage11)(webpage43)2. 数据结构与算法

高中阶段:仅涉及数组等基础数据结构,学习简单算法(如冒泡排序)。(webpage1)大学衔接:通过《数据结构》《算法设计与分析》课程扩展至链表、树、图等复杂结构,并引入加密算法(如RSA、SM2)和网络协议分析技术。(webpage11)(webpage46)3. 计算机系统基础

高中阶段:了解计算机硬件组成及操作系统基本功能。大学衔接:深化为《操作系统原理》《计算机组成原理》课程,重点学习系统安全机制(如访问控制、内存保护)。(webpage11)(webpage47)二、网络安全专业核心课程的拓展

1. 从信息技术基础到网络安全导论

高中阶段:信息技术课程初步涉及网络协议和数据库操作(如Access)。大学衔接:通过《网络空间安全导论》系统讲解网络安全威胁模型、密码学基础及等级保护标准,并结合案例(如网络钓鱼模拟)强化安全意识。(webpage11)(webpage31)2. 网络技术的进阶学习

高中阶段:学习网络基础概念(如IP地址、DNS)。大学衔接:《计算机网络》《网络攻防技术》课程深入协议栈安全(如TCP/IP漏洞)、防火墙配置及入侵检测技术。(webpage21)(webpage43)3. 数学工具的强化应用

高中阶段:数学课程提供代数、概率统计基础。大学衔接:《信息安全数学基础》《密码学》课程利用数论、离散数学构建加密算法(如椭圆曲线密码)。(webpage11)(webpage46)三、实践能力的递进式培养

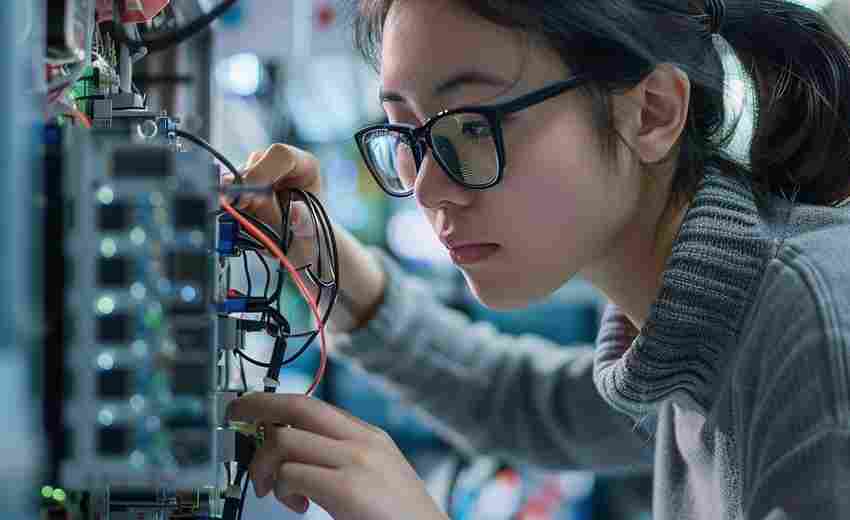

1. 实验与项目驱动

高中阶段:通过多媒体工具(Flash、Photoshop)培养基础操作能力。(webpage1)大学衔接:设置《渗透测试》《应急响应》实验课,使用Kali Linux、Wireshark等工具模拟真实攻防场景。(webpage41)(webpage49)2. 跨学科综合实践

大学课程:结合法律(《网络安全法》)、心理学(《网络行为分析》)等跨学科内容,培养复合型能力。例如,华威大学课程涵盖“网络系统中的人类行为”模块,分析用户行为对安全策略的影响。(webpage11)(webpage47)四、衔接中的潜在断层与解决建议

1. 断层领域

加密原理与协议安全:高中未涉及密码学,需大学课程从零构建。系统级安全思维:高中教学偏重应用,大学需培养底层安全设计能力(如可信计算)。2. 解决建议

高中阶段:增加网络安全通识模块(如《网络安全入门知识》),引入基础加密算法演示。(webpage44)大学阶段:设置预修课程(如《计算机科学导论》),帮助新生过渡。五、典型案例

武汉大学:通过“网络空间安全导论+程序设计实验”组合课程,衔接高中编程与网络安全核心技能。(webpage11)华威大学:大一课程《网络环境中的操作系统》直接关联高中信息技术中的系统操作知识,并扩展至安全机制设计。(webpage47)高中信息技术课程为网络安全专业奠定编程、网络和数学基础,而大学通过系统化课程设计、实践项目及跨学科融合,实现知识深化与能力升级。两者的衔接需要高校在课程设置中注重“渐进式过渡”,同时高中可引入网络安全启蒙内容,为专业学习铺路。

推荐文章

如何培养外语的语感

2024-11-30数据科学与大数据分析专业的就业前景如何

2025-02-06如何选择适合女生的专科专业

2025-01-26高考议论文的思维导图应用

2025-02-10特长生报考:如何精准定位自身兴趣与优势

2025-03-30如何在高分数线专业中脱颖而出

2025-02-20高校的师资力量对专业的影响

2025-01-30如何看待武汉的历史学专业

2025-02-19