艺术类考生在专业选择过程中,家长常因信息不对称或传统观念影响陷入误区。以下是需重点规避的十大认知误区及建议,帮助家长更理性地辅助孩子规划未来:

误区一:就业率高的专业=好专业

部分家长将专业就业率视为唯一标准,但就业率统计可能包含考研、自主创业等非直接就业形式,且不同院校的同一专业就业质量差异较大。例如,某校整体就业率高,但具体专业的对口就业率可能较低。

建议:参考目标院校专业近三年的具体就业数据,关注就业去向(如升学率、行业分布、企业层次等)。

误区二:热门专业=好专业

金融、计算机等热门专业因报考人数多、招生规模大而“看似热门”,但可能导致未来就业市场饱和,形成“供过于求”的竞争压力。例如,部分传统热门专业如法学、工商管理近年就业率反而较低。

建议:结合行业发展趋势,分析专业长期需求,避免盲目跟风。

误区三:高薪职业对应的专业=好专业

家长常将专业与职业直接挂钩,但实际就业中,仅有少数工科和医学专业对口率较高(如40%),大部分专业与职业关联性较弱。

建议:关注专业培养的核心能力是否与职业需求匹配,而非仅看短期薪资。

误区四:名校的所有专业=好专业

名校的综合排名高,但并非所有专业均为优势学科。例如,湖南工业大学的包装设计专业优于部分美院,北师大心理学专业优于清华。

建议:优先选择院校的“重点学科”或“国家特色专业”,而非仅看学校名气。

误区五:录取分数高的专业=好专业

录取分数反映的是报考热度,而非专业质量。例如,某考生因“不浪费分数”选择高分但无兴趣的专业,导致学习动力不足。

建议:结合孩子的兴趣与学科优势,避免将分数作为唯一决策依据。

误区六:孩子喜欢的专业=适合的好专业

表面兴趣可能与实际学习能力不匹配。例如,喜欢玩游戏的学生误选计算机专业,却因数学基础薄弱难以跟上课程。

建议:通过测评或短期实践验证孩子的兴趣与专业学习要求的匹配度。

误区七:专业名称“高大上”=好专业

部分专业名称看似新颖,实为传统学科“换壳”。例如,“数字媒体艺术”与“数字媒体技术”课程方向差异显著,需仔细辨别。

建议:深入研究专业课程设置、培养目标及就业领域,避免望文生义。

误区八:轻视校考或过度依赖统考

部分家长认为统考覆盖院校多,忽略校考的重要性。实际上,校考是选拔性考试,能为专业能力突出的学生提供更多机会。

建议:根据孩子专业水平合理规划校考与统考,避免因过度参加校考影响文化课复习。

误区九:通过艺考“曲线救国”转专业

部分家长认为可通过艺考进入名校后转至普通专业,但多数高校不允许艺术生转入非艺术类专业。

建议:明确艺考目标,避免将艺术专业作为跳板。

误区十:被推荐的专业=适合孩子的专业

亲友推荐或网络排行榜中的专业可能不符合孩子特质。例如,内向学生被推荐学习需频繁人际互动的医学专业。

建议:结合孩子的性格、学科能力及家庭资源综合判断,避免依赖单一信息来源。

家长行动指南

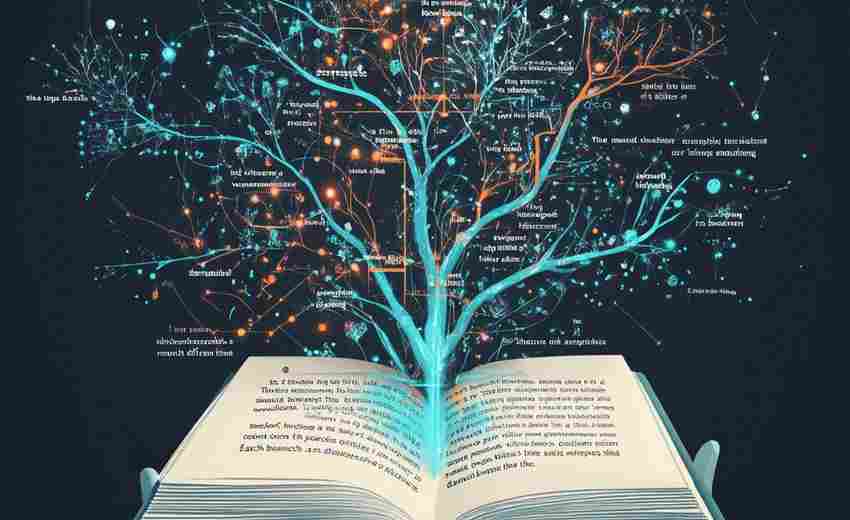

1. 全面调研:通过院校官网、行业报告等了解专业内涵,关注课程设置与就业前景。

2. 尊重孩子主体性:将志愿决定权交还孩子,家长作为信息提供者与建议者。

3. 平衡兴趣与能力:兴趣是起点,但需评估学习难度与学科基础(如数学差慎选计算机)。

4. 动态规划:关注政策变化(如艺考文化课提分趋势)及新兴领域(如电竞、数字艺术)。

艺术类专业的价值不仅在于升学,更在于培养创造力与审美素养。家长需以开放心态支持孩子探索,同时规避认知误区,助力其找到真正适合的发展路径。

推荐文章

西北农林科技大学农学专业学科优势与国内外排名情况如何

2025-05-13什么是全日制与非全日制专业的区别

2024-11-30如何评估某个专业的社会需求

2025-02-27地理信息系统的就业前景如何

2025-01-23征集志愿中如何利用扩招院校提高成功率

2025-04-04高三学生如何平衡自主招生准备与高考复习

2025-04-28生物科学专业的研究内容是什么

2025-02-20院校所在城市的经济活力如何助力高考生的专业成长

2025-05-03机械工程专业的主要职业方向是什么

2024-11-11高考生如何评估自身能力与专业要求的匹配度

2025-05-01