迷因理论为分析高考励志口号的传播机制提供了重要视角。作为文化基因的“迷因”,高考励志口号通过复制、变异和扩散形成独特的文化现象,其传播逻辑与网络迷因高度契合。以下从应用与启示两方面展开分析:

一、迷因理论在高考励志口号传播中的应用

1. 文化单位的复制与变异

高考励志口号如“提高一分,干掉千人”“不苦不累,高三无味”等,具有简洁、押韵、情绪化的特点,符合迷因的“易复制性”。这些口号通过校园标语、社交媒体、短视频平台等渠道被反复传播,并在过程中发生变异。例如,“考过高富帅,战胜官二代”被网民改编为“考过富二代,成为人上人”,体现迷因的适应性调整。

2. 网络迷因的病毒式传播

短视频平台(如抖音、快手)成为高考口号传播的核心场域。用户通过模仿、翻拍、二次创作(如“高考喊楼”视频)形成“参与式传播”,口号从静态文本演变为动态的视听符号,甚至衍生出表情包、手势舞等亚文化形态,强化了迷因的感染力。

3. 情感共鸣与集体记忆构建

迷因理论强调情感触发的传播动力。高考励志口号通过“奋斗”“逆袭”等主题激发考生共鸣,例如“乾坤未定,你我皆是黑马”既传递希望,又暗示竞争,契合青少年对自我突破的渴望。这种情感共振使口号突破校园边界,成为社会性话题。

4. 用户生成内容(UGC)的迷因化生产

网民主动参与口号创作,如“百日誓师”活动中,学生自发设计口号并上传至社交平台,形成“裂变式传播链”。这种由受众主导的内容生产模式,体现了迷因理论中“宿主即创作者”的特点。

二、迷因理论对高考励志口号传播的启示

1. 强化口号的简洁性与符号化

迷因的传播效率依赖于形式简化。未来口号设计需进一步提炼核心信息,如“努力到无能为力,拼搏到感动自己”通过重复结构强化记忆,同时可结合视觉符号(如手势、颜色)提升辨识度。

2. 利用UGC推动内容创新

鼓励学生、教师、家长参与口号创作,通过“变异”保持内容新鲜感。例如,将传统口号与流行文化结合(如“孤勇者”版高考加油歌),既能延续文化基因,又能吸引年轻群体。

3. 构建多平台协同传播网络

整合短视频、社交媒体、线下活动等渠道,形成传播矩阵。例如,微博话题高考励志语录累计阅读超10亿次,抖音相关视频播放量破百亿,显示多平台联动可最大化迷因扩散效应。

4. 平衡变异与核心价值的稳定性

迷因在变异中需保留核心文化意义。例如,“宁吃百日苦,不留终生憾”强调坚持精神,其变体(如“百日苦战,青春无悔”)未偏离奋斗主题,避免因过度娱乐化消解严肃性。

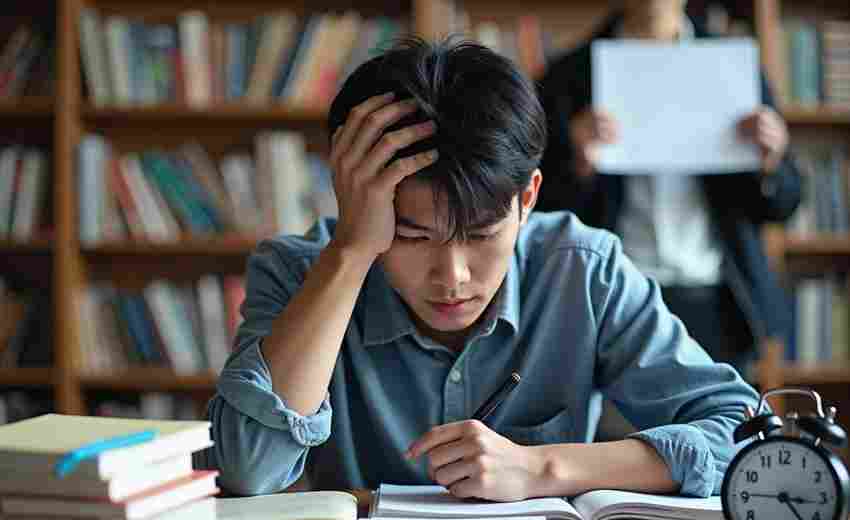

5. 关注负面迷因的监管与引导

部分口号(如“只要学不死,就往死里学”)可能传递极端压力,需通过算法筛选、正向内容扶持等手段引导舆论,维护健康传播生态。

迷因理论揭示了高考励志口号从个体模仿到群体狂欢的传播机制,其核心在于文化基因的适应性进化。未来可结合大数据分析迷因传播路径,优化内容策略,使口号不仅成为备考工具,更升华为激励代际成长的文化符号。

推荐文章

国际关系专业的未来趋势是什么

2024-12-04物流管理:现代物流的发展趋势是什么

2025-03-05如何理解意识流写作

2024-11-12大学生高考、在读大学生参加高考

2023-07-21新闻采编实习对高考志愿填报报道的指导作用

2025-03-26高考志愿填报时,如何处理心态压力

2024-12-21如何获取无锡锡山中学的历年分数线

2024-11-02如何设定高考总分目标

2025-02-21什么是工具变量法

2025-01-22高考志愿调剂政策查询方法及注意事项

2025-03-14