一、冷门专业的潜在优势

1. 竞争压力小,就业机会集中

冷门专业因报考人数少,行业竞争相对较小。例如核电工程、草业科学、特殊教育等专业,因社会需求稳定且人才稀缺,毕业生容易在特定领域获得就业机会。

案例:核电专业毕业生签约率接近100%,且薪资水平较高;殡葬管理专业因行业特殊性,毕业生供不应求。

2. 行业潜力与政策支持

部分冷门专业随社会发展逐渐“转热”。例如茶学、博物馆学、遥感科学与技术等,受益于文化保护、生态建设等政策支持,市场需求持续增长。

数据:国家规划到2030年新增超3万名核电人才,博物馆数量增加至每25万人拥有一家。

3. 独特技能与跨界机会

冷门专业往往培养垂直领域的专业技能,如古生物学、宝石鉴定等,这些技能在交叉领域(如文化遗产保护、珠宝设计)中可能成为核心竞争力。

二、冷门专业的潜在挑战

1. 就业面较窄,市场需求有限

部分冷门专业如哲学、宗教学,就业方向集中在学术研究或特定岗位,需通过深造或跨领域拓展职业路径。

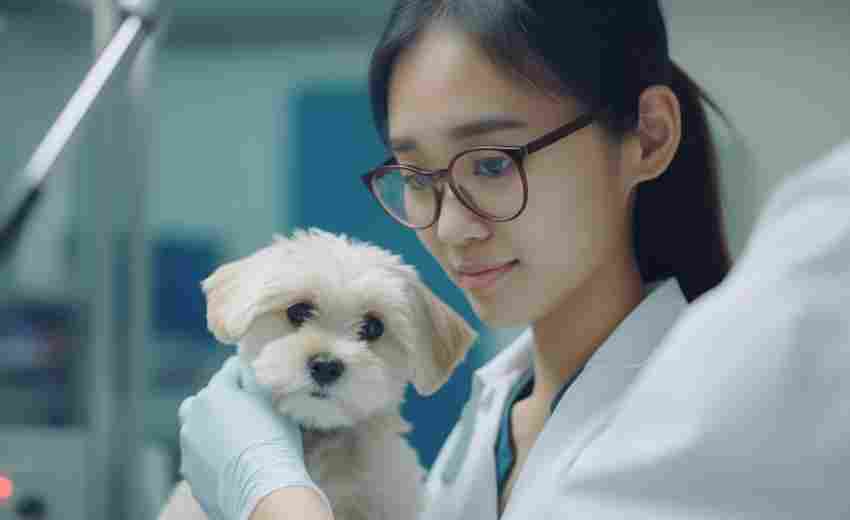

2. 行业认知偏差与资源不足

冷门专业可能因社会认知不足被误解,例如动物医学、地质工程常被认为工作环境艰苦,导致学生报考意愿低,实际行业待遇和发展空间较好。

3. 职业初期需长期积累

如考古学、生物医学工程等专业,需通过持续学习(如读研、考取专业证书)提升竞争力,短期内薪资可能低于热门专业。

三、如何降低冷门专业的职业风险

1. 结合兴趣与行业趋势

2. 复合型能力培养

3. 实践与资源积累

4. 灵活调整职业路径

四、冷门专业的“逆袭”关键

1. 行业深耕:成为细分领域专家(如考古学、核技术)。

2. 跨界融合:结合热门技能开拓新赛道(如茶学+电商、冷门工科+智能制造)。

3. 政策红利:抓住国家支持的行业机遇(如生态保护、健康产业)。

五、决策建议

最终,冷门专业本身不构成职业发展的决定性障碍,关键在于如何将专业特性与市场需求、个人能力有效结合。

推荐文章

全国各省份平行志愿批次设置与录取规则差异

2025-04-20基于核心素养的高考物理实验题优化训练

2025-04-04体育专业的课程设置是怎样的

2025-01-29217高考分数线的趋势分析与预测

2025-02-06高考作文素材的收集与整理

2024-11-25新高考改革下选科调整政策解析

2025-04-08如何处理补考带来的压力

2025-01-24专科志愿中,哪些专业更容易就业

2025-02-082021新高考_2021新高考一卷英语答案

2024-02-22会计学专业的职业规划建议有哪些

2025-01-25