在选科后制定合理的阶段性目标,可以有效缓解因学业压力带来的焦虑。以下是结合心理学策略与学习方法的具体建议,帮助你将长期目标拆解为可执行的小步骤,同时调整心态:

一、明确选科后的核心方向,设定“动态目标”

1. 结合选科组合与职业规划

根据已选科目对应的大学专业方向(如理工类需强化物化,文科需注重历史政治),明确未来1-3年的学习重心。例如,若选科为“物理+化学+生物”,可参考高校医学、工程等专业的录取要求,设定学科能力提升目标。

2. 设定弹性目标,允许动态调整

将长期目标(如高考分数、专业方向)分解为学期、月度、周计划。例如:

定期评估进度,若某阶段未达标,及时分析原因并调整策略,而非自我否定。

二、制定科学的学习计划,强化执行与反馈

1. 分阶段攻克薄弱环节

针对选科后的弱势学科,采用“小步快跑”策略:

2. 利用“番茄工作法”提升专注力

将每日学习时间划分为25分钟专注学习+5分钟休息的周期,减少因长时间学习导致的疲劳分神。例如,每天安排4个“番茄钟”用于物理学习,逐步积累成就感。

3. 建立正向反馈机制

三、心理调适:缓解焦虑的核心策略

1. 接纳情绪,合理归因

承认焦虑是正常反应,避免因成绩波动陷入“全盘否定”。例如,某次考试失利时,可分析具体原因(如审题失误、知识点漏洞),而非归咎于“能力不足”。

2. 运用放松技巧调节压力

3. 构建支持系统

与同学、老师或家长分享学习计划,寻求监督与鼓励。例如,组建学习小组互相督促,或定期向老师请教薄弱环节的突破方法。

四、平衡学业与生活,避免过度消耗

1. 规律作息与健康管理

保证每天6-7小时睡眠,避免熬夜。适当运动(如每天30分钟慢跑)可提升大脑供氧量,增强记忆力。

2. 预留弹性时间应对突发情况

在周计划中设置20%的空白时间,用于处理未完成的任务或临时调整,避免因计划被打乱产生焦虑。

五、长期视角:从“应试”到“能力培养”

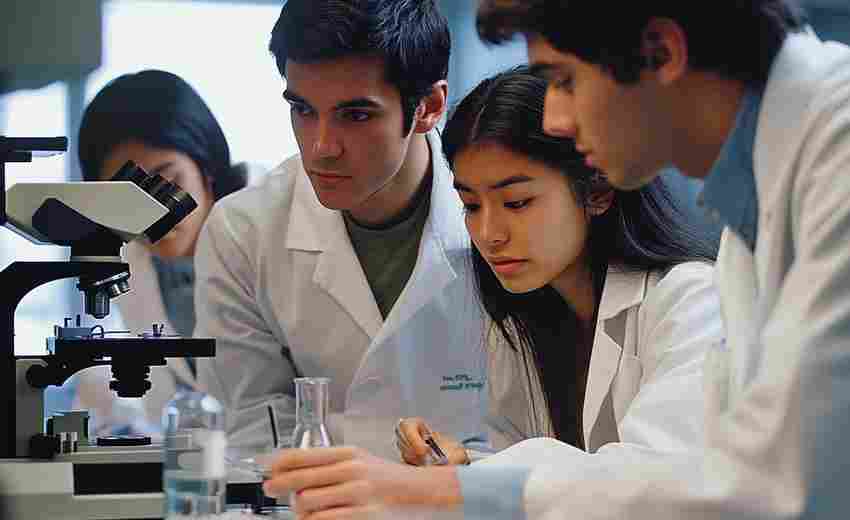

1. 关联学科知识与现实应用

例如,学习生物时联系医学案例,或通过化学实验理解环保问题,增强学习兴趣与意义感。

2. 定期回顾与生涯规划结合

每学期末评估目标完成度,结合兴趣变化调整长期方向。例如,若发现对生物实验兴趣浓厚,可探索科研竞赛或大学实验室实践机会。

通过以上方法,既能将选科后的学习目标拆解为可操作的步骤,又能通过心理调适减少内耗。记住,阶段性目标的意义不仅在于“完成”,更在于通过持续反馈建立对自我能力的信任,最终形成良性循环。

推荐文章

新高考的型有哪些变化

2024-12-05哪些专业的课程设置更具挑战性

2025-02-13历年高考作文题目(历年高考作文题目汇总全国卷)

2024-02-07数学要求对比:金融学与经济学的课程难度对高考数学成绩的要求

2025-06-23如何选择合适的高考志愿专业

2025-02-02高考英语文化背景知识积累与应用

2025-05-30复读阶段遇到成绩波动时怎样调整应对策略?

2025-05-22高考体检后游泳锻炼安全指南

2025-04-07金融专业适合什么样的学生

2025-01-10高考报名时需要准备哪些材料

2024-12-05