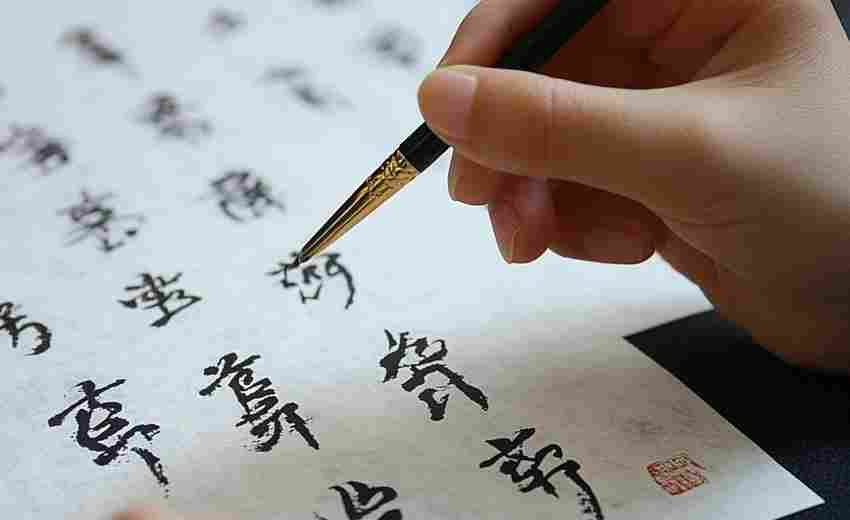

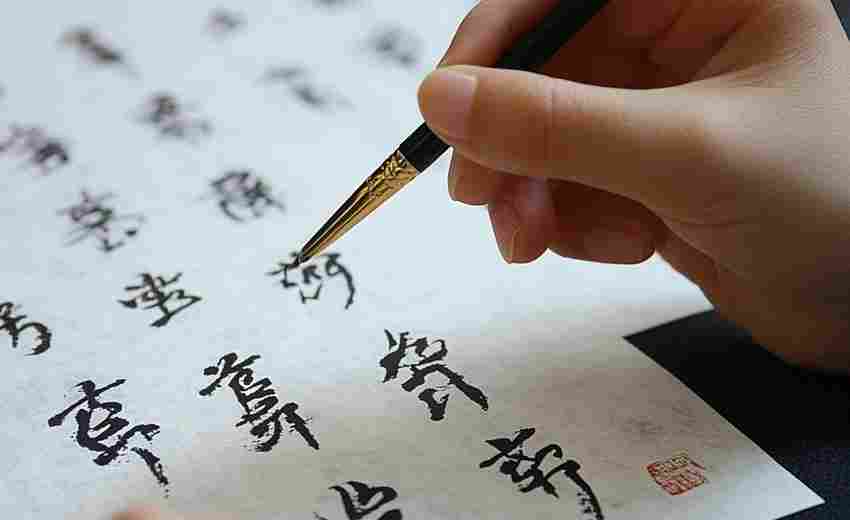

长期书法练习对高考所需的严谨学习品质的塑造具有多维度的促进作用,这种影响不仅体现在学习习惯和思维能力的提升上,还涉及心理素质与文化修养的深化。以下是具体分析:

一、培养专注力与细致观察能力

书法练习要求对笔画结构、运笔力度及整体布局进行细致观察,每一笔的起承转合都需要高度专注。例如,临摹字帖时需精准复制范本细节,这种训练能显著提升学生的观察能力和细节处理能力。研究表明,书法练习中的专注状态可迁移至学科学习,帮助学生在解题时更注重细节,减少粗心错误。

二、强化耐心与坚持的意志力

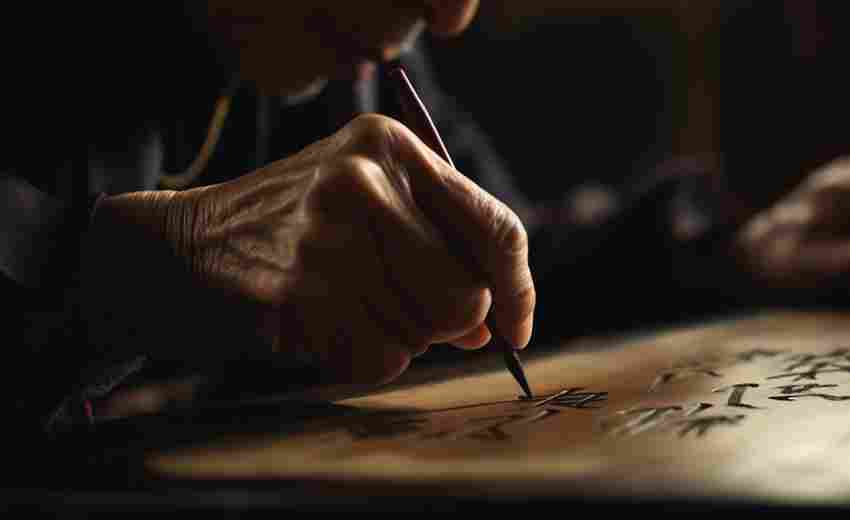

书法学习需要长期积累,庞军提到“三年不问成果,闷头苦练”的坚持精神,这种持续投入的过程能磨炼学生的耐心。高考备考同样是一场持久战,书法练习中养成的“每日一练”习惯,使学生更适应高强度、重复性的学习任务,并学会在挫折中调整心态。

三、提升逻辑思维与结构化能力

书法创作涉及对字体结构、章法布局的规划,需通过分析笔画间的呼应关系来构建和谐整体。例如,楷书的严谨性与行书的流动性要求书写者在动态中把握平衡,这种结构化思维有助于学生在理科学习中更高效地梳理知识框架。书法中的空间想象能力对数学、物理等学科的问题解决亦有积极影响。

四、增强自律与时间管理能力

书法练习需制定计划并严格执行,如每日固定时间临帖或创作。这种自律性迁移至学习中,能帮助学生合理分配复习时间,避免拖延。例如,书法集训的考生通过严格的日程安排,平衡专业训练与文化课学习,体现了高度的时间管理能力。

五、塑造沉稳心态与抗压能力

书法强调“心静则笔正”,书写时的凝神静气有助于缓解焦虑情绪,培养冷静应对问题的能力。高考压力下,学生易出现浮躁心态,而书法练习中的“心流”体验(如全神贯注于笔画)能增强心理韧性,帮助学生在考试中保持稳定发挥。

六、深化文化理解与审美素养

书法作为传统文化载体,其学习过程涉及对历史、文学及艺术美学的综合理解。例如,临摹名家作品时需探究其文化背景,这种修养提升能增强学生的文化自信,并在语文、历史等学科中形成更深刻的见解。审美能力的提高有助于学生在写作、艺术类考试中展现独特视角。

七、促进自我反思与纠错能力

书法练习中需不断对比范本,修正偏差,这种自我检视的习惯促使学生主动发现学习中的漏洞。例如,庞军提到通过对比他人作品反思自身不足,这种批判性思维在学科纠错和知识巩固中至关重要。

书法练习通过“技”与“道”的双重训练,将艺术修养转化为严谨的学习品质。高考不仅是知识的考核,更是综合素质的比拼,而书法所培养的专注、耐心、逻辑与心态,恰是应对高考的核心竞争力。正如郭沫若所言:“书法使人细心,善于体贴人,草率则易误事”,这种品质的塑造将使学生终身受益。

推荐文章

湖南大学的国际关系专业怎么样

2024-11-12高考报名信息审核的流程

2025-01-26新职业趋势下高考志愿填报需要关注哪些领域

2025-03-22如何理解材料科学的应用

2024-10-26高考志愿选择:服从调剂与退档风险如何权衡

2025-03-26大专热门专业的未来发展趋势是什么

2025-02-07如何提高会计考研的数学能力

2025-03-04复读生参加的考前辅导班推荐

2024-12-01媒体传播专业的就业领域有哪些

2024-12-21564分报考民航招飞需要满足哪些附加条件

2025-03-10