面对分数线波动时,正确认知自我价值与未来潜力是每个考生需要掌握的重要能力。以下从认知调整、潜力挖掘、心理调适和未来规划四个维度,结合搜索资料中的关键信息,提供系统性建议:

一、理解分数波动的本质,建立理性认知

1. 波动是常态,而非能力缺陷

根据对高三成绩波动的分析,试卷难度、知识点分布、身体状态等因素都可能影响单次考试结果。例如,某次考试可能恰好暴露了薄弱知识点(网页1)。成绩波动并不代表能力不足,而是阶段性反馈。

应对策略:建立《备考日志》,记录每次考试心态、知识漏洞和解题技巧(网页1),通过数据对比发现真实问题,而非简单归因于“发挥失常”。

2. 赋分制对分数的影响

新高考赋分制下,分数与排名直接相关(网页33)。例如,某科卷面分80分可能因排名不同被赋为76分或100分。这说明分数绝对值并非唯一标准,排名和位次更能反映竞争力。建议关注全省排名趋势,而非单纯对比历年分数线。

二、在波动中重构自我价值:多维评估框架

1. 跳出单一分数维度

2. 挖掘隐性优势

成绩波动可能掩盖了潜在优势,如抗压能力(应对低谷)、学习策略调整能力(从错题中突破)等。例如,网页1中提到的教师案例显示,数学考砸后通过寒假针对性复习实现逆袭,说明短期失利可转化为长期潜力释放的契机。

三、心理调适:从焦虑到行动的科学路径

1. 情绪管理四步法

2. 应对不确定性的工具

网页58提出“细化目标法”,例如将模糊的“提升数学成绩”拆解为“每周突破3类导数题”,通过可量化的短期目标缓解对未来的恐慌。

四、未来潜力释放:基于科学规划的行动

1. 动态评估与路径调整

2. 长期潜力培养框架

五、关键行动清单

1. 认知层面:建立分数波动的统计学思维(如正态分布模型),接受10%-15%的合理波动区间(网页1)。

2. 工具层面:使用“优志愿APP”(网页19)分析历年分数线与位次,结合赋分规则(网页33)制定志愿策略。

3. 心理层面:践行网页57的“元认知能力”培养法,定期反思思维过程,避免情绪主导决策。

4. 规划层面:参考网页67的月度规划表,分阶段完成专业探索、院校筛选和志愿模拟填报。

总结:分数线波动是外部评价体系的客观现象,而自我价值与潜力需要通过持续的内省(如网页58的错题分析)、科学的方法(如网页68的分层备考)和动态的规划(如网页70的趋势研判)来锚定。正如网页1中教师所言:“高考前发现的问题越多,胜算才越大。”将波动视为成长的阶梯,方能真正实现潜力的最大化释放。

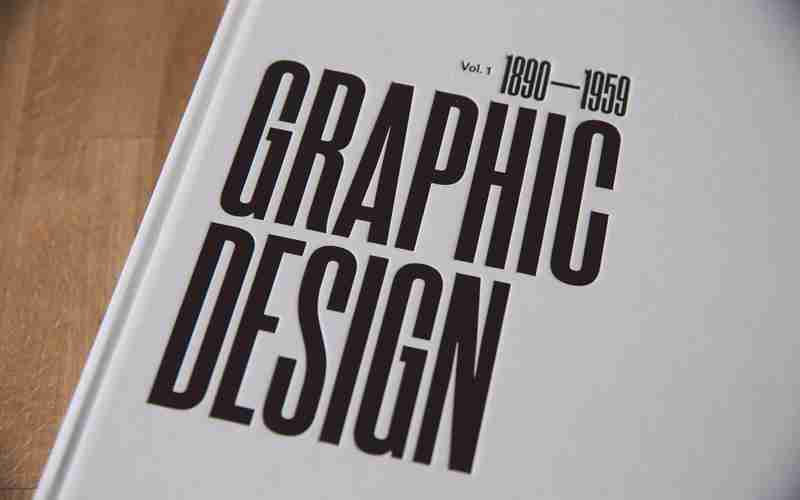

推荐文章

高考圆锥曲线大题突破:椭圆和双曲线的焦点位置快速确定技巧

2025-05-15如何提高一本高校录取几率

2024-10-27高考复习期间如何优化时间管理以提升综合素质

2025-07-10临床医学专业高考录取分数线及趋势分析

2025-03-23未来发展趋势对专业选择的影响

2024-12-08财务管理专业需要的计算技能

2024-12-30高考选科组合中化学和生物对报考生物技术专业有何影响

2025-05-09语言类专业450分录取门槛:公办与民办院校对比

2025-04-08电子工程中的电磁场与微波技术方向学习难度如何

2025-05-07数据科学与大数据分析的区别

2025-01-10