在高等教育竞争日益激烈的今天,高考生如何通过专业选择规避“毕业即失业”风险,成为关键命题。以下是基于职业匹配度的深度解析与实用建议:

一、专业匹配度核心要素与评估方法

1. 学科属性决定职业稳定性

高匹配度专业:医学(93%相关度)、教育学、工科等技术性强或职业门槛高的领域,因行业独立性和技能壁垒形成天然就业护城河。例如临床医学、计算机科学与技术等专业,毕业生多直接进入对口领域。低匹配度专业:如社会工作(40%相关度)、文化产业管理等,因应用范围窄或可替代性强,毕业生需通过跨行业求职或考公等方式转型。2. 动态匹配度分析框架

个人维度:结合霍兰德职业兴趣测试,评估兴趣、性格与能力,例如艺术型人才应避免选择数据密集型专业。行业维度:关注国家战略新兴产业(如人工智能、绿色能源)及政策导向,优先选择产业链配套完善的专业(如智能制造、新能源材料)。二、专业选择的“避坑”与“突围”策略

1. 警惕红牌专业陷阱

高风险领域:绘画、音乐表演、法学等连续多年被列为“红牌专业”,因市场饱和或学历内卷严重导致就业率低迷。例如,基础文科(如行政管理)因AI替代风险高,需向“新文科”转型,如数字人文、计算语言学等复合方向。2. 瞄准绿牌与潜力赛道

技术主导型专业:信息安全、网络工程、数据科学等连续五年位列绿榜,薪资与就业率双高。交叉学科机会:文化遗产保护(结合历史学+材料科学)、智能网联汽车技术(工科+信息技术)等,依托产业升级需求形成新兴职业群。三、职业规划的动态调整路径

1. 升学与技能双轨制准备

选择可贯通培养的专业(如“3+4”中本衔接、高职与本科分段培养),提升学历与技能适配性。通过辅修、MOOC课程补充AI工具使用、基础编程等硬技能,增强跨行业竞争力。2. 实践导向的就业缓冲机制

实习与作品集构建:技术类专业需积累项目经验(如工业机器人实训),文科生可通过新媒体运营、文案策划等实践展现复合能力。行业趋势预判:关注企业校招偏好,例如互联网公司更倾向具备数据分析能力的文科生(如心理学+用户行为分析)。四、高考志愿填报的决策模型

1. “冲稳保”志愿梯度设计

参考全省排名与院校提档线,划定20分浮动区间,结合“院校实力+专业特色+地域经济”三维评估。例如,优先选择重庆、成都等职教与产业融合度高的区域院校。2. 专业选择优先级公式

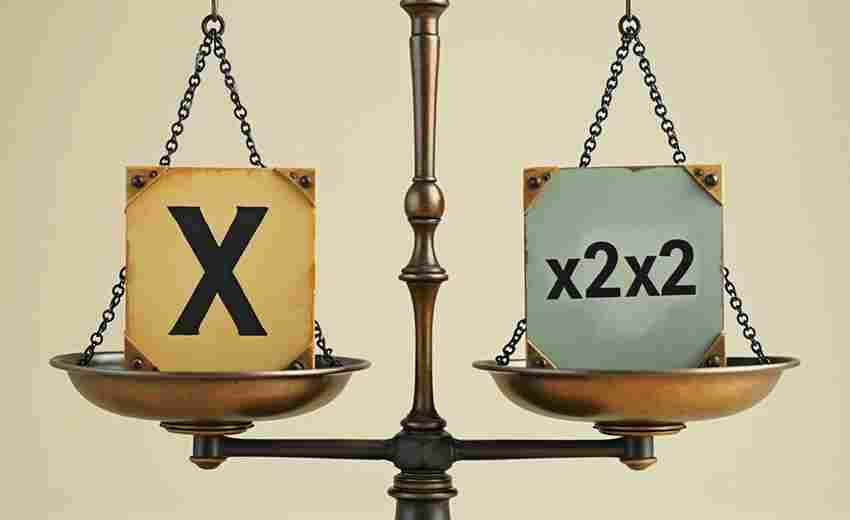

匹配度=兴趣权重×40% + 行业前景×30% + 院校资源×20% + 家庭支持×10%。例如,家庭资源薄弱的学生可倾向技术类“刚需”专业(如轨道交通类),降低就业不确定性。五、长期职业发展的底层逻辑

1. 从“专业匹配”到“能力匹配”的跃迁

通过持续学习(如考取PMP、CFA等证书)和行业洞察,将专业技能转化为通用能力(如医学背景转健康管理咨询)。关注“弱替代性”岗位,如心理咨询师(依赖共情能力)、特教老师(需个性化教育),形成差异化竞争优势。2. 职业韧性培养

建立“T型能力结构”:垂直深耕核心技能(如编程)+水平拓展跨领域知识(如商业逻辑)。例如,文科生可学习Python辅助社会数据分析,提升职场不可替代性。总结:避免“毕业即失业”需从志愿填报阶段开始布局,通过动态匹配专业与职业需求,构建“技能护城河+行业前瞻性+实践储备”三位一体的竞争力体系。职业规划不是一劳永逸的选择,而是伴随产业变革持续优化的过程。

推荐文章

什么是跨专业就业,是否可行

2025-01-22普通高考的复读生应注意什么

2024-11-27高考专业选择失误后如何通过升学路径调整方向

2025-08-15专业线差变化的原因有哪些

2025-02-18参加实习对选择专业有何帮助

2025-01-16如何有效提高被录取的概率

2024-12-13企业管理的基本理论框架

2024-12-15单招面试中如何巧妙回答个人优缺点

2025-03-11高考复读生如何平衡高强度学习与健康作息

2025-07-09艺术生如何利用碎片时间提升文化课基础

2025-04-25