专业选择中的性别差异确实会影响志愿填报策略,这种影响既源于社会文化中的刻板印象,也与就业市场的实际需求、学科特点及个人发展路径密切相关。以下是具体分析及应对策略:

一、专业性别差异的现状与成因

1. 学科性别隔离现象

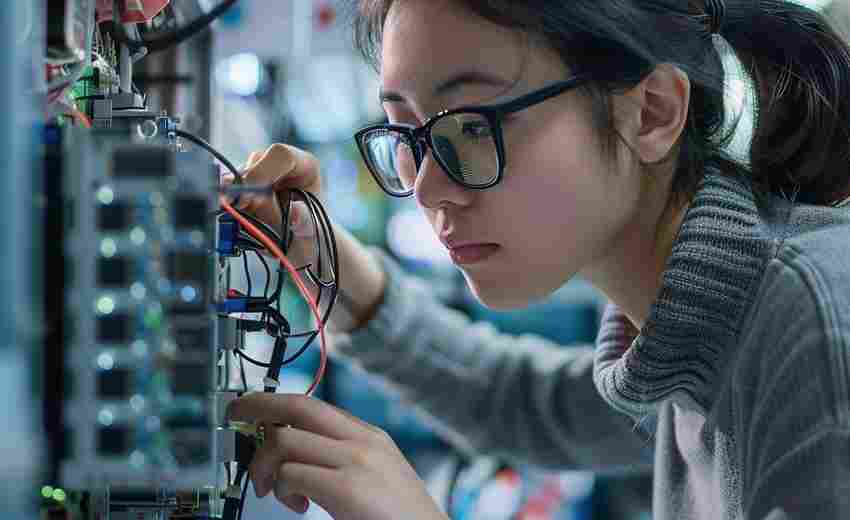

传统认知影响:男生更倾向选择理工科(如机械工程、电子信息),女生则集中于人文社科(如教育、语言文学)。例如,华南理工大学工科专业男女比例达2:1,而人文社科类则以女生为主。就业市场导向:部分专业因行业性别偏好形成差异,如土木工程、能源动力等领域因工作环境艰苦,企业更倾向招聘男性;护理、学前教育则因社会角色期待吸引更多女生。2. 性别能力偏见的局限性与突破

刻板印象的束缚:例如,认为“女生逻辑思维弱,不适合计算机”或“男生缺乏耐心,不适合教育”等观点,可能限制专业选择。但研究显示,性别并非能力决定因素,女性在科技领域同样表现优异。新兴领域的性别突围:人工智能、数字媒体等交叉学科逐渐弱化性别标签,成为男女生共同的热门选择。例如,2025年春季高考中,殡葬管理、宠物营养师等新兴职业吸引女生比例显著上升。二、性别差异对志愿填报策略的影响

1. 职业发展的潜在挑战

就业歧视风险:部分行业存在隐性性别门槛。例如,机械工程、航海技术等专业女生可能面临就业机会减少或晋升困难。职业稳定性差异:文科类专业(如教育、财务)通常工作环境稳定,但薪资增长较慢;理工科专业起薪高,但需适应高强度环境。2. 学习环境的适配性

班级性别比例影响体验:极端性别比例(如土木工程班级仅1-2名女生)可能导致社交压力或资源分配不均。学科包容度差异:数学、计算机等专业包容性较强,而传统工科或师范类专业可能对性别表达有隐性要求。三、志愿填报的性别差异化策略

1. 基于兴趣与能力的核心原则

兴趣优先:性别不应成为限制专业选择的理由,例如女生若对计算机感兴趣,可结合编程竞赛等经历评估适配性。能力匹配:通过学科成绩、实践项目等客观评估自身优势。例如,物理化学成绩突出的女生可考虑新能源、医学技术等交叉领域。2. 规避性别偏见的高风险领域

慎选性别壁垒高的专业:如土木工程、海洋工程等需结合就业市场调研,评估职业发展可行性。关注包容性强的学科:数学、统计学、数字媒体技术等专业性别标签较弱,且就业灵活。3. 利用政策与新兴趋势

交叉学科与新兴职业:例如,人工智能+教育、性别研究+传媒等跨领域专业提供更多可能性。政策支持方向:关注国家鼓励的“新工科”“新文科”项目,如大数据、养老服务管理等,这些领域性别需求趋于平衡。4. 灵活调整填报梯度

冲稳保策略:在“冲”的志愿中尝试兴趣导向专业,“稳”和“保”的志愿中兼顾就业稳定性。大类招生模式:通过大类培养(如工科试验班)进入高校后,再根据实际体验选择细分专业。四、社会与个体的共同责任

打破刻板印象:家庭和教育者需避免强化“适合性别”的标签,鼓励学生探索多元领域。提升性别平等意识:高校可通过课程设置(如性别研究选修课)、职业指导等减少专业选择中的偏见。专业选择中的性别差异既反映了社会结构性问题,也为个体提供了差异化竞争的机会。志愿填报时,考生需结合自身兴趣、能力与行业趋势,理性分析性别因素的影响,而非盲目迎合或对抗刻板印象。通过科学规划,性别差异可转化为个性化发展的优势,而非限制。

推荐文章

高考英语听力考试规则是什么

2024-12-04会计学的核心知识点是什么

2024-11-24新高考模式下如何优化专业志愿顺序

2025-04-19智能电网与能源互联网是否值得高考生关注

2025-06-11科技赋能高考改革,智慧引领教育未来

2025-03-19如何分析诗歌中的情感表达

2024-12-17文化产业管理专业的就业领域有哪些

2025-02-19高考生如何通过职业资格证书规划未来职业路径

2025-04-18选择自主招生的专业有哪些注意事项

2024-10-28选择市场营销专业的优势是什么

2025-02-22