国家战略新兴产业的发展对高考专业选择产生了深远影响,从政策引导、专业设置到就业趋势,形成了“产业需求→人才培养→职业发展”的联动机制。以下是具体影响及选专业建议:

一、国家战略新兴产业的核心领域与专业方向

根据《战略性新兴产业分类(2018)》及“十四五”规划,重点领域包括 新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、绿色低碳、数字创意、新能源汽车、航空航天、量子科技 等。这些领域对应以下热门专业方向:

1. 新一代信息技术:物联网工程、人工智能、智能电网信息工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程。

2. 新能源与绿色低碳:新能源科学与工程、新能源材料与器件、能源与动力工程。

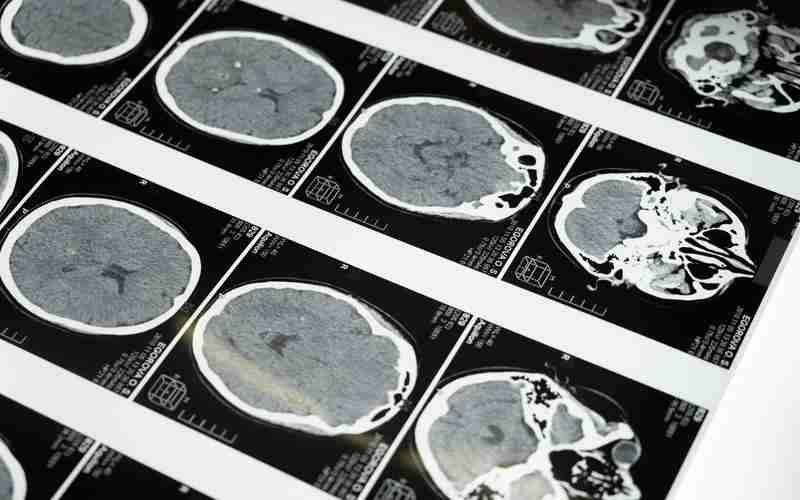

3. 生物医药:生物制药、生物技术、医学影像学。

4. 高端装备与新材料:纳米材料与技术、机械设计制造及其自动化、航空航天工程。

5. 数字创意与智能技术:虚拟现实(VR/AR)、区块链技术、大数据科学与技术。

二、政策与高校专业设置的联动

1. 专业增设与调整:教育部自2010年起推动高校增设战略性新兴产业相关专业,例如 2011年首批140个本科专业(如新能源科学与工程、纳米材料与技术),并持续优化课程体系,强化交叉学科培养(如“材料+人工智能”“生物+信息科学”)。

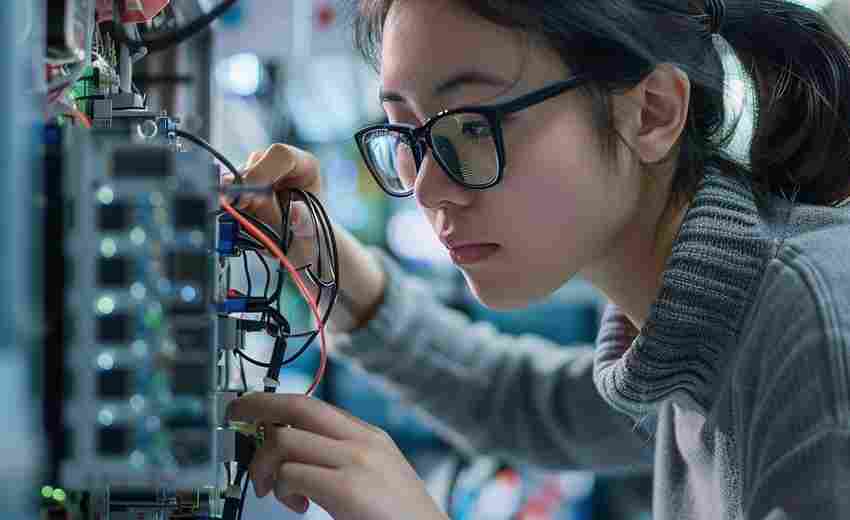

2. 学科融合趋势:新兴产业对 复合型人才 需求增加,例如 智能网联汽车 需结合计算机、通信与机械工程知识,生物制药 需融合生物学、化学与信息技术。

三、就业前景与选专业建议

1. 高需求领域:

2. 选科与能力要求:

3. 避坑与平衡建议:

四、填报策略与资源利用

1. 信息获取:

2. 志愿梯度设计:

五、未来趋势与职业规划

1. 技术驱动:人工智能、量子计算等技术将重塑产业形态,建议选择 “硬科技”领域(如半导体、高端装备)以增强竞争力。

2. 国际化视野:参与“一带一路”国际合作项目(如高铁、新能源装备出口),需具备跨学科能力与外语优势。

国家战略新兴产业通过政策引导、市场需求和技术革新,直接推动高校专业设置的优化与人才选拔标准的调整。考生在选择专业时,应结合 产业趋势、个人兴趣、学科能力 三要素,优先选择与国家战略高度契合的领域,同时关注跨学科融合与长期职业发展潜力。

推荐文章

专业认证如何推动高校优化课程设置以吸引高考生

2025-04-08如何填报山东省高校人工智能专业顶尖院校推荐

2025-05-09艺术生文化课冲刺阶段如何制定高效提分计划

2025-09-14舞蹈艺术生应选择哪些培训机构

2025-02-11高考服从调剂后是否100%确保被录取

2025-07-06河南高考志愿填报的时间安排是什么

2025-02-17专业调整后的热门与冷门专业如何判断

2025-06-12异地办理高考成绩公证如何完成远程视频面谈认证

2025-06-14如何分析韶大历年分数线变化

2025-02-07史料考证在高考历史艺术类材料题中的答题模板

2025-05-16