解答高考语文阅读理解中的环境描写作用题,需结合环境类型(自然环境/社会环境)和文本内容,从多个角度系统分析。以下是具体方法及答题模板:

一、解题思路与步骤

1. 判断环境类型

示例:若文中描写“寒风刺骨”“枯叶纷飞”,则属于自然环境;若提到“战乱时期”“胡同里的吆喝声”,则为社会环境。

参考:

2. 分析环境描写的内容

参考:

3. 结合文本位置与结构

示例:小说开头描写“阴冷的街道”,暗示压抑的社会背景,为人物悲剧命运埋下伏笔。

参考:

4. 分维度分析作用

参考:

二、答题模板

问题:文中某处的环境描写有何作用?

模板:

1. 环境层面:

2. 人物层面:

3. 情节层面:

4. 主题层面:

示例:

《祝福》结尾的“爆竹声”描写:

①渲染了鲁镇“热闹”的节日氛围,与祥林嫂的悲剧形成对比;②暗示封建礼教对底层人民的压迫,深化了批判主题。

参考:

三、注意事项

1. 审题区分“作用”与“手法”

示例:“白描手法突出景物萧条”是手法分析,而“萧条环境暗示人物命运”是作用分析。

参考:

2. 结合上下文具体分析

3. 关注高频考点

参考:

四、真题演练

例题(2021年高考题):

原文:“夜空中飘着细雪,街道空无一人,只有远处的路灯在风雪中摇曳。”

问题:分析此处环境描写的作用。

答案:

①环境层面:交代了寒冷的冬夜和空寂的街道,渲染了孤独凄凉的氛围;

②人物层面:烘托主人公内心的迷茫与无助;

③情节层面:为后文主人公遇到转折事件(如偶遇他人)作铺垫;

④主题层面:通过风雪夜的描写,暗示社会环境中人与人之间的疏离,深化对现代城市冷漠的批判。

参考:

通过以上方法,可系统解答环境描写作用题,建议结合真题练习,强化分析能力。

推荐文章

社会工作专业的工作职责是什么

2024-12-19高考调剂志愿锁定时间对录取机会的影响分析

2025-05-17如何通过优化志愿排序降低滑档风险

2025-03-30地理位置对计算机专业实习机会的影响有哪些

2025-08-05家长在指导孩子填报跨学科专业时应考虑哪些因素

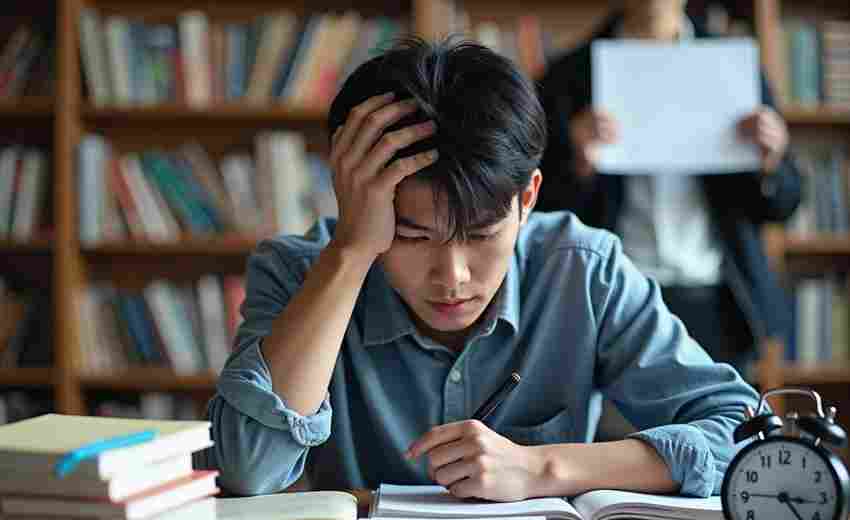

2025-07-28高考备考中的现金流量分析:如何保持学习动力

2025-03-15高考成绩和大学录取的关系是什么

2024-12-14高考选专业必知:同一专业在不同高校的就业方向有何不同

2025-04-03家庭资源有限,理科生如何通过专业选择实现职业突围

2025-04-06高考成绩屏蔽的政策依据是什么

2024-12-28