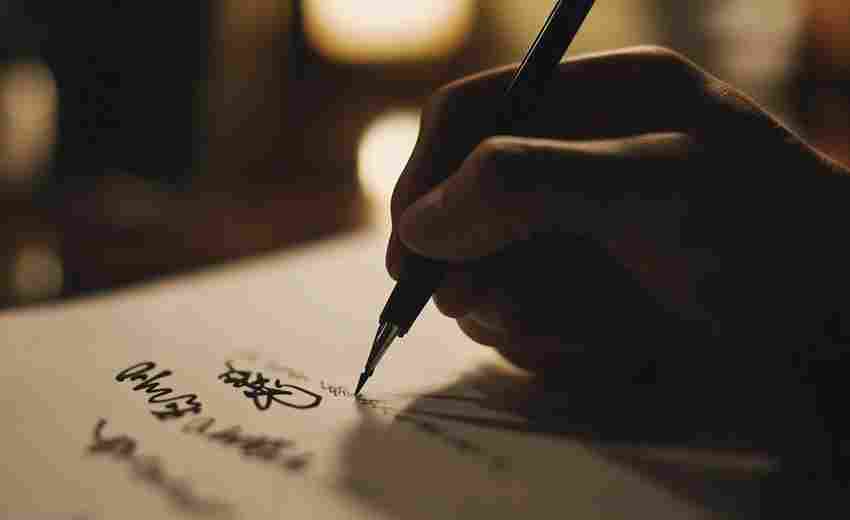

在高考诗歌鉴赏中,通过关键词识别隐含情感是核心能力之一。这些关键词可能直接表露情感,也可能通过意象、典故、语境等间接暗示。以下是具体的识别方法和示例:

一、显性情感关键词:直接指向情感

1. 情感动词/形容词

示例:“愁”“恨”“悲”“怜”“喜”“怨”“怆”等。如杜甫《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的“恨”直接表达战乱离别的痛苦。注意:需结合语境判断是否反语。如李商隐《贾生》中“可怜夜半虚前席”的“可怜”实为讽刺汉文帝不问苍生问鬼神。2. 语气词与虚词

示例:“但”“惟”“空”“又”“何”“岂”等虚词常暗示情感倾向。如“但使龙城飞将在”(王昌龄)中的“但”隐含对良将的渴求;“空山新雨后”(王维)的“空”表现超然物外的淡泊。二、意象关键词:借物传情

1. 自然意象的象征意义

送别:“柳”“长亭”“南浦”象征离愁,如“客舍青青柳色新”(王维)。思乡:“明月”“鸿雁”“杜鹃”等,如“举头望明月,低头思故乡”(李白)。哀伤:“梧桐”“芭蕉”“流水”等,如“梧桐更兼细雨”(李清照)表达孤寂。2. 色彩与形态词

冷色调:“白”“青”“寒”常暗示凄凉,如“青海长云暗雪山”(王昌龄)的“暗”渲染边塞肃杀。动态词:“落”“凋”“碎”等暗示衰败,如“流水落花春去也”(李煜)的亡国之痛。三、题材与典故关键词:关联情感类型

1. 题材特征

边塞诗:“孤城”“羌笛”“烽火”等意象多表达戍边之苦或报国壮志。如“羌笛何须怨杨柳”(王之涣)的思乡与无奈。咏史诗:“铜雀台”“乌衣巷”等典故常借古讽今,如“旧时王谢堂前燕”(刘禹锡)暗喻世事变迁。2. 用典关键词

示例:陶渊明“采菊东篱”象征归隐,辛弃疾“廉颇老矣”表达壮志难酬。需结合典故原意解读,如“周公吐哺”喻求贤若渴。四、语境与结构关键词:暗示情感层次

1. 转折词与对比

示例:“却”“忽”等词暗示情感突变。如“忽见陌头杨柳色”(王昌龄)从赏春突转为闺怨。对比意象:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”(杜甫)通过贫富对比揭露社会不公。2. 诗眼与反复词

诗眼:如柳永“执手相看泪眼”的“泪”浓缩离别之痛。反复:“行路难!行路难!”(李白)强化愤懑与迷茫。五、注释与背景关键词:知人论世

1. 注释中的暗示

示例:注释若提及作者贬谪经历(如苏轼“乌台诗案”),诗中“孤鸿”“冷枝”等意象可能暗含孤傲。时代背景:南宋诗词中“中原”“胡尘”等词多含收复失地的悲愤,如陆游“铁马冰河入梦来”。六、答题技巧与误区

1. 答题步骤

步骤一:标注关键词,判断显性或隐性情感。步骤二:结合意象、题材、典故等分析情感内涵。步骤三:关联作者生平与时代背景验证结论。2. 常见误区

望文生义:如“喜”可能为反语(李商隐《贾生》)。忽略整体:需综合全诗意境,避免断章取义。通过以上方法,考生可系统化地从关键词切入,精准捕捉诗歌的复杂情感。日常训练中,建议多积累典型意象与典故,并结合真题解析强化实战能力。

推荐文章

高考志愿中,如何选择冷门专业

2024-10-22社会学专业的研究内容有哪些

2025-01-14信息管理专业高考录取是否比软件工程更注重文科成绩

2025-05-15高考分数不足时的应对策略

2024-12-26复旦大学微信公众号复旦研招功能使用指南

2025-03-20高考准考证打印后发现考场错误怎么办

2025-05-07政治学专业的研究热点是什么

2025-01-10艺术与体育类高考的特殊准备

2025-03-05法律专业需要什么样的能力

2025-02-15高考滑档后如何通过征集志愿实现补救具体流程是什么

2025-05-15