新兴专业课程设置与传统学科的关联主要体现在多学科交叉融合、基础理论继承与创新、以及应用场景的拓展上。以下从多个维度分析其关联性及具体案例:

一、传统学科作为新兴专业的基础支撑

1. 数学与统计学

数学作为人工智能、大数据等新兴专业的核心基础,提供了算法设计、模型构建的逻辑框架(如概率论、线性代数、微积分在机器学习中的应用)。例如,大数据专业的课程体系中包含《概率统计》《离散数学》等传统数学课程,为数据建模和分析奠定基础。统计学则在数据科学中用于数据清洗、假设检验和回归分析,是传统学科向新兴应用延伸的典型。2. 计算机科学与工程

传统计算机科学课程(如数据结构、操作系统、编程语言)是人工智能、机器人工程等专业的必修内容。例如,机器人工程需结合机械设计(传统机械工程)与计算机算法(传统计算机科学)实现系统集成。大数据专业的核心课程《数据库系统》《Hadoop技术应用》也源于计算机科学的分布式计算和存储理论。3. 物理学与生物学

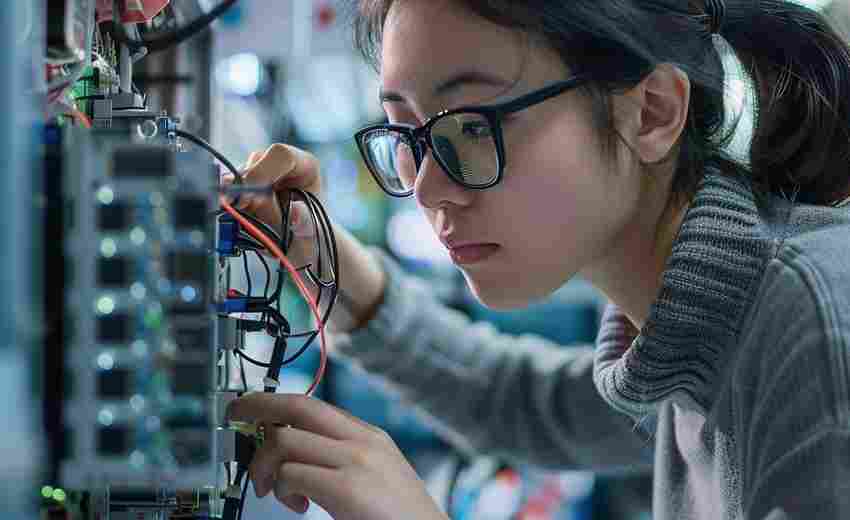

在脑机接口(BCI)等新兴专业中,神经科学(传统生物学分支)与信号处理(传统电子工程)结合,形成中枢神经信号解码技术。例如,BCI课程可能涵盖神经电生理学(传统医学)和机器学习(新兴技术)的交叉内容。二、新兴专业对传统学科的交叉融合与升级

1. 多学科交叉的课程设计

例如,智能制造专业在传统机械工程课程(如机械原理、制造技术)基础上,新增人工智能、物联网和大数据分析模块,形成“机械+信息+智能”的复合课程体系。法学与人工智能交叉的“智慧法治”方向,需融合法律逻辑(传统法学)与算法(新兴技术),课程可能包括《智能合约设计》《数据隐私法》等。2. 传统学科的前沿化改造

车辆工程专业因智能网联汽车的发展,需增设《自动驾驶算法》《车联网安全》等课程,将传统机械课程与计算机视觉、通信技术结合。医学专业通过引入《AI辅助诊断》《生物信息学》,将传统临床医学与大数据分析技术结合,提升诊疗效率。三、课程设置的创新原则与传统学科关联

1. 整体化与阶段性原则

新兴专业课程需在传统学科基础上分阶段递进。例如,人工智能专业先修《高等数学》《程序设计基础》(传统课程),再进阶至《深度学习》《自然语言处理》(新兴模块)。法学交叉学科需先掌握传统法理学,再拓展至《数字治理与法律科技》等跨学科课程。2. 个性化与需求导向原则

大数据专业根据行业需求设置选修方向:金融领域需强化统计学(传统学科),医疗领域侧重生物信息学(交叉学科)。高校通过“学科交叉导师团队”模式,整合机械、控制、计算机等传统学科师资,共同设计机器人工程等新兴专业课程。四、典型案例分析

1. 人工智能专业

传统关联:数学(模型构建)、计算机科学(算法实现)、认知科学(模拟人类智能)。新兴模块:增设《生成式AI》《与治理》,结合哲学与社会学视角。2. 脑机接口专业

传统关联:神经科学(脑信号机制)、电子工程(信号采集)、控制理论(闭环反馈)。新兴模块:加入《神经解码算法》《脑机交互设计》等实践课程。3. 大数据科学与技术

传统关联:统计学(数据分析)、计算机科学(分布式系统)、经济学(商业应用)。新兴模块:《实时流数据处理》《数据可视化技术》。五、挑战与应对策略

1. 学科壁垒问题

传统学科分科过细可能导致课程碎片化。解决方案包括设立跨学科实验室(如“智能哲学与文化研究院”)和模块化课程群(如“数据科学+行业应用”)。2. 课程迭代滞后

部分高校通过校企合作(如华为、阿里联合开发实训平台)快速更新课程内容,适应技术变革。3. 师资复合能力不足

通过“双导师制”(传统学科+新兴领域专家)和教师跨学科培训提升教学能力。新兴专业并非颠覆传统学科,而是在其基础上通过交叉融合实现升级。课程设置需兼顾传统学科的理论深度与新兴技术的应用广度,形成“基础扎实、交叉灵活、需求驱动”的体系。这种关联性既推动了教育创新,也为解决复杂社会问题提供了跨学科人才支撑。

推荐文章

分数线与就业前景之间的联系是什么

2024-10-21如何提升自学能力

2024-12-27高考报名信息复查注意事项提醒

2025-05-08音乐教育专业高考中作曲与即兴创作能力如何考核

2025-03-18高考志愿填报:家长如何平衡职业前景与孩子兴趣

2025-05-10行政管理专业理论与实践课程占比如何

2025-08-13高考志愿填报中如何平衡个人兴趣与行业发展趋势

2025-08-09新闻学专业的未来发展趋势如何

2025-01-07会计学与财务管理专业在高考志愿填报中如何抉择

2025-08-05高考志愿填报的热门专业推荐

2024-10-19