新闻传播学对高中生媒介素养的要求主要体现在以下几个方面,结合国内外教育导向、课程设计及学术研究,可归纳为以下核心要点:

一、信息认知与批判能力

1. 理解媒介信息的建构性

高中生需认识到信息并非客观中立的产物,而是受技术、商业、文化等多重因素建构的结果。例如,媒介技术(如算法推荐)会塑造信息边界,商业逻辑可能影响内容真实性。

示例:需分析“中国大妈”等刻板印象的生成机制,理解标签化信息背后的社会心理。

2. 批判性思维与分析能力

要求学生对媒介内容进行真实性、客观性及价值取向的评估,能够辨别信息中的逻辑谬误、偏见或利益导向。例如,在新冠疫苗报道中需对比不同疫苗技术路径的差异,而非简单接受表面数据。

二、媒介使用与参与能力

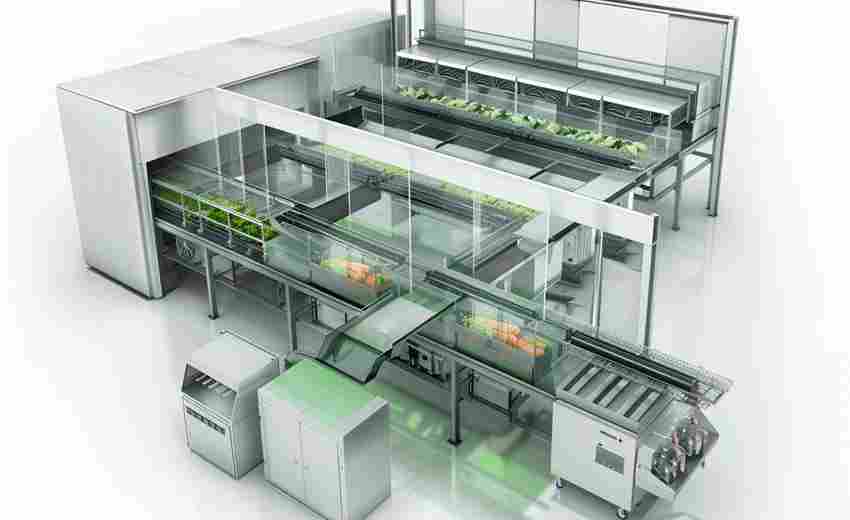

1. 技术操作与信息筛选

掌握数字化工具的基础操作(如信息检索、数据分析),并能在海量信息中筛选有效内容。例如,通过社交媒体获取资讯时需优先选择权威信源,避免陷入“信息茧房”。

实践要求:学习使用搜索引擎优化技巧,参与媒介实践活动(如模拟新闻采编、自媒体运营)。

2. 创造性传播能力

培养信息生产与传播的基本技能,如撰写新闻评论、制作多媒体内容,同时遵循传播。例如,在社交媒体表达观点时需兼顾事实依据与文明规范。

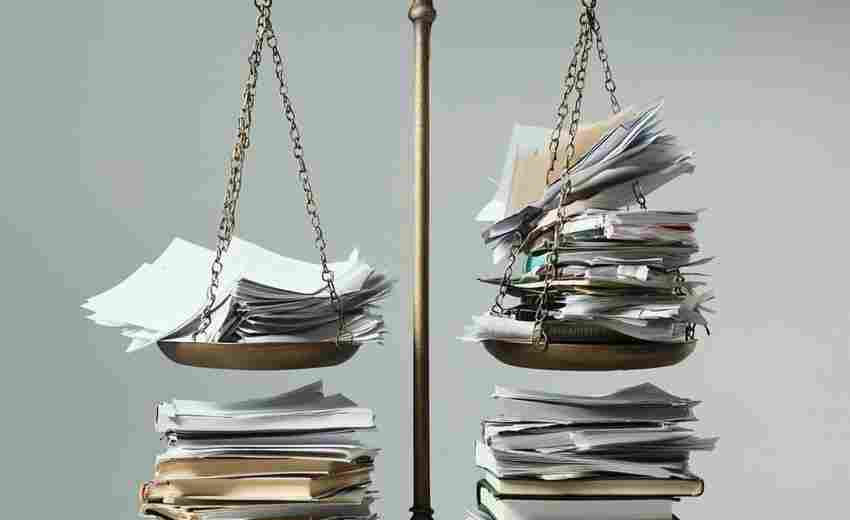

三、社会责任与道德意识

1. 社会责任感培养

要求学生在媒介使用中关注公共利益,避免传播虚假信息或参与网络暴力。例如,面对网络谣言时需主动核实而非盲从转发。

案例:通过分析“5G传播病毒”等虚假新闻,理解错误信息的社会危害。

2. 法律与意识

了解网络安全法规(如个人信息保护法),遵守网络公约,尊重文化多样性。例如,在社交媒体互动中需避免侵犯他人隐私或传播歧视性言论。

四、全球视野与文化理解

1. 跨文化信息处理能力

培养对不同文化背景下媒介信息的包容性理解,避免因刻板印象产生偏见。例如,对比中外媒体报道同一事件的视角差异,反思文化对信息建构的影响。

2. 国际议题参与意识

关注全球性议题(如气候变化、公共卫生),通过媒介渠道提升国际理解力。例如,分析西方媒体对中国疫情的报道,培养批判性国际视野。

五、自我反思与终身学习

1. 元认知能力

高中生需具备对自身媒介行为的反思意识,例如识别个人在信息接收中的“快思维”倾向(如情绪化判断),并通过理性分析加以修正。

2. 终身学习意识

媒介素养教育需贯穿个人成长全过程,学生应主动更新知识,适应技术迭代(如人工智能时代的算法素养)。

新闻传播学视角下的高中生媒介素养要求,既包括对信息的批判性认知、技术操作能力,也涵盖社会责任、全球视野及自我发展等多维度素养。这些能力的培养需通过课程设计(如《媒介素养通识》)、实践活动(如媒介调研、案例分析)及社会协作(如与媒体机构合作)等多途径实现。

推荐文章

低分考生如何通过志愿填报逆袭

2025-04-18高考志愿填报中,如何处理冲突志愿

2024-11-13高考录取分数线如何确定

2024-12-12传染病患者能否通过高考体检

2025-08-04酒店管理专业横向跨领域发展对高考选科的影响

2025-04-22调剂专业对未来发展的影响有哪些

2025-01-27如何平衡个人兴趣与专业选择

2024-12-12什么时候可以收到高考录取通知书

2024-11-25高考生如何高效咨询师兄师姐十大实用问答

2025-03-26社会工作专业与高考政治学科中社会热点问题的联系

2025-06-18