新高考改革后,专业组内调剂与跨校调剂在范围、规则及影响上存在显著差异。以下从多个维度解析两者的核心区别:

一、调剂范围

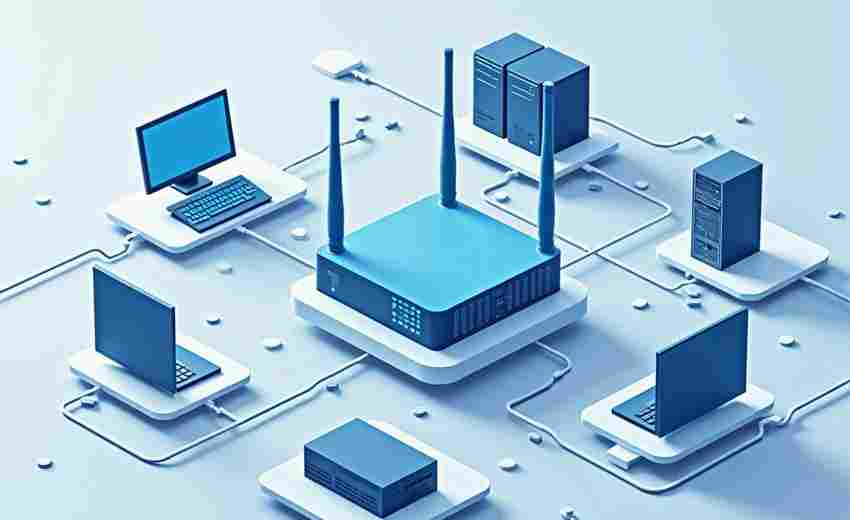

1. 专业组内调剂

定义:考生被投档到某一院校专业组后,若所填专业均未被录取且选择服从调剂,高校会将该考生调剂到同一专业组内其他未录满的专业中。限制:调剂仅在同一院校专业组内进行,不会跨组或跨校。例如,某高校的“物理+化学”专业组未录满的专业可能与“物理+生物”组无关,考生不会被调剂到后者。选科要求:考生必须满足拟调剂专业的选科要求(如物理、化学等),否则无法调剂。2. 跨校调剂

定义:考生未被投档院校录取时,可能被调剂到其他院校的空缺专业。现状:新高考下,跨校调剂极为罕见,仅在极少数政策或联盟招生中可能出现(如高校联合培养项目),且需考生主动申请或符合特定条件。限制:跨校调剂需满足接收院校的招生条件(如分数、选科、生源地等),实际操作中几乎不存在。二、规则与流程差异

1. 专业组内调剂

触发条件:考生填报的专业均未被录取,且勾选“服从专业组内调剂”。优先级:高校优先分配考生填报的专业志愿,剩余名额才会用于调剂。退档风险:若专业组内所有专业已满额,即使服从调剂仍可能因超额投档(如105%提档比例)被退档。2. 跨校调剂

触发条件:考生未被所有填报志愿录取,且符合其他院校的调剂要求(如降分补录、征集志愿等)。流程:需通过征集志愿或补录环节重新填报志愿,高校按分数和志愿顺序重新投档。主动性与被动性:跨校调剂通常需要考生主动参与征集志愿填报,而非系统自动分配。三、对考生的影响

1. 专业组内调剂

优势:降低退档风险,增加被同一院校录取的概率。风险:可能被调剂到组内冷门或不感兴趣的专业,需提前了解组内专业构成。策略建议:填报前核查专业组内所有专业,确保至少有一个可接受的专业;避免填报组内包含“绝对不可接受”专业的院校。2. 跨校调剂

优势:为未被录取的考生提供二次录取机会,尤其适合分数接近批次线的考生。风险:机会稀缺,竞争激烈,且可能面临降分录取或专业质量下降的问题。策略建议:关注征集志愿公告,及时填报符合条件的院校和专业。四、典型案例对比

案例1(专业组内调剂)考生填报某高校“物理+化学”专业组的6个热门专业,因分数不足未被录取,但服从调剂后被分配到该组内的“材料科学与工程”专业(同一选科要求)。

案例2(跨校调剂)考生未被所有志愿录取,通过征集志愿填报另一所院校的空缺专业(如某二本院校的“生物技术”),最终被录取。

五、政策总结

新高考主流模式:以“院校专业组”为主,调剂范围严格限定在组内,跨校调剂几乎不存在。关键注意事项:1. 服从调剂:建议勾选以规避退档风险,但需权衡组内专业接受度。

2. 批次合并影响:本科批次合并后,退档可能导致直接滑档至专科批次,需谨慎填报。

3. 信息核查:提前查阅高校招生章程,确认调剂规则及专业组构成。

通过以上分析可见,新高考改革强化了专业组内调剂的规范性,而跨校调剂的可行性极低。考生需根据自身分数、兴趣及职业规划,合理设计志愿填报策略,最大化利用调剂规则降低风险。

推荐文章

高考志愿填报中如何分析目标院校

2025-03-01教育学专业就业方向有哪些

2025-02-26如何判断院校的录取概率

2025-01-07志愿填报时,热门专业和冷门专业该如何选择

2025-01-19生物医学工程的就业前景如何

2025-01-06❓湖北新高考政策下分数线换算常见误区解析

2025-03-26近代物理基础(量子力学)在高考中的考查形式

2025-05-13高考生如何结合自身特点制定本科与专科的升学路径

2025-06-02如何选择适合自己的音乐专业

2024-12-28专业不服从调剂是否必然引发退档风险

2025-08-17