在新高考“3+1+2”模式下,学生需在兴趣学科与就业导向的学科选择间寻求平衡。以下为协同规划策略的整合分析:

一、自我评估与职业导向结合

1. 兴趣与能力的双重测评

通过霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格分析等工具明确兴趣方向,例如对物理实验感兴趣的学生可能适合工程类职业。结合学科能力评估:分析高一多次考试排名及学科提升潜力,优先选择成绩稳定且兴趣匹配的学科(如物理+化学组合需逻辑思维强)。2. 职业需求与学科关联性分析

理工类:物理+化学是理工科(如计算机、医学、工程)的“黄金组合”,覆盖95%以上理工专业。例如,医学类专业需生物或化学基础,人工智能领域需数学和物理基础。文科类:历史+政治组合适合法学、新闻传播等职业,但需注意文科专业覆盖率较低(约52%)。二、动态调整与灵活规划

1. 学科组合的优化策略

保专业+保兴趣+保分数:例如,若计划报考计算机专业(需物理+化学),但化学成绩较弱,可搭配地理(逻辑关联性较强)形成“物理+化学+地理”组合,兼顾专业覆盖与学习可行性。赋分机制应用:选择竞争压力较小的学科(如政治在考研和考公中优势明显)。2. 学习路径的动态监控

每学期评估学科成绩与兴趣匹配度,及时调整学习重心。例如,原计划“物理+生物+地理”的学生若发现生物学习困难,可转向“物理+化学+政治”以拓宽专业选择。三、实践体验与职业认知强化

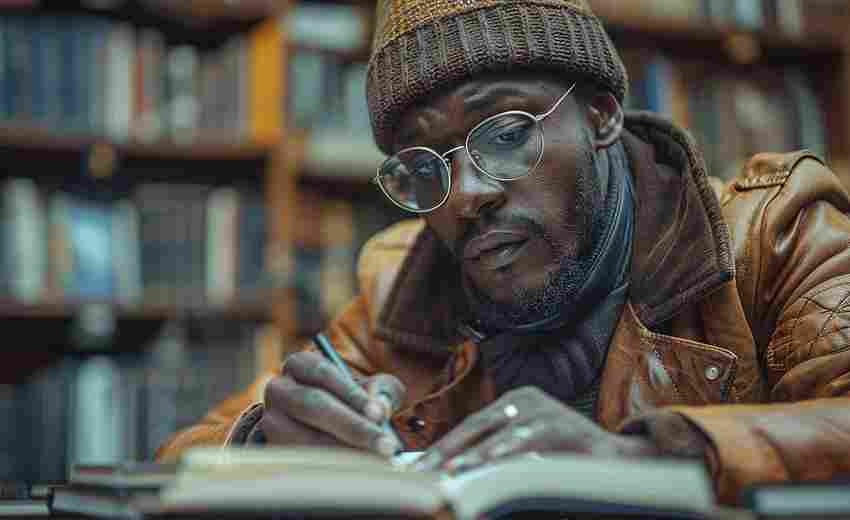

1. 职业体验活动

参与科研项目、企业实习(如医院见习、编程竞赛)以验证兴趣与职业匹配度。通过模拟职业场景(如法庭辩论、城市规划案例)深化对学科应用的理解。2. 信息整合与资源利用

研究高校招生简章,关注专业选科要求(如部分金融专业需数学基础)。利用学校资源(如实验室、竞赛辅导)提升优势学科竞争力。四、常见误区与规避建议

1. 避免“唯分数论”:单次考试成绩可能误导选择,需综合长期表现和学科潜力。

2. 警惕“热门陷阱”:盲目追求高薪专业(如计算机)可能导致竞争激烈或兴趣缺失,需结合长期职业趋势(如环保、人工智能)调整规划。

3. 学科关联性不足:避免“物理+政治+生物”等割裂组合,学科思维转换易增加学习负担。

五、政策与趋势的协同响应

国家战略导向:关注“十四五”规划中的重点产业(如新能源、数字经济),选择物理+化学组合可适配相关领域需求。地方教育资源:结合学校师资优势(如某校地理教学突出),优化选科策略以提升竞争力。新高考背景下,兴趣与就业的协同规划需以“动态平衡”为核心,通过科学测评、职业实践和政策研判,实现个人特长与社会需求的双向适配。学生应主动整合资源,避免静态思维,在学科选择中既保持热忱,又锚定未来发展方向。

推荐文章

湖南大学教育学专业本科毕业生2018年就业情况怎样

2025-08-01新高考政策下成绩排名对就业趋势的预测

2025-09-02有哪些专业适合艺术类考生

2024-11-21高考志愿填报的关键时间节点是什么

2024-11-22高考分数线排名的地区差异有哪些深层原因

2025-08-15如何理解传媒艺术多样性与高考语文阅读题的关系

2025-07-05三二分段课程设置如何与高考科目对应衔接

2025-07-30复读生在报名时需要填写哪些个人信息

2025-02-13高考志愿中选择外贸专业的理由是什么

2025-01-10补报名条件与时间限制最新规定

2025-05-12