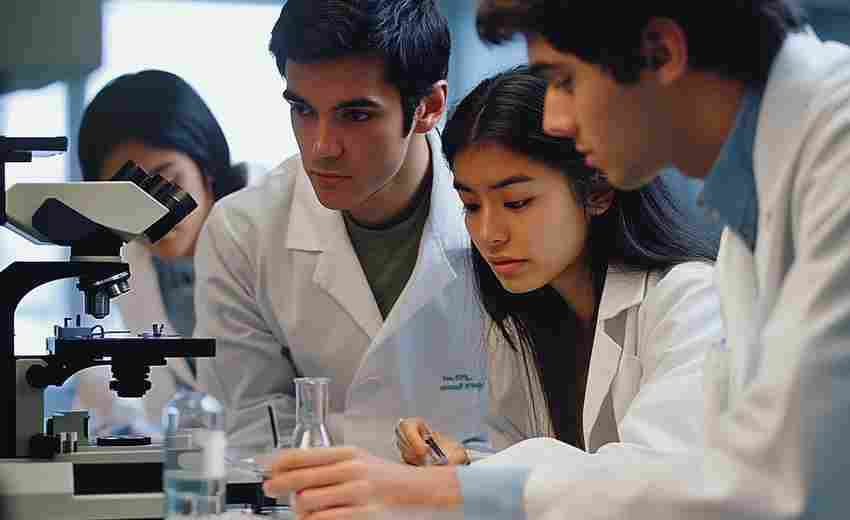

1. 大学课程从零基础开始

电子信息工程专业的编程课程(如C语言、数据结构、Java等)在大一阶段会从基础讲起,面向无编程经验的学生。例如:

2. 高中阶段的选科要求

从高校选科要求看,电子信息工程专业更注重数理基础,而非计算机科目:

3. 编程能力培养模式

4. 计算机基础的作用

虽然非必需,但高中阶段若有计算机基础(如简单编程、算法逻辑)会带来以下优势:

5. 院校建议

部分院校在培养方案中明确提到“不设编程基础门槛”,但建议学生提前自学基础编程(如C语言)或数学工具(如MATLAB)以提升适应性。

电子信息工程专业的编程课程设计初衷是面向零基础学生,因此高考阶段无需专门学习计算机科目。但高中阶段若接触过编程或数理逻辑训练,将有助于大学阶段的深入学习。建议考生在高考后提前自学基础编程(如C语言)或熟悉数学工具(如MATLAB),以更好衔接大学课程。

推荐文章

农村户籍考生高考加分政策是否影响国家奖学金评审

2025-06-10如何选择适合的剧本进行排练

2025-02-05高考生必读:机器人专业课程体系与未来职业方向解析

2025-08-23如何理解产品生命周期理论

2024-12-23了解一个专业需要关注哪些指标

2025-01-31如何用职业规划数据说服家长调整专业推荐

2025-06-26选择护理学专业是否必须考研未来职业发展路径有哪些

2025-07-28考生如何准备一本院校的入学考试

2025-03-01如何比较秦汉与隋唐中央集权制度在高考中的常见问题

2025-03-14如何判断自己的职业适应性

2024-12-14