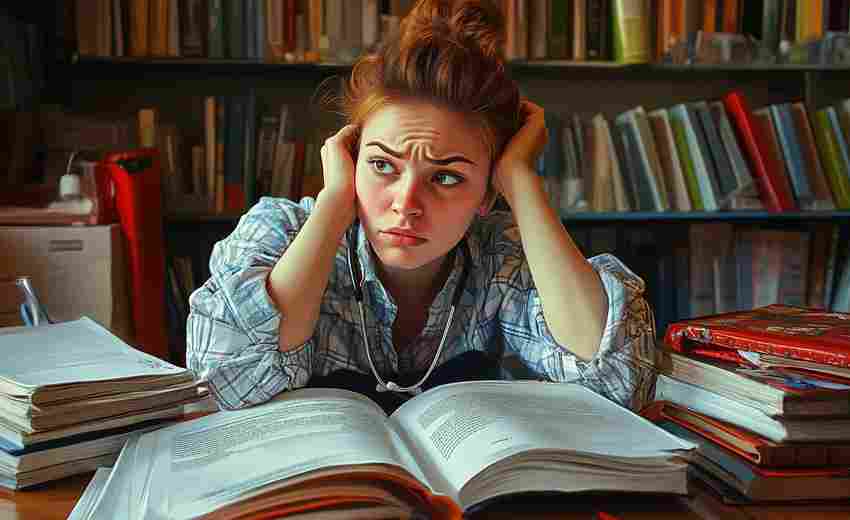

高考结束后,考生从高度紧张状态突然放松,容易出现焦虑、迷茫、放纵或自我否定等心理波动。以下结合心理学专家建议和实际案例,从认知调整、情绪管理、行动规划等方面提供应对策略,帮生从容面对结果:

一、接纳情绪,调整认知

1. 正视成绩的波动性

高考成绩是知识、心态、临场发挥等多因素的综合结果,成绩在一定范围内的波动是正常现象。与其纠结“失误”,不如将其视为检验学习能力和心理韧性的机会,理性分析薄弱点。

示例: 若某科成绩低于预期,可结合平时模考成绩判断是知识点漏洞还是临场因素,避免陷入“全盘否定”的思维陷阱。

2. 打破“认知三角模型”

避免因一次考试结果否定自我价值(如“考不好=人生失败”)。高考只是人生节点之一,未来仍可通过复读、考研、职业发展等途径实现目标。

心理技巧: 通过书写或对话梳理情绪,例如列出“高考未达预期的10种可能性应对方案”,增强掌控感。

二、科学管理情绪,避免极端行为

1. 缓解焦虑的实用方法

2. 避免“放纵型”与“压抑型”极端

三、制定行动计划,重建目标感

1. 短期规划:分散注意力

2. 长期视角:探索人生可能性

四、家庭支持与专业干预

1. 家长的角色

2. 何时寻求专业帮助

若出现持续失眠、食欲异常、情感麻木或自杀倾向超过两周,需及时联系心理咨询师或精神科医生。心理咨询如同“心理健身房”,专业人士可帮助调整认知模式和行为反应。

五、典型案例与启示

总结:高考结果的释怀需要时间,关键在于接纳情绪、理性规划与行动。正如心理学家韩卓所言:“高考检验的不仅是知识,更是面对挫折的复原力。” 无论成绩如何,保持对生活的热爱与探索,未来依然充满可能。

推荐文章

如何通过历年分数线确定高考志愿的合理定位

2025-03-17不同学科的专业特点是什么

2024-12-13如何在调剂专业中建立人脉

2025-01-09法律经济学课程如何培养高考生的跨学科能力

2025-07-08如何选择补录专业的方向

2025-01-19陕西高考填报志愿的注意事项

2024-11-09自主招生与专业选择的关联

2024-11-13DNA复制与蛋白质合成的核心过程有哪些

2025-07-08高考志愿填报中常见专业与院校选择误区有哪些

2025-06-24家庭因素VS城市潜力:高考志愿填报中的地域矛盾如何破解

2025-05-14