跨专业转学后,如何高效衔接新专业的课程体系是确保学术顺利过渡的关键。结合要求中的政策和实际经验,以下是具体的策略和建议:

一、学分转换与课程补修

1. 评估现有学分

转学后需第一时间联系新专业的教务部门,确认已修课程是否可转换为新专业的学分。例如,部分通识课程(如数学、英语)可能被认可,但专业核心课需补修。根据网页1中的跨专业发展课程政策,部分外专业课程学分可计入新体系,需提交课程描述(如教学大纲)供审核。2. 制定补修计划

降级补修:若基础课程差距较大,可选择降级跟随新生重读大一课程,如网页11提到的“直接降级从头学起”。并行补修:在不冲突的情况下,利用空余时间补修缺失课程。例如,通过“补修单”申请与低年级学生一起上课并参加考试。免修政策:部分学校允许通过考试或提交学习成果申请免修,减少重复学习时间。二、课程冲突与时间管理

1. 灵活选课与备案

如原课程与新课程时间冲突,可填写“课程冲突备案表”,申请错峰上课或调整学习方式(如旁听+自学)。优先补修先修课程,避免因基础不足影响后续高阶课程。2. 高效时间规划

制定每日学习计划,分配固定时间补修课程,利用周末或假期集中学习。参考网页53的建议,采用“长计划、短安排”策略,结合目标专业课程表动态调整。三、学术资源利用

1. 获取课程资料

向新专业学长学姐借阅笔记、课件,或通过校内平台下载往届资料,快速掌握课程重点。旁听相关课程或参加教授答疑,补充知识盲区。2. 在线课程补充

利用Coursera、edX等平台学习目标专业的基础课程(如编程、统计),弥补转学前未修内容。例如,网页13提到通过网课学习微积分和计算机课程,成功补足学分。四、融入新专业环境

1. 建立学习网络

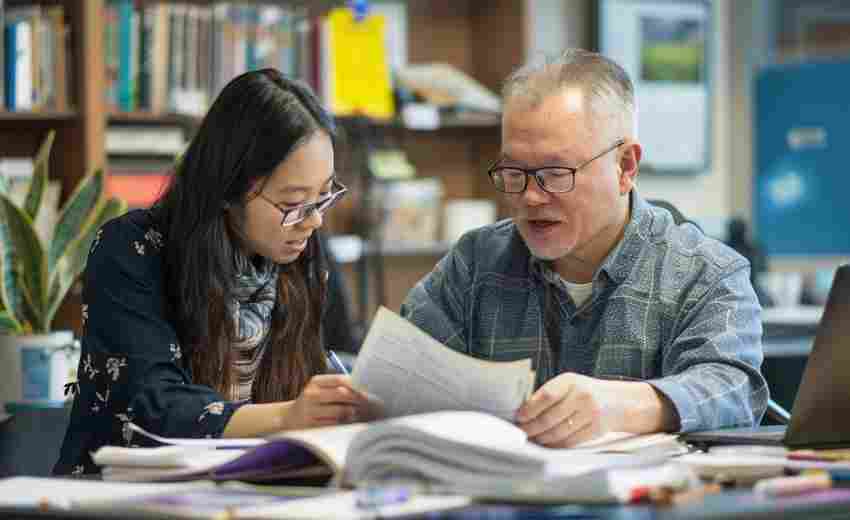

主动与新班级同学组队完成作业或项目,通过合作快速适应新专业的学习模式。参与学术社团或实验室,积累实践经验。例如,网页57建议通过实习或科研项目加深专业理解。2. 寻求教务指导

定期与学术顾问沟通,调整课程计划。部分学校提供转学生专项辅导,帮助解决衔接问题。五、心理调适与长期规划

1. 接受过渡期挑战

转学初期可能面临课业压力,需保持积极心态。例如,网页57提到“破釜沉舟的决心”是成功关键。合理分配精力,避免因补修课程过度消耗导致倦怠。2. 职业导向学习

结合新专业就业方向,选修相关实践课程。例如,网页1提到的“业界领袖”“治国理政”等特色课程体系可增强职业竞争力。通过实习或行业活动(如研讨会)积累经验,提升简历匹配度。六、特殊情况处理

国际转学衔接:若涉及跨国转学,需提前确认目标学校的学分转换规则。例如,英国大学可能要求重读大一,而美国学分制更灵活,但需提交课程描述争取学分。跨学科课程替代:部分学校允许用其他领域课程替代专业选修课,需与教务部门协商。通过以上策略,转学生可系统性地解决课程衔接问题,逐步适应新专业的学术要求。建议结合学校政策和个人情况,制定个性化方案,必要时寻求教务和导师的专业支持。

推荐文章

诚信应考对高考成绩有何长远影响

2025-05-03影响高考录取线的因素有哪些

2025-02-17高考生注意:哪些理工科专业存在严重的性别比例失衡

2025-05-21高考志愿填报必读:医学专业有哪些特色培养模式

2025-05-02如何利用赋分制提升自身竞争力

2025-01-31高考报名号与个人信息的关系

2025-03-03新高考政策下网络安全专业选科组合建议

2025-04-19如何用职业规划数据说服家长调整专业推荐

2025-06-26高考2017理综_2017高考理综卷及解析

2024-02-01不同批次高校调剂规则差异与应对技巧详解

2025-04-09