在高考志愿填报中,许多“热门专业”因信息不对称、社会认知偏差或行业变化,容易让考生和家长陷入误区。结合近年就业趋势和专业发展规律,以下整理五大常见认知误区及避坑建议:

误区一:热门专业=高就业率

认知偏差:认为报考人数多、录取分数高的专业(如金融、计算机、临床医学)必然就业前景好。

现实困境:

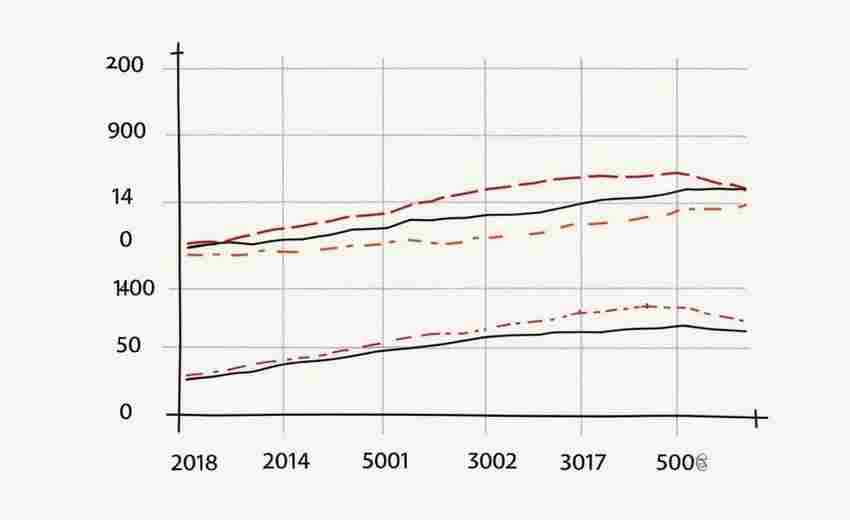

供过于求:热门专业因招生规模大,毕业生数量远超市场需求,导致就业竞争激烈。例如,软件工程、会计学等专业因人才饱和,普通院校毕业生薪资普遍低于预期。行业周期性:部分热门行业(如互联网)受政策和技术迭代影响,可能出现裁员潮或岗位缩减。避坑建议:

参考专业近5年的就业质量报告,关注实际就业对口率和行业薪资中位数。优先选择与新兴产业(如新能源、AI)或国家战略(如碳中和)相关的交叉学科。误区二:专业名称=实际学习内容

认知偏差:仅凭专业名称判断学习方向,忽视课程设置和培养目标。

典型案例:

信息与计算科学:名字含“信息”和“计算”,实为数学类专业,课程以数学分析、算法理论为主。生物医学工程:看似医学相关,实属工科,研究医疗器械而非临床医学。避坑建议:

查阅目标院校的课程大纲,确认核心课程是否与兴趣匹配。对比不同院校的同一专业,例如材料工程在哈工大(航天材料)和浙江理工(丝绸材料)的方向差异。误区三:高薪职业=对口专业

认知偏差:认为高薪职业(如金融分析师、程序员)必须对应特定专业。

现实问题:

行业门槛多样化:金融行业更看重实习经验和证书(如CFA),而非仅限金融专业;互联网技术岗接受跨专业(如物理、数学)背景。职业路径灵活:约60%的职场人从事非本专业工作,复合型能力(如数据分析+行业知识)更受青睐。避坑建议:

选择宽口径专业(如数学、统计学),为跨领域发展保留可能性。通过实习或职业访谈,了解目标岗位的真实能力需求。误区四:名校光环=所有专业强势

认知偏差:盲目追求名校,忽视该校专业实力。

实例分析:

名校新设专业可能因师资不足、课程不成熟而影响教学质量。普通院校的特色专业(如江南大学食品工程、燕山大学机械工程)在行业内认可度可能高于综合排名。避坑建议:

参考教育部学科评估结果,优先选择目标院校的B+及以上等级专业。关注行业认可度高的“双非”院校(如深圳大学计算机、南京审计大学审计学)。误区五:兴趣=学习动力

认知偏差:仅凭兴趣选择专业,忽视自身学科能力或职业适配性。

潜在风险:

兴趣与能力错位:例如,喜欢“心理学”但无法承受大量统计学课程的学生易产生挫败感。职业特质不符:市场营销需外向性格和社交能力,内向者可能难以适应。避坑建议:

通过职业性格测试(如MBTI、霍兰德)评估自身与专业的匹配度。选择与自身优势学科相关的专业,例如数学强可考虑金融工程或数据科学。科学选专业的三大原则

1. 动态眼光:结合政策趋势(如碳中和、AI)和行业周期,避开短期过热、长期饱和的专业。

2. 多维验证:参考课程设置、就业报告、学长经验,避免“望文生义”。

3. 平衡选择:在兴趣、能力、就业前景间找到最优解,必要时采用“冲稳保”策略分配志愿。

选专业是人生的重要决策,需理性分析而非盲目跟风。建议考生结合自身特点,善用官方数据(如各省教育考试院)和工具(如志愿填报APP),制定个性化的选择方案。

推荐文章

如何正确参考往年录取分数线及位次

2025-05-16如何利用分数线进行自我评估

2024-11-26高中信息技术与网络安全专业衔接知识点梳理

2025-08-16高考成绩提升的备考策略

2024-10-29高考生必读:综合类大学双学位政策与专业学院深度培养如何选

2025-05-29化学工程专业毕业生薪资水平如何高考生必看分析

2025-05-07学习航空航天专业需要具备怎样的空间想象能力

2025-08-16艺术类高考生必看的设计灵感网站推荐

2025-08-19高中核心课程与大学专业衔接的常见问题解析

2025-06-01英语单词记不住怎么办暑假每日百词计划提升攻略

2025-06-12