在“3+1+2”或“3+3”新高考模式下,选科策略直接影响高考总分和全省排名,其核心在于赋分规则、科目竞争强度及排名方式。以下是选科策略如何影响总分与排名的关键点:

一、赋分制决定总分高低

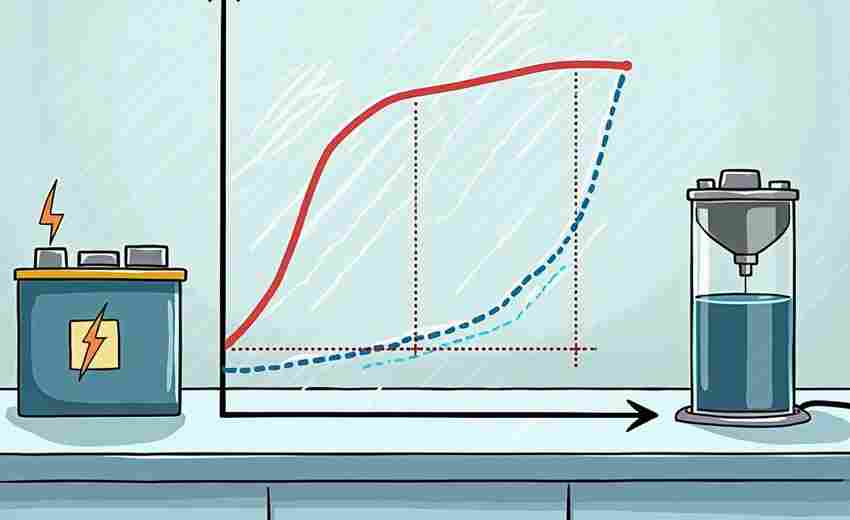

1. 赋分规则与全省排名挂钩

新高考中,再选科目(如化学、生物、政治、地理)的成绩并非直接使用卷面分,而是根据全省考生排名进行等级赋分。例如,某考生化学卷面80分,但若其排名进入全省前1%,最终赋分可能为100分。选科时需选择自身单科排名有优势的科目,即使卷面分不高,但排名靠前仍能获得更高赋分。

2. 学科竞争强度影响赋分结果

二、选科组合决定全省排名分组

1. “3+1+2”模式下的分组排名

物理类与历史类考生分开排名、投档和录取。例如,选择物理的考生仅在物理类考生中竞争,而历史类考生单独排名。若考生在物理类中总分较低但排名靠前,可能比历史类同分考生更具录取优势。

2. “3+3”模式的统一排名风险

所有考生统一排名,需面对不同科目组合的竞争。若考生选择的科目组合整体得分偏低(如文科组合),即使单科赋分高,总分可能仍处于劣势。

三、策略优化:平衡兴趣、优势与竞争

1. 学科关联性与学习效率

选择关联性强的科目(如物理+化学+地理),可减少跨学科思维转换的负担,提升整体学习效率,从而在总分上占据优势。

2. 专业覆盖率与职业规划的权衡

3. 中等生的“错位竞争”策略

避开学霸扎堆的科目(如物化生),选择物生地、史化地等组合,既保留一定专业选择空间,又能在中等竞争池中争取更高排名。

四、案例:选科策略如何改变结果

五、注意事项

1. 动态调整选科:根据高一、高二摸底考试排名,及时调整选科组合,避免因学科难度骤增(如高二化学)导致排名下滑。

2. 关注高校选科要求:部分顶尖专业(如临床医学)要求必选化学或生物,选科时需提前规划。

总结

选科策略的核心在于通过赋分规则放大自身优势,并利用分组排名规则避开过度竞争。考生需结合学科能力、职业目标及竞争环境,制定个性化选科方案,才能在总分与全省排名中实现最优结果。

推荐文章

如何通过专业排名来选择志愿

2025-02-09语文专业的演讲与辩论技巧训练方法

2025-01-06最近发展区理论如何制定个性化高考冲刺计划

2025-04-12志愿修改黄金期该遵循哪些时间法则

2025-08-10高考分数处于专科线应优先考虑法律事务专业吗

2025-08-18选科对高考成绩的影响

2025-02-27报考211大学外语类专业对单科成绩有哪些要求

2025-07-10哪些院校的艺术类专业比较知名

2024-12-14会计学的基本理论有哪些

2025-02-15湖北高考专科艺术类专业有哪些

2024-12-12