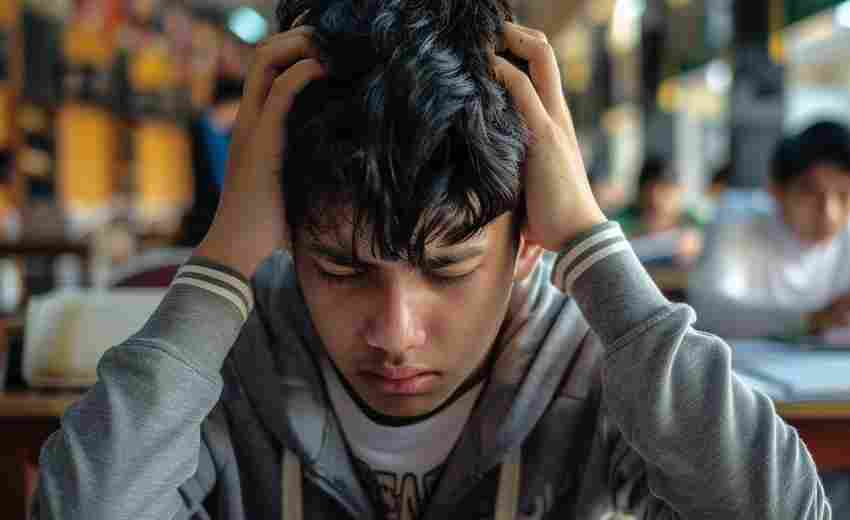

面对艺术创作瓶颈期时,心理调适与解决方案需要结合心理状态调整与创作方法优化,以下从心理调适策略和具体解决方案两个维度展开分析:

一、心理调适策略

1. 接纳瓶颈期的普遍性

创作瓶颈是艺术成长的必经阶段,从毕加索到梵高都曾经历。需认识到“瓶颈是突破的前兆”,避免自我否定。通过记录创作日志或绘制“创作动机雷达图”分析焦虑根源,明确创作目标(如自我表达或社会认同),帮助理性看待困境。

2. 建立积极的情绪管理机制

正念练习:通过冥想、瑜伽等方式缓解焦虑,保持专注力,避免被负面情绪淹没。艺术宣泄:利用绘画、音乐、舞蹈等媒介表达压抑情绪,如通过抽象线条或即兴演奏释放压力,将情感转化为创作素材。社交支持:与同行交流或参与艺术社群,通过反馈获得新视角,打破孤立感。3. 重构自我认知与自信

对比成长轨迹:回顾旧作,量化进步细节(如构图优化、色彩层次提升),增强自我认可。降低完美主义预期:接受“不完美即真实”,将创作视为探索过程而非结果竞赛,如斋藤直葵倡导的“享受创作本质”。二、解决方案与实践方法

1. 技术突破与创新尝试

跨媒介实验:尝试非惯用工具或材料(如用编程生成诗歌、以废旧材料创作),打破思维定式。限制性训练:设定约束条件(如仅用黑白灰作画、30分钟完成速写),激发创造力。系统性学习:针对薄弱环节制定专项计划,如每日色彩小稿练习或构图速写,结合艺术理论书籍深化理解。2. 灵感激发与素材积累

多维度观察:从自然景观、社会科学甚至生物学中汲取灵感,如记录工地纹理、心电图数据等非常规素材,建立“灵感嫁接矩阵”。跨领域探索:参观展览、阅读哲学或心理学著作,如通过认知负荷理论理解“焦点失调”现象,转化为视觉语言。3. 环境优化与创作流程调整

物理空间改造:布置专属创作区域,减少干扰;或切换创作环境(如咖啡馆、户外),刺激感官体验。时间管理策略:采用番茄工作法分割创作与休息时间,避免疲劳积累;设定晨间“破坏性创作”时段,强制突破惯性。4. 心理与创作融合的元方法

创作过程作品化:将失败草稿重组为装置艺术,或录制创作过程视频,赋予瓶颈期新的意义。艺术治疗技术:运用绘画心理分析中的“动态房-树-人”测试,投射潜意识冲突,转化为创作主题。三、长期预防与成长视角

1. 构建可持续创作系统

设立“反哺机制”:每完成商业项目后强制进行实验性创作,平衡实用性与艺术性。制定“风格进化路线图”:定期淘汰重复性技法,如当作品被评价雷同时启动转型程序。2. 培养艺术心理韧性

通过艺术教育课程(如童玉娟的绘画心理分析课程)学习自我觉察技术,将心理调适纳入日常训练。参与艺术治疗团体活动,通过集体创作与分享,增强心理支持网络。总结

艺术创作瓶颈的本质是思维惯性、技术局限与心理压力的复合体。突破需结合“向内调适”与“向外探索”:心理层面接纳瓶颈的普遍性,技术层面通过跨领域实验和系统性训练拓展边界。如维戈茨基在《艺术心理学》中所言:“真正的原创性在于诚实地呈现认知世界的独特方式。” 保持对自我与世界的开放性,将瓶颈转化为艺术进化的契机。

推荐文章

工业设计高考加试中手绘能力提升方法

2025-04-24市场营销课程是否包含数学解析高考生关注的核心课程难度

2025-06-12分数线低的学校有哪些

2025-01-27高考科目如何选择

2025-01-21信息系统与信息管理的区别是什么

2024-11-10高考生如何通过自我认知避开天坑专业

2025-05-01舞蹈专业的学习要求是什么

2025-01-24物流管理专业的就业市场分析

2025-02-25统计学与数据分析的联系是什么

2024-12-17复读生家长应如何正确给予心理支持

2025-06-03