高三学生通过职业体验提升志愿填报准确性,可以从以下几个维度展开实践与规划,结合职业探索与学科兴趣,制定更科学的升学决策:

一、自我评估与职业兴趣探索

1. 借助专业测评工具

通过MBTI性格测试、霍兰德职业兴趣量表等工具,明确个人兴趣、能力倾向及职业潜能。例如,喜欢动手实践的学生可能适合工科或医学类职业,而擅长逻辑分析的学生可倾向计算机或金融领域。

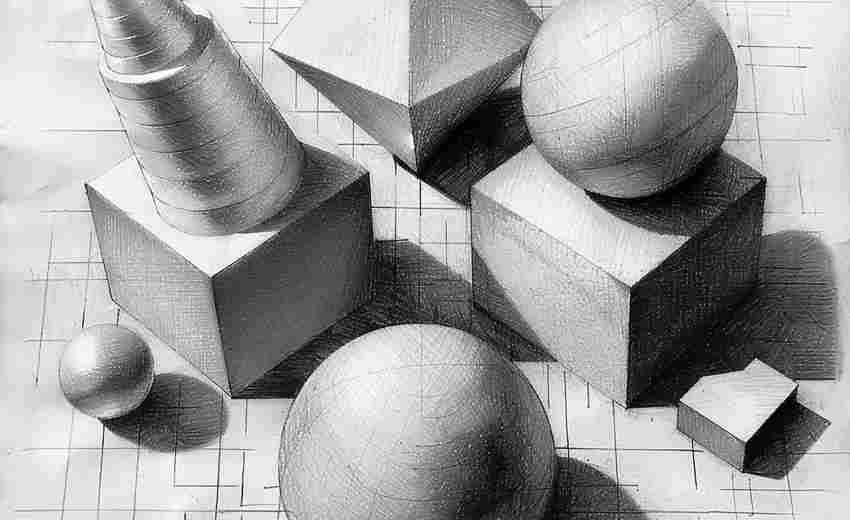

2. 结合学科优势与职业方向

分析高中阶段优势学科,如物理成绩突出可考虑机械工程、电子信息类专业,而擅长生物的学生可探索医学、生物科技等领域。

二、主动参与职业体验活动

1. 社会实践与短期实习

通过学校组织的职业体验活动或自主联系企业,参与短期实习。例如,在医院、科技公司、教育机构等场所体验真实工作场景,了解职业内容、技能要求及行业发展趋势。某高中生的社会实践报告显示,通过工厂实习认识到职业与兴趣的匹配度,最终调整了专业选择。

2. 职业访谈与行业调研

访谈从事目标职业的从业者,了解行业现状、晋升路径及挑战。例如,采访程序员、教师或工程师,询问日常工作内容、所需技能及行业前景,获取一手信息。

三、整合职业体验与志愿填报信息

1. 分析职业与专业的关联性

将职业体验结果与高校专业课程设置、就业方向结合。例如,若对人工智能感兴趣,需了解计算机科学、数据科学等专业的核心课程及对口岗位(如算法工程师、数据分析师)。

2. 关注职业发展趋势与政策导向

结合国家战略需求(如新能源、数字经济)选择潜力专业。例如,2025年新高考政策强调“院校专业组”模式,需根据职业规划匹配选科要求,如物理+化学组合可覆盖90%的工科专业。

四、利用学校与外部资源深化认知

1. 校内生涯规划课程

参与学校开设的生涯规划课程,利用工具如“圆梦志愿APP”模拟填报,学习梯度策略(冲稳保)、等效分数转换等技巧。

2. 职业体验基地与高校合作项目

部分高中与大学、企业合作设立职业体验基地,如能源学院的“生涯体验馆”提供职业探索、简历指导等服务,学生可借阅行业报告或参与模拟面试。

五、案例与误区规避

总结建议

职业体验的核心在于“以终为始”,即从未来职业目标倒推专业选择。建议高三学生通过“测评+实践+调研”三步法,结合新高考政策与个人兴趣,制定动态志愿方案。例如,在填报45个平行志愿时,可按“冲刺(匹配高潜力职业)-稳妥(结合兴趣与学科优势)-保底(确保录取安全)”梯度分配。最终目标是实现职业理想与升学路径的高度契合,减少未来发展的试错成本。

推荐文章

经济学专业需要哪些高中数学知识支撑

2025-06-06高考生被调剂到冷门专业该如何应对学业挑战

2025-03-15法学专业的就业机会有哪些

2024-11-09薄弱科目长期不见效怎样保持学习动力

2025-04-26北影的编剧专业学些什么

2024-11-04专业选择时的常见误区有哪些

2025-01-31计算机网络与网络安全的关系是什么

2024-12-07什么是信息与计算科学专业

2024-12-13生物医药领域热门,高考生应关注哪些大学专业

2025-05-08如何根据高考分数线选择大学专业

2025-02-27