在高考作文中关联艺术作品的文化传承与创新,需从传统与现代的对话、艺术表达的多元转化、文化自信的构建等角度切入。以下结合具体案例与理论框架,提供多维度的写作思路:

一、立足传统根基,以创新语言激活文化基因

艺术作品的文化传承需扎根传统,但传承并非简单复刻,而是通过现代审美与技术赋予其新的生命力。例如:

理论支撑:费孝通提出“各美其美,美人之美,美美与共”,强调文化传承需在开放中保持独特性。

二、科技赋能艺术,构建跨时空的文化对话

现代技术为传统艺术提供创新载体,使其突破地域与代际限制:

辩证思考:科技手段需服务于文化内核,避免沦为炫技(如部分影视剧滥用特效导致叙事空洞)。

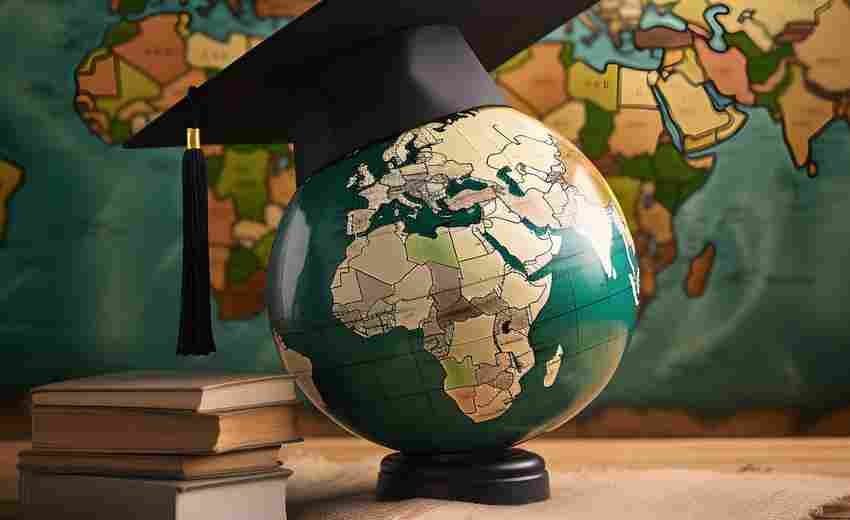

三、国际视野下的文化互鉴与创新表达

艺术作品的文化创新需立足本土,同时拥抱全球,形成双向对话:

引用升华:林清玄言“人应站在传统上,内心才会深刻”,而木心警示“流俗易传,高雅易失”,强调创新需以深度传承为前提。

四、青年责任:在传承中寻找个体表达

高考作文可呼吁青年以个性化方式参与文化创新:

五、写作框架示例

标题:《守正出新:艺术长河中的文明对话》

1. 引子:从“敦煌数字藏经洞”上线谈起,引出传统与现代的碰撞(引用冯骥才“岁月失语,惟石能言”)。

2. 论点一:传统是创新的根系——以《只此青绿》为例,分析古典美学的当代表达。

3. 论点二:科技是创新的翅膀——对比故宫文创与皮影戏濒危现状,强调技术赋能的重要性。

4. 论点三:青年是创新的主体——列举Z世代用短视频传播非遗、AI修复古画等案例。

5. 升华:引用费孝通“美美与共”,呼吁构建“传统为体、创新为用”的文化生态。

素材应用技巧

通过以上多维度的关联与思辨,考生可将艺术作品的传承与创新提升至文化自信、民族精神的高度,使作文兼具思想深度与时代气息。

推荐文章

如何结合个人兴趣与专业选择

2024-12-13职业规划应如何与高考专业选择相结合

2025-08-16文科生更适合商务管理还是市场营销专业高考选科指导

2025-05-02选专业时如何避免兴趣与就业的极端化倾向

2025-07-04考研会计专业需要哪些基础知识

2025-02-20考研与本科专业的关系

2024-10-31湖北高考志愿填报中如何应对冷门专业

2025-01-29如何解读现代诗歌的主题

2025-02-22会计专业的证书有哪些

2025-02-21在职场中,哪些专业最具竞争力

2024-12-20