以下是结合高考分数与性格特质选择院校的全面决策指南,涵盖自我评估、分数定位、专业匹配、填报策略等关键步骤,帮生科学规划志愿:

一、自我评估:性格特质与职业兴趣的匹配

1. 职业兴趣测试工具

霍兰德职业兴趣模型(网页48、19、24、70):将性格分为6大类型,对应不同专业方向:研究型(I):严谨、逻辑性强 → 临床医学、生物工程、心理学、地理信息系统等。社会型(S):热情、善于沟通 → 教育学、社会工作、市场营销、公共事业管理。艺术型(A):创意、自由 → 新闻学、广告学、设计类、影视编导。事务型(C):细致、有条理 → 会计、行政管理、图书馆学、护理学。经营型(E):领导力强、冒险 → 金融学、工商管理、国际政治、物流管理。现实型(R):动手能力强 → 机械工程、电子信息、飞行技术、船舶与海洋工程。MBTI性格测试(网页24):辅助判断职业倾向,如内向型(I)可能更适合研究型工作,外向型(E)适合社交频繁的职业。2. 结合学科能力与兴趣

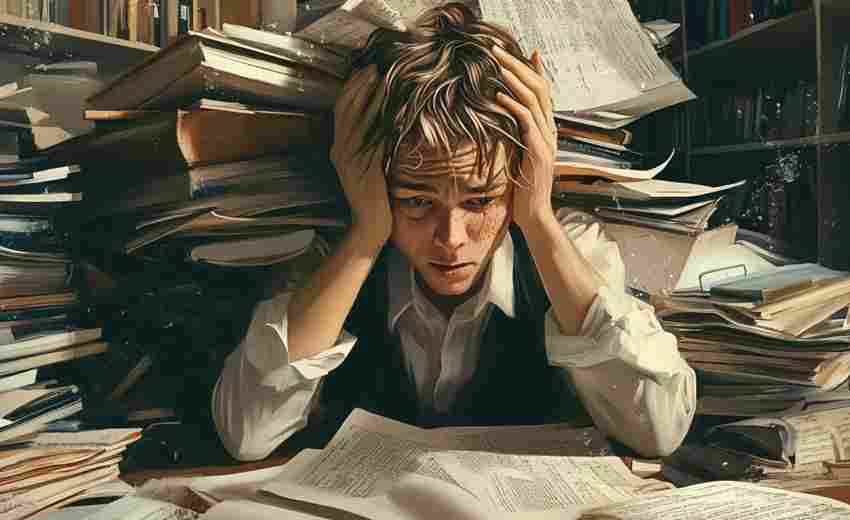

若数学强且性格偏向研究型,可优先考虑计算机科学、统计学;若语言能力突出且性格外向,外语、传播学可能更合适(网页19、70)。二、分数定位:科学利用分数与位次

1. 分数转换与排名分析

位次法:根据高考分数查询全省排名(一分一段表),参考往年同排名对应的录取院校(网页29、60)。等效分法:上下浮动20分划定可选院校区间,如600分考生可关注580-620分的院校(网页72)。2. “冲稳保”梯度策略

冲刺(15%):选择高于分数5-25分的院校,如性格适配的顶尖专业组(如艺术型冲刺美院)。稳妥(50%):匹配分数相近院校,确保专业适配性(如社会型选择师范类院校)。保底(35%):低于分数10分以上的院校,避免滑档(如事务型选择本地公办院校)(网页29、32)。三、专业与院校匹配指南

1. 专业选择核心原则

避坑误区:避免仅看专业名称(如生物医学工程属工科,非医学),需结合课程设置与就业方向(网页1、65)。就业与兴趣平衡:热门专业(如人工智能)需结合竞争压力;冷门专业(如考古学)需评估长期职业规划(网页33、67)。2. 院校层次与特色

综合类院校:适合兴趣广泛或未明确方向的学生(如北京大学、复旦大学)。专业型院校:适合职业目标明确的学生(如中央财经大学、中国传媒大学)(网页1、69)。地域考量:一线城市资源多但竞争激烈,二三线城市性价比更高(网页63、64)。四、填报策略与注意事项

1. 志愿填报技巧

平行志愿规则:遵循“分数优先,遵循志愿”,志愿顺序影响录取概率(网页32、39)。服从调剂:若专业组内有可接受的专业,建议勾选以降低退档风险(网页1、63)。招生章程核查:关注单科成绩、体检要求(如色盲限制报考医学)、外语语种等(网页1、33)。2. 数据工具辅助

官方平台:使用本省考试院系统或“掌上高考”等APP模拟填报,生成冲稳保方案(网页33、72)。心理测评工具:如“水评测”小程序、“霍兰德测试”免费版,辅助定位职业倾向(网页19、70)。五、案例分析与常见问题

案例:某研究型(I)考生分数650分,全省排名前5%,目标为医学专业。冲刺:北京大学医学部(临床医学,需化学+生物)。稳妥:中山大学(生物医学工程,适配研究型性格)。保底:南方医科大学(预防医学,确保录取)。常见问题:高分低录:忽视性格适配,盲目选择名校冷门专业(如内向型选市场营销)。退档风险:未服从调剂或忽略单科要求(如外语类要求英语120+)(网页1、67)。总结

高考志愿填报需综合分数、性格、职业规划三要素:

1. 自我认知先行:通过测评明确兴趣与能力。

2. 数据驱动决策:利用位次与梯度策略锁定范围。

3. 动态调整优化:结合招生政策变化与模拟结果修正方案。

4. 专业咨询辅助:必要时借助高考志愿规划师(网页68)或高校招生咨询会获取深度信息。

通过科学规划,考生可实现“分数最大化利用”与“个人特质精准匹配”的双重目标,为未来职业发展奠定坚实基础。

推荐文章

学术研究型专业与职业导向型专业的区别

2025-02-22志愿填报中的专业描述重要吗

2025-03-04高考美术素描考试常见问题解析

2025-06-25电子商务专业的核心技能是什么

2024-12-08社会调查与数据分析课程对高考生的挑战点在哪

2025-08-07职教高考与普通高考的考试科目有哪些不同

2025-07-28艺术类提前批与普通批志愿填报有何区别

2025-04-19高考排名是否影响考生的自信心

2024-12-02江苏大学外语类专业近三年高考录取分数线如何

2025-06-17如何准备美术高考的面试

2024-12-11