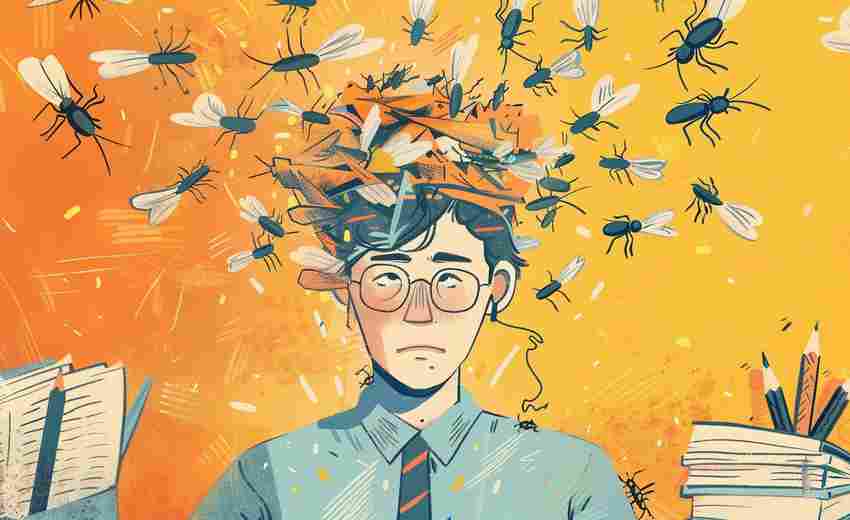

高考后出现自责、愧疚等心理是非常常见的现象,尤其是当考生认为成绩未达预期或辜负他人期望时。以下结合心理学专家建议和实际案例,提供具体应对策略:

一、 接纳情绪,停止自我攻击

1. 理解情绪的合理性

自责是面对挫折时的自然反应,但过度沉溺会加剧心理负担。要意识到高考只是人生中的一个节点,而非全部。正如网页3提到的:“考试是个点,人生是条线”,未来仍有无限可能。

2. 允许自己“不完美”

高考结果受多种因素影响(如临场发挥、题目难度等),并非完全由个人能力决定。告诉自己:“我已尽力,无需苛责”。

二、 调整认知,重建积极心态

1. 挑战负面思维

用理性对话替代自我否定。例如:

网页33提到的“自我质辩法”可帮助化解自责,例如自问“这种担心有必要吗?”并给出理性回答。

2. 寻找新的价值坐标

高考分数并非衡量个人价值的唯一标准。培养兴趣、学习技能(如编程、摄影)或参与社会实践,能帮助建立自信。

三、 主动沟通,寻求支持

1. 与亲友倾诉

向信任的人表达感受,释放压力。家长应避免指责,转而传递理解和支持,例如:“无论结果如何,我们都为你骄傲。”

2. 避免孤立自己

参与集体活动(如短途旅行、志愿活动)或与同学交流,能转移注意力并发现他人也有相似困扰。

四、 制定计划,转移注意力

1. 规划假期生活

设定短期目标,如考、学一门外语或健身,既能填补空虚感,也能为未来积累能力。网页28建议通过规律作息和兴趣活动(如阅读、运动)重建生活节奏。

2. 提前了解大学或复读信息

若计划复读或调整志愿,可提前收集信息,减少不确定性带来的焦虑。

五、 必要时寻求专业帮助

如果出现以下情况,建议及时咨询心理医生或心理咨询师:

专业干预能通过认知行为疗法(CBT)或放松训练(如腹式呼吸、冥想)帮助调整心态。

六、 家长如何提供支持

1. 避免过度关注成绩

减少询问“考得如何”,转而关注孩子的情绪状态。

2. 营造宽松的家庭氛围

通过家庭活动(如一起做饭、看电影)缓解紧张感,并传递“无论结果如何,家永远是港湾”的信息。

3. 引导理性规划未来

与孩子共同探讨升学或职业发展的可能性,例如分析专业前景、复读利弊等,帮助其找到新方向。

高考后的自责心理是暂时性的情绪反应,通过接纳情绪、调整认知、积极行动和寻求支持,大多数考生能逐步走出低谷。正如网页60提到的:“沉湎于挫败是一种有毒的心态,人生的价值远不止一次考试。”重要的是将这次经历转化为成长的契机,为未来的挑战积累心理韧性。

推荐文章

高考生如何利用互联网平台捕捉专业最新动向

2025-06-28高考选科要求:心理学与应用心理学对学科基础的要求差异

2025-04-06的成绩查询方式有哪些

2025-01-21国内哪些高校的化工专业具有行业竞争优势

2025-04-07动物医学专业高考选科要求中包含哪些核心课程

2025-03-19高考志愿分歧化解:家庭会议的有效沟通方式

2025-04-07志愿填报时如何考虑位次调整

2025-01-04乡村振兴战略在地理经济模块的考查逻辑

2025-06-03新疆高考录取、全国各校新疆录取分数线

2024-03-14高考外语听力考试常见题型解析与应对策略

2025-06-16