高考后通过科学的自我评估确定职业发展路径,是衔接学业与职业的关键一步。以下是结合职业规划理论与实际操作的详细步骤,帮生系统性完成自我探索与规划:

一、全面开展自我评估

1. 职业兴趣分析

测评工具:使用霍兰德职业兴趣测试(RIASEC)确定兴趣类型(现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型、常规型)。例如,艺术型人格适合创意领域,而社会型适合教育或服务行业。实践验证:通过参与志愿活动、实习或兴趣课程,验证测试结果的匹配度。例如,若测试显示对数据分析感兴趣,可尝试编程或数学建模项目。2. 能力与技能评估

硬技能:梳理高考学科优势,如数学成绩突出可能适配金融、计算机等专业;语言能力强的可考虑外语、新闻等方向。软技能:通过社团经历或生活事件分析沟通、领导力等能力。例如,担任班长可能体现组织协调能力,适合管理类职业。3. 价值观与性格测评

MBTI性格测试:判断性格倾向(如INTP适合科研,ESFJ适合人际导向工作),结合职业锚理论明确核心价值(如追求稳定还是创新)。优先级排序:列出职业价值观关键词(如高薪、自由度、社会贡献),按重要性排序,排除与价值观冲突的职业选项。二、结合外部环境制定路径

1. 行业与职业调研

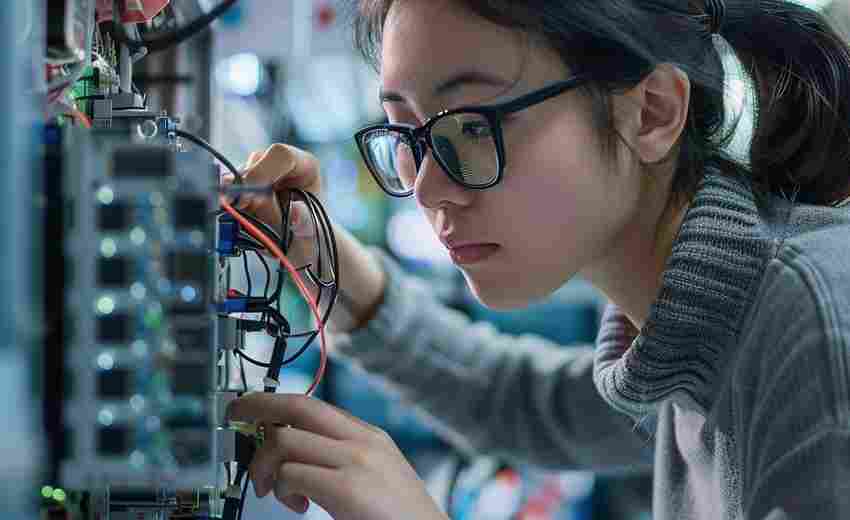

政策与趋势:关注国家战略行业(如新能源、人工智能)和区域发展需求(如一线城市对金融、科技人才需求高)。专业匹配:通过高校官网、行业报告了解目标专业的课程设置、就业率及对口职业。例如,计算机科学与技术专业可延伸至软件开发、数据分析等岗位。2. 家庭与社会资源整合

家庭支持:评估家庭经济条件、人脉资源对职业选择的影响。例如,医学专业需长期投入,需家庭经济支持。地域因素:结合目标城市的生活成本、产业聚集情况(如杭州的电商、深圳的科技企业)调整规划。三、制定动态行动计划

1. 短期目标(大学阶段)

学业规划:针对目标职业选修相关课程(如未来从事金融可加强数学、经济学)。实践积累:通过实习、竞赛(如“互联网+”大赛)或科研项目提升竞争力。2. 中长期目标

职业路径设计:分阶段设定里程碑。例如:3-5年:进入行业头部企业积累经验。5-10年:成为领域专家或管理者。备选方案:根据评估结果制定灵活调整策略。如发现不适合科研,可转向应用型岗位或跨专业考研。四、利用工具与资源辅助决策

1. 职业测评平台推荐

免费工具:一苇网(职业锚测试)、才储网(MBTI中国化版本)。专业服务:寻求高考志愿规划师或职业咨询师帮助,定制个性化方案。2. 信息整合方法

数据对比:整理目标院校近3年录取分数线、专业排名及毕业生就业报告。案例参考:通过知乎、小红书等平台获取同龄人职业规划经验,避免常见误区。五、动态评估与调整

定期复盘:每学期或年度评估职业规划的可行性,根据行业变化(如AI技术兴起)调整技能学习方向。灵活应对:若发现职业兴趣转移(如从工程转向教育),可通过辅修学位或考取教师资格证实现转型。通过以上步骤,考生可将自我认知与外部资源结合,形成清晰的职业发展蓝图。关键是以动态视角看待规划,持续优化路径,最终实现个人与职业的深度匹配。

推荐文章

高考志愿中是否应该考虑海外留学

2025-01-20如何正确参考往年录取分数线及位次

2025-05-16高考大专;高考没考上大专 可以读哪些院校

2023-06-22二批录取后可以改专业吗

2025-02-12专业评估对志愿填报的重要性

2024-12-19高考历史材料题中的股票市场周期规律分析

2025-03-24高考志愿填报中双学位专业如何平衡兴趣与就业前景

2025-08-16985末流大学的学科排名有哪些

2024-11-21省排名对学生竞争意识的激励作用

2025-01-16通信工程与5G技术发展对高考专业选择的影响

2025-09-14