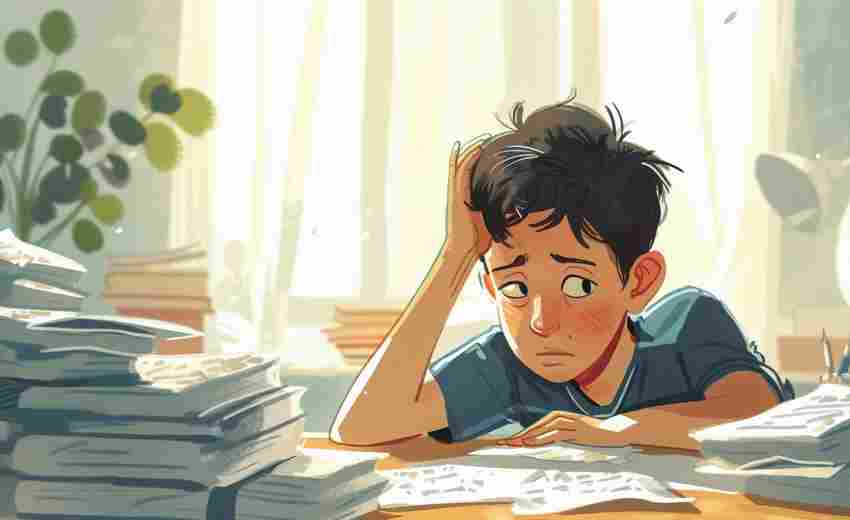

高考后心理评估需通过观察考生在行为、情绪、生活节奏等方面的变化来判断其心理恢复状态。结合要求中的专家建议,以下是通过行为变化评估心理状态的四个关键维度及具体指标:

一、日常行为与作息规律性

1. 积极恢复指标

规律作息:逐渐恢复正常的睡眠与饮食节奏,不再通宵熬夜或过度补觉,生物钟趋于稳定。适度放松:能合理安排娱乐活动(如运动、旅行、学习新技能等),而非沉迷于游戏、酗酒等放纵行为。主动参与生活事务:如主动整理房间、参与家务或社会实践,体现生活责任感的恢复。2. 需关注信号

持续紊乱:长时间昼夜颠倒、暴饮暴食或食欲不振,可能反映情绪失控或抑郁倾向。行为退缩:拒绝与他人交流,封闭自我,可能伴随自责或绝望心理。二、情绪表达与稳定性

1. 积极恢复指标

情绪平稳:能自然表达喜怒哀乐,对成绩结果表现出合理接受态度,而非过度自责或亢奋。兴趣恢复:重新培养兴趣爱好(如阅读、运动),体现心理能量的正向转移。2. 需关注信号

焦虑持续:反复纠结考试细节、频繁查看录取信息,伴随失眠、心慌等躯体症状。极端情绪波动:突然暴躁或长时间沉默,可能预示未化解的心理压力或潜在抑郁。三、社会互动与目标规划

1. 积极恢复指标

社交主动性:愿意与朋友、家人分享感受,参与集体活动,减少孤立感。目标明确性:主动规划假期或大学生活(如学习技能、志愿填报),体现对未来生活的期待。2. 需关注信号

社交回避:长期拒绝沟通,对他人询问成绩敏感易怒,可能反映自卑或逃避心理。目标缺失:长期处于“无聊”状态,缺乏生活动力,可能伴随价值感丧失。四、家庭互动与支持系统

1. 积极恢复指标

亲子沟通改善:考生主动与家长讨论志愿选择或未来规划,家长能理性引导而非施压。家庭氛围和谐:家长避免反复提及成绩,转而关注孩子的情绪需求,共同制定适应性计划。2. 需关注信号

家庭冲突加剧:因志愿填报或成绩问题频繁争吵,可能加剧考生的自责或逆反心理。家长过度干预:强制安排考生假期活动,忽视其自主意愿,可能导致压抑情绪积累。评估建议

1. 动态观察:连续2-4周记录考生的行为变化,关注是否逐步向积极指标靠拢。

2. 专业介入:若出现持续失眠、自伤倾向或极端情绪,需及时寻求心理咨询。

3. 家庭支持:家长应避免过度关注成绩,通过共同活动(如旅行、运动)帮生重建生活节奏。

通过以上行为维度的综合评估,可更科学地判断考生的心理恢复状态,并采取针对性措施促进其身心平衡过渡至下一阶段。

推荐文章

外省高考报名后准考证号失效的应急处理办法

2025-05-05计算机科学与技术专业有哪些就业前景

2024-12-15调剂后的学习压力如何应对

2024-12-05医学影像学专业在高考录取时对视力有何具体要求

2025-03-24中医与西医的区别在哪里

2025-02-06新增专业招生计划会拉低该校整体录取线吗

2025-08-04市场营销专业的核心能力要求

2025-01-23山西考生填报北师大双学位时如何平衡主修与辅修专业分数线差异

2025-04-25志愿填报时要注意哪些陷阱

2024-11-29高考成绩与招生计划的关系

2025-01-12