高考录取后,若孩子因专业被调剂而产生心理落差,家长需要从情绪疏导、认知调整和行动支持三个方面入手,帮助孩子平稳过渡。以下是具体建议,结合多个来源的实用信息整理:

一、情绪疏导:接纳与倾听

1. 理解孩子的失落感

被调剂到非理想专业的孩子可能出现焦虑、自我怀疑等情绪。家长应避免否定或说教(如“早就让你好好学习”),而是先接纳孩子的情绪,给予充分的理解和共情。可通过分享自身经历,让孩子明白人生选择并非一锤定音,帮助其建立更长远的视角。

2. 营造安全倾诉环境

通过家庭会议、日常聊天等方式,鼓励孩子表达真实想法。家长需专注倾听,避免打断或急于提出解决方案。例如,可问:“这个专业哪些地方让你觉得难以接受?我们一起来分析。”。

3. 转移注意力,缓解焦虑

引导孩子参与兴趣活动(如运动、阅读、旅行),或共同完成家务、志愿活动等,帮助其从负面情绪中抽离,重建对生活的掌控感。

二、认知调整:重新认识专业与未来

1. 深入了解被调剂专业

许多学生对专业的认知仅停留在名称或刻板印象。家长可陪同孩子查阅专业课程设置、就业方向、行业趋势等资料,或联系学长学姐、专业教师获取真实信息,客观评估其发展潜力。

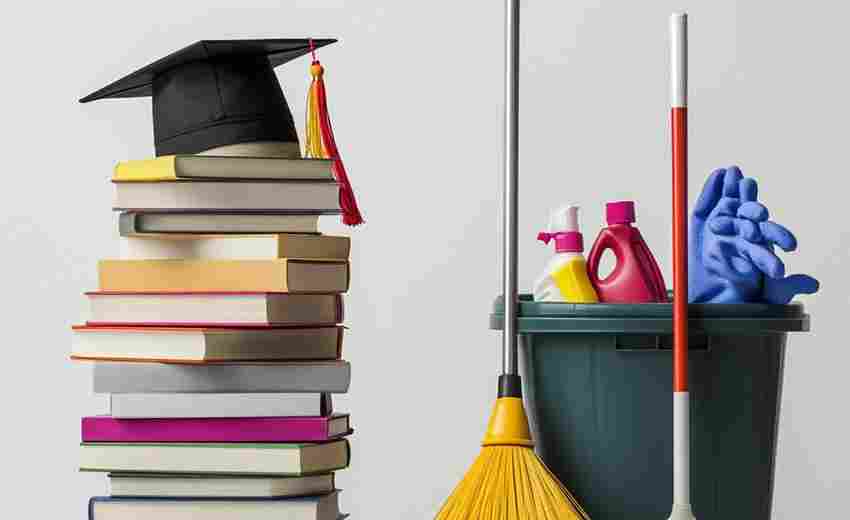

2. 强调“专业≠职业”的多元性

结合案例(如网页1中教师李利从马克思主义理论转行语文教学),说明专业与职业的关联并非绝对。大学更培养学习能力和综合素质,未来可通过辅修、跨专业考研、实习等方式调整方向。

3. 规划备选路径,增强掌控感

三、行动支持:家庭协作与资源整合

1. 制定阶段性目标

与孩子共同制定短期计划(如大一课程学习、兴趣探索)和长期规划(如考研方向、职业目标),分解任务以减轻压力。

2. 利用学校资源

鼓励孩子主动联系辅导员、学业导师,了解专业发展建议;参与社团、讲座、校企合作项目,积累实践经验。

3. 调整家庭沟通模式

4. 健康生活方式

协助孩子调整作息,保证睡眠和规律饮食;通过运动(如跑步、瑜伽)释放压力,促进身心平衡。

四、特殊情况处理

家长的角色不仅是“引导者”,更是“陪伴者”。通过情绪接纳、认知重塑和资源整合,帮助孩子将专业调剂的挫折转化为成长的契机。正如网页1中刘安娜老师所言:“先了解,再谈爱与不爱”,人生选择的多样性远超出当下的想象。

推荐文章

中职生参加贵州职教高考的录取标准是什么

2025-06-24高考定向调剂的流程是怎样的

2025-02-15菏泽高考分数线对学生填报志愿的指导

2024-12-06心理学专业的职业发展有哪些

2025-02-09新高考模式下怎样避免专业组调剂到冷门方向

2025-04-07高考志愿中双学位专业的十大热门咨询方向

2025-05-29如何有效提高被录取的概率

2024-12-13如何通过高考志愿填报进入顶尖影像艺术院校专业选择指南

2025-03-24牛顿第三定律相互作用力高考情境题解析

2025-08-17高考志愿选择:过度依赖学长学姐建议可能导致哪些风险

2025-04-27