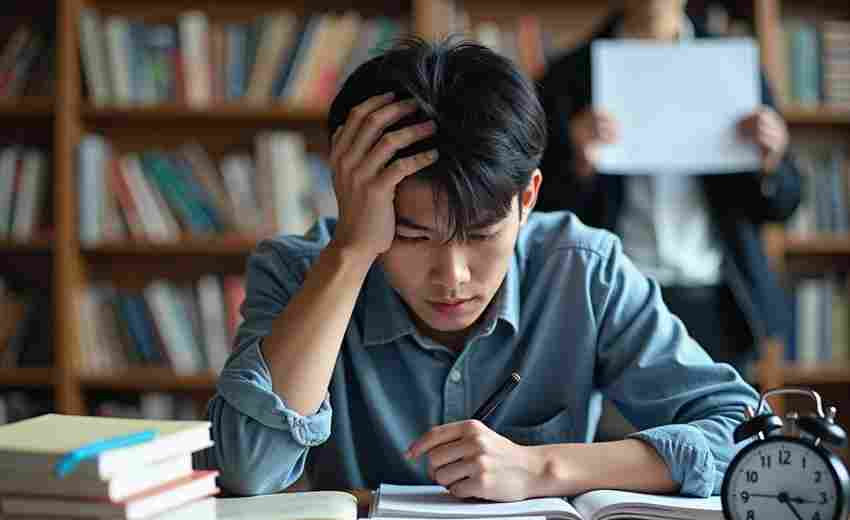

在高考志愿填报中,专业选择是家长与孩子容易产生分歧的核心问题之一。如何实现有效沟通,既尊重孩子的意愿,又兼顾现实因素?以下是结合多篇权威建议总结的沟通策略与方法:

一、沟通前的准备:建立共识基础

1. 尊重兴趣,避免强行干预

家长角色转变:从“决策者”转为“信息支持者”和“情绪引导者”,避免将个人期望强加给孩子。需认识到专业选择需结合孩子的兴趣、能力和职业规划。孩子需理性准备:孩子应提前深入研究意向专业(课程设置、就业前景、行业趋势等),用数据和案例支撑观点,例如通过行业报告、校友访谈等渠道获取信息。2. 信息共享与共同学习

收集权威信息:家长可通过教育部阳光高考平台、高校官网等渠道,了解专业培养目标、就业率、行业动态等,避免仅凭“热门”或刻板印象判断。借助工具辅助:利用生涯测评工具(如霍兰德职业兴趣测试)帮助孩子探索职业倾向,结合学科优势与性格特点缩小专业范围。二、沟通中的技巧:实现双向理解

1. 采用“表里一致”的沟通方式

倾听与共情:家长需耐心倾听孩子的理由,避免打断或否定。例如,孩子选择冷门专业时,可先询问“为什么这个领域吸引你?”,而非直接反对。表达担忧与建议:家长可客观分析潜在风险(如就业竞争、行业波动),但需避免恐吓式语言,改用“我担心……,你觉得如何应对?”的提问方式。2. 平衡兴趣与现实的策略

兴趣与就业结合:例如,若孩子热爱艺术但担忧就业,可探讨交叉学科(如数字媒体技术、艺术管理等),或通过辅修、实习拓宽选择。制定备选方案:在志愿表中设置梯度,既包含理想专业,也纳入稳妥选项,降低风险。三、处理分歧:化解矛盾的实践方法

1. 引入第三方视角

邀请老师、职业规划师或行业从业者参与讨论,提供中立意见。例如,通过高校招生咨询会、专业讲座获取更全面的信息。参考真实案例:如网页30中“小凡选择兽医专业”的冲突,可通过分析宠物医疗行业的发展趋势(老龄化社会、宠物经济)引导理性讨论。2. 分阶段决策与试错

若短期内无法达成一致,可暂定多个意向专业,通过模拟填报(如使用志愿模拟系统)观察录取可能性,再逐步筛选。鼓励孩子参与短期实践(如职业体验营、企业开放日),验证兴趣与专业的匹配度。四、心理支持与长期规划

1. 缓解焦虑,赋能成长

家长需传递信任:“无论你如何选择,我们都会支持你”,避免因志愿分歧引发亲子关系紧张。帮助孩子建立成长型思维:强调专业并非终身绑定,未来可通过考研、跨行业就业等途径调整方向。2. 制定动态调整计划

高考后根据实际分数重新评估志愿方案,结合“冲稳保”策略调整院校与专业组合。大学期间持续关注职业动向,鼓励孩子通过选修课、社团活动探索更多可能性。关键提醒:避免常见误区

误区1:唯名校论部分家长过度追求名校,忽视专业适配性。需明确:同一院校的不同专业实力差异显著(如电子科大的计算机VS文科专业)。

误区2:忽视身体与政策限制部分专业对视力、身高等有硬性要求,需提前查阅招生章程,避免因条件不符被退档。

误区3:盲目服从调剂若专业组内存在完全无法接受的专业,可适当放弃调剂,优先选择保底院校中的理想专业。

通过以上策略,家长与孩子可建立合作型沟通模式,既尊重个体意愿,又规避决策风险,共同完成这一重要的人生规划。最终目标并非“说服对方”,而是通过信息整合与情感联结,找到最优解。

推荐文章

调剂专业和原专业的差异有哪些

2025-01-05食品科学与营养学在高考生物中的交叉知识点有哪些

2025-05-19保险的基本原理是什么

2025-01-16航空航天工程的学习内容包括哪些

2024-11-18金融学专业的主要学习内容有哪些

2025-01-14新兴专业如何快速判断其国际认可度高考填报策略分享

2025-04-19高考生物实验题:动植物细胞结构的观察与比较

2025-03-11高考调剂对志愿填报策略有哪些指导意义

2025-07-12新兴行业趋势下,高考生专业选择应注意哪些职业信号

2025-07-30消防工程专业的核心知识点是什么

2024-12-14