在2025年新高考背景下,志愿填报需兼顾兴趣与学科优势,同时结合政策变化和职业发展趋势。以下为科学定位专业的策略与方法:

一、自我评估:兴趣与学科优势的双维度分析

1. 兴趣挖掘:职业兴趣测试工具辅助定位

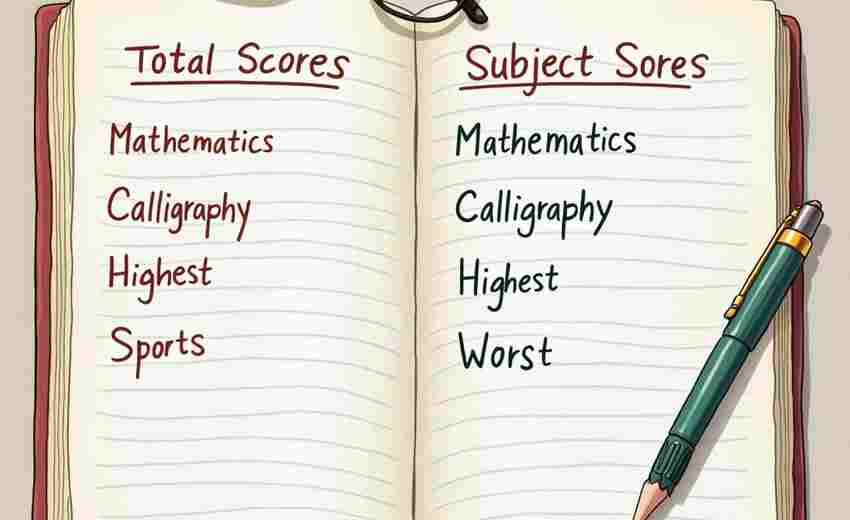

通过霍兰德职业兴趣测试(RIASEC模型)明确兴趣类型,如研究型(I)适合基础学科,艺术型(A)适合创意类专业。结合MBTI性格测试,例如ISTJ型适合技术或管理类专业,ENFP型适合传媒或教育类。注意:测试结果仅为参考,需结合个人经历和价值观综合判断。2. 学科优势:量化成绩与潜力领域

根据高考科目成绩和联考排名,锁定优势学科(如数学、物理等),优先匹配相关专业。例如:数学/物理突出:计算机科学与技术、电子信息工程、数据科学。生物/化学优秀:医学类(临床医学、口腔医学)、生物工程。语文/历史优势:法学、新闻传播、文化遗产数字化。二、专业匹配:兴趣与学科交叉的黄金组合

1. 兴趣导向的专业选择

基础学科兴趣(如数学、历史):选择可延伸应用领域的专业,例如数学与应用数学可转向金融工程或人工智能。应用学科兴趣(如医学、工程):关注细分方向,如临床医学与口腔医学的课程差异。2. 学科优势与就业趋势结合

高需求领域:新能源、人工智能、养老医疗等方向,需匹配对应学科(如物理+化学组合覆盖90%以上工科专业)。冷门潜力专业:如合成生物学(需生物+技术组合)、数字人文(历史+编程)等新兴交叉学科。三、填报策略:冲稳保梯度与动态调整

1. 冲稳保比例分配

冲刺(15%):选择录取分高于当前成绩5-25分的院校,关注扩招或新设专业(如某985院校计算机类扩招20%)。稳妥(50%):匹配成绩相近的院校,按“院校层次+专业热度+地域”三维筛选,相邻志愿分差控制在5-10分。保底(35%):选择低于成绩10分以上的院校,优先本省院校或应用型专业(如护理、机械制造)。2. 动态调整与工具应用

利用等效分数转换法,将联考排名换算为高考分数,筛选目标院校。借助官方志愿辅助系统(如圆梦志愿APP)生成方案,剔除无效志愿(如选科不符、身体条件限制)。四、避坑指南:兴趣与现实的平衡

1. 避免盲目跟风热门专业

警惕人工智能、金融等竞争激烈领域,需结合个人能力与行业饱和度。案例:某考生因盲目选择金融专业,发现课程与兴趣不符后选择退学复读。2. 关注政策与选科限制

物理组考生仅能填报要求物理的专业组,部分医学专业需“物理+化学”组合。提前核查招生章程,避免因单科成绩或外语要求(如英语≥120分)被退档。五、长线规划:兴趣与职业发展的衔接

1. 深造与就业路径设计

计划考研:选择保研率高或学科实力强的高校(如某211高校临床医学保研率超30%)。直接就业:关注专业就业率与行业趋势(如数据科学就业率98%)。2. 新兴领域储备

碳中和目标下,氢能利用、储能技术等方向需提前布局(如能源与动力工程专业)。结合“学科组合红利”,例如“地理+政治”组合可免考部分职业资格证。志愿填报是“兴趣+学科+策略”的综合博弈。建议考生通过专业测试初步筛选方向,再结合学科优势和职业规划动态调整,最终在冲稳保框架内实现理想匹配。具体操作可参考各省教育考试院发布的官方样表,或参与高校招生咨询会获取最新动态。

推荐文章

高考冲刺阶段自我评估与调整方案

2025-08-24高考专业选择-需要考研深造的冷门专业有哪些?

2025-09-09职业教育改革对高考生未来发展的影响分析

2025-03-16创业管理的关键因素有哪些

2024-12-02历史学的研究内容主要有哪些

2025-02-09新闻学专业的热门职位有哪些

2024-11-06通信工程专业就业率高的院校有哪些

2025-06-13不同人格类型考生在考场中的表现差异分析

2025-05-17社会工作专业:社会工作者的主要职责是什么

2024-11-13湖北省计算机类专业高考录取趋势及院校排名

2025-06-02