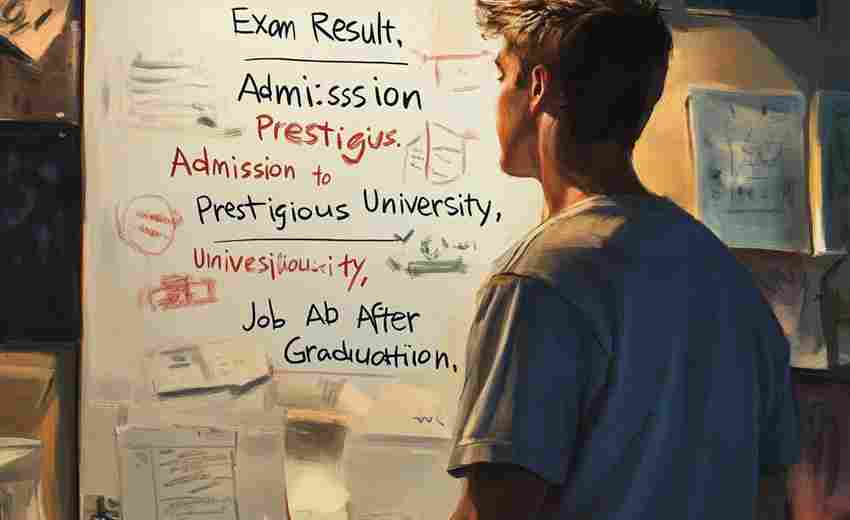

高考排名波动规律与志愿梯度设计的关联分析可从以下几个方面展开,结合录取规则、数据规律及策略设计进行综合探讨:

一、高考排名波动的主要规律

1. 高分段排名相对稳定

高分院校录取线波动小:顶尖院校(如985/211)因招生计划稳定且考生竞争激烈,历年录取位次波动较小。例如,某考生位次在1万名左右,冲刺往年录取位次9000-10000名的高校时,风险相对可控。分数密集区的波动性:中低分段(如全省排名50%后)院校因招生计划调整、考生填报偏好等因素,录取位次可能出现较大波动。例如,某省属普通院校的录取位次可能因扩招或缩招在两年内相差数千名。2. 政策与批次合并的影响

批次合并后的排名模糊化:如部分省份合并本科批次后,原一本、二本院校混同录取,考生需更关注具体院校专业组的位次区间,而非单纯依赖批次标签。新增专业与冷门专业的不确定性:新增招生计划或冷门专业可能因考生信息不对称导致录取位次剧烈波动。二、志愿梯度设计的核心逻辑与排名波动的关联

1. 梯度设计的底层原则:对冲波动风险

“冲稳保”分层逻辑:通过将志愿分为冲刺、稳妥、保底三个层次,分散因排名波动导致的滑档或高分低就风险。例如,高分段考生可设置15%的冲刺志愿,中分段考生则提高稳妥志愿比例至50%以上。保底志愿的幅度设定:保底院校需与考生位次拉开足够差距,如低分段考生保底幅度应达20%以上(如考生位次1万名,保底选择1.2万名后的院校)。2. 数据驱动的梯度调整

参考近3年录取数据:分析目标院校专业组的历史位次波动范围,避免依赖单一年份数据。例如,某院校近3年录取位次在8000-10000名间波动,考生位次若为9000名,可将其纳入“冲”或“稳”的范畴。动态匹配选科与政策:新高考“院校专业组”模式下,需结合选科要求筛选可填报的志愿,避免因选科不符导致无效填报。三、不同投档规则下的梯度设计差异

1. 平行志愿的“一次投档”风险

“分数优先,遵循志愿”原则:考生需在志愿顺序中优先放置更可能被录取的院校专业组,而非单纯按喜好排序。例如,若某考生将高风险院校放在首位,一旦被提档但退档,后续志愿将全部失效。服从调剂的必要性:为避免退档,保底志愿应尽量勾选“服从调剂”,尤其是中低分段考生。2. 顺序志愿的“志愿优先”特性

第一志愿的核心地位:在梯度志愿模式下,第一志愿的匹配度至关重要,第二志愿通常仅作为补充。例如,某考生若将某高校作为第二志愿,即使分数高于该校录取线,也可能因一志愿已满额而失去机会。四、实战建议:基于波动规律的梯度优化

1. 分阶段策略制定

高分段(前10%):以冲刺名校为主,但需预留10%-20%的保底志愿应对极端波动(如某985院校因扩招导致位次骤降)。中低分段:以“稳保结合”为主,优先选择省内院校或冷门专业组,降低退档风险。2. 工具与数据的辅助应用

利用志愿填报系统:如广东省“志愿填报辅助系统”可提供历年录取位次、专业分数线等数据,帮生量化梯度分差。模拟填报与动态调整:通过模拟不同梯度组合的录取概率,验证方案的合理性。高考排名波动与志愿梯度设计的核心关联在于:通过科学分层对冲不确定性,同时结合历史数据与政策变化动态优化策略。考生需平衡“冲高”的机遇与“保底”的稳健,尤其需重视中低分段的波动风险。最终目标是实现录取结果与个人能力、兴趣的最优匹配。

推荐文章

兴趣导向与就业需求在高考专业选择中如何平衡

2025-07-14如何通过官方渠道预约高考志愿填报一对一专业咨询

2025-04-12斯坦福大学AI工具在高考作文写作中的实战应用指南

2025-05-06人力资源管理专业的热门职位是什么

2025-01-01高考报名学历信息填写常见问题汇总

2025-07-03澳洲八大名校哪些专业适合高考高分考生

2025-04-16高考志愿确认环节家长陪同的必要性

2025-04-24经济管理类专业就业前景与高考志愿选择的匹配策略

2025-05-06高中选课如何避免未来高考调剂风险

2025-06-04如何根据分数线变化调整美术高考备考策略专家建议一览

2025-08-24