高考文学类文本的评析需要从情感表达与形式创新的双重维度切入,既要关注文本的情感内涵与共鸣力,也要分析其艺术手法的突破性。以下是结合近年高考命题趋势与教学策略的综合评析框架:

一、情感表达的价值评析

1. 情感深度与主题关联性

通过文本细读捕捉情感关键词(如“思念”“批判”等)和象征意象(如《背影》中的“背影”象征父子隔阂),分析情感如何服务于主题。例如,鲁迅《孔乙己》通过“凄凉”等词汇与酒客冷漠的对比,深化对社会现实的批判。结合创作背景(如朱自清与父亲的关系)解读情感的真实性,避免脱离语境的空泛分析。2. 情感共鸣与审美体验

判断情感是否具有普遍性,能否引发读者共情。如《荷塘月色》通过“宁静”“优美”的意境,传递对现实不满的隐晦情感,需结合时代背景挖掘其深层意蕴。评价情感表达的层次性,例如《秋夜》以“孤寂”为表层情感,实则隐含对生命意义的哲思。3. 情感与价值观导向

高考文本常紧扣“立德树人”,如2023年新高考Ⅰ卷《给儿子》呼吁青年回归乡村,情感表达需符合社会主义核心价值观,传递家国情怀或人文关怀。二、形式创新的价值评析

1. 叙事结构与视角突破

分析文本是否打破传统线性叙事,采用双线结构(如《药》的明暗线交织)、意识流(如《墙上的斑点》)或蒙太奇手法,增强文本张力。关注叙事视角的转换,如儿童视角(《孔乙己》)或动物视角,赋予文本陌生化效果。2. 语言风格的实验性

评价语言是否突破常规,如诗化语言(《荷塘月色》)、方言运用或碎片化表达,增强文本的艺术感染力。结合修辞手法(如反讽、隐喻)分析其创新性,例如《孔乙己》中“笑声”反衬悲剧,形成情感张力。3. 文体融合与跨界表达

观察文本是否融合多种文体特征,如散文化小说(《故都的秋》)或戏剧化对白,拓展文学表达的边界。现代文本可能引入非文学元素(如书信体、新闻报道),如《出师表》通过公文形式表达个人忠诚,需解读其形式与内容的契合度。三、情感与形式的互动关系

1. 形式服务于情感表达

如《背影》通过“渐行渐远”的重复描写与结构上的时空跳跃,强化思念的绵长。欧·亨利式结尾(突转)在《最后一片常青藤叶》中,以结构创新烘托人性光辉,使情感更具冲击力。2. 创新形式拓展情感维度

延迟叙事(如《牲畜林》)通过情节的反复延宕,深化对战争荒诞性的反思。多视角叙事(如《呼啸山庄》)打破单一情感视角,呈现复杂人性。四、高考命题导向与备考策略

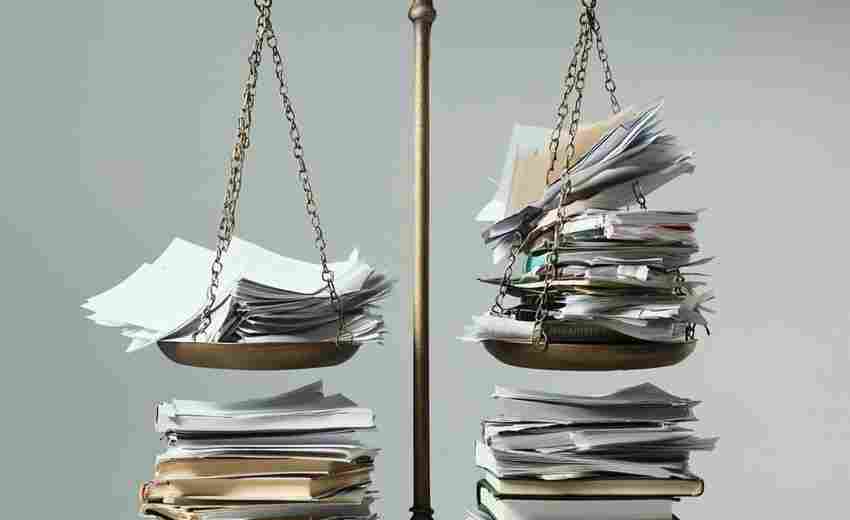

1. 命题趋势:近年高考强调“因文命题”,弱化模板化答题,更关注文本的独特性。例如2023年试题要求分析“情感象征”而非单纯技巧罗列。

2. 答题策略:

情感分析需结合文本细节与宏观主题,避免脱离语境概括。形式创新评析需指出其对主题的贡献,例如双线结构如何增强主题的对比性。3. 备考建议:

强化文本细读能力,关注情感关键词与结构特征。练习跨文本比较,如对比《孔乙己》与《祝福》的情感表达差异,培养多维分析能力。高考文学类文本的评析需以情感为核心,以形式为骨架,关注二者的有机统一。考生应摒弃套路化思维,通过深入文本肌理,挖掘情感表达的深度与形式创新的独特性,同时结合命题导向调整备考策略,才能在高考中实现高分突破。

推荐文章

太原科技大学的工业设计专业有哪些实践机会

2024-12-14低分学生如何进行学术研究

2025-01-22高考失利者考研复试需重点准备的学术证明

2025-03-19心理咨询师需要什么样的专业背景

2024-10-26过度放松与过度紧张之间的调节策略

2025-04-23陕西省哪些大学机械工程专业实力强高考志愿填报指南

2025-04-19写作中的修辞手法有哪些

2024-12-03志愿修改后如何避免陷入过度自责与迷茫

2025-05-24教育学专业的主要就业领域是什么

2024-11-11社会工作案例分析方法在高考综合实践题中的应用

2025-03-18