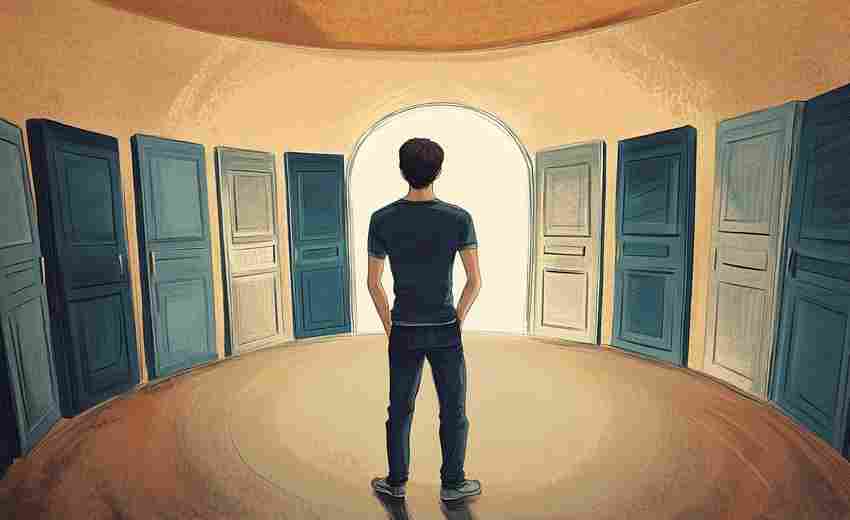

高考服从调剂后,学生完全有机会通过转专业调整方向。但具体能否成功取决于高校政策、个人条件和转专业流程。以下是综合多个高校政策后的关键信息

一、转专业可行性及政策趋势

1. 普遍可行性

绝大多数高校允许转专业,但需符合特定条件。例如,上海交通大学、吉林大学、武汉大学等已放宽政策,允许学生多次申请转专业。海南大学甚至提供7次转专业机会,而郑州大学则允许学生填报18个转专业志愿。

2. 政策类型

零门槛:部分高校(如中国科学技术大学)仅需学生申请,无成绩或名额限制。低门槛:要求成绩排名前30%-50%(如华南理工大学要求无挂科)。高门槛:需通过笔试/面试且竞争激烈(如兰州大学仅接收5%-10%名额)。特殊限制:部分专业(如艺术类、中外合作办学)可能限制跨类别转专业。二、转专业基本条件

1. 成绩要求

多数高校要求大一学年成绩排名前10%-30%,且无挂科记录。例如,重庆交通大学要求平均学分绩点≥2.5,高数≥75分。部分学校(如武汉大学)不限制转出,但转入需通过考核。2. 时间限制

通常在大一或大二申请,如中山大学允许一至四年级申请,但每人仅一次机会。转专业成功后需补修新专业课程,可能导致延迟毕业。3. 其他要求

无违纪记录,身体条件符合新专业要求。部分专业需选考科目匹配(如理工类转专业需高考选考物理)。三、转专业流程(以典型高校为例)

1. 申请阶段

学生通过教务系统提交申请,并附成绩单、获奖证明等材料。部分高校需家长签字同意(如中山大学)。2. 考核阶段

笔试:考察目标专业基础知识(如文学评论写作、高数等)。面试:评估兴趣、特长和学习潜力(如吉林大学综合测评占30%)。部分高校(如中国石油大学)仅面试无笔试。3. 录取与公示

学院根据成绩和考核结果确定名单并公示,公示期通常3天。学生可申诉异议,但最终结果以学校审批为准。四、注意事项与替代方案

1. 风险与挑战

名额有限:热门专业(如计算机、金融)竞争激烈,成功率较低。课程压力:需补修学分,可能影响主修成绩。政策差异:部分高校(如国防生、强基计划)明确禁止转专业。2. 替代调整方向

辅修双学位:可同时学习两个专业,但需兼顾课程压力。跨专业考研:需提前规划,部分专业需补修本科课程。校内资源:蹭课、旁听或参与科研项目,提升目标领域能力。3. 提前准备

入学后及时查阅《学生手册》或教务处官网,了解转专业细则。咨询辅导员、学长学姐,评估自身与目标专业的匹配度。五、高校转专业政策示例

1. 上海交通大学:大一至大三均可申请,校本部与医学院可互转。

2. 武汉大学:2024级起院内专业自由转,跨学院不限。

3. 重庆大学:双向选择,学院综合考核后择优录取。

4. 中山大学:接收名额提升至30%,成功率约60%。

5. 海南大学:完全学分制,取消专业限制,满足课程要求即可转。

总结建议

1. 优先服从调剂:确保录取后再争取转专业机会,避免退档风险。

2. 大一保持高绩点:成绩是转专业的核心门槛。

3. 多路径规划:若转专业未果,辅修、考研或自学均可调整方向。

4. 主动获取信息:关注学校官网通知,提前准备考核内容。

如需具体高校政策,可登录该校教务处官网或咨询招生办。

推荐文章

录取结果查询高峰期系统卡顿的应对技巧

2025-04-18高考分数线与学生心理健康的关系

2024-12-22新高考选科策略深度访谈实录解析

2025-09-19商科类专业的职业发展方向

2024-12-13高考后如何利用暑期预习会计专业核心课程

2025-07-29数据分析在商业决策中的作用是什么

2025-02-22企业并购的主要考虑因素有哪些

2024-12-23新兴行业崛起背景下哪些单招专业更具潜力

2025-08-07如何评估自己的美术高考分数

2025-02-24高考志愿填报:旅游管理专业学科方向详解

2025-05-04