高考生结合家庭经济条件制定专业备选方案时,需综合考虑专业成本、就业前景、家庭资源等因素。以下为具体建议,供参考:

一、评估家庭经济条件

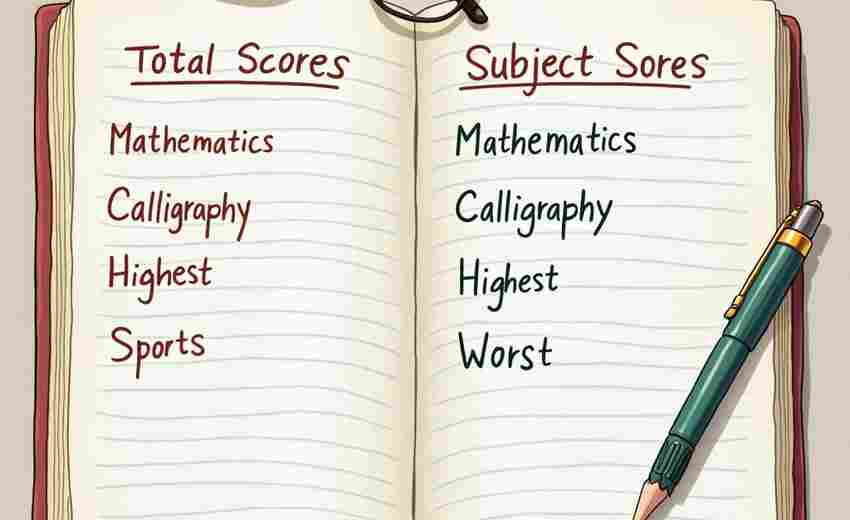

1. 学费与培养成本

高成本专业需谨慎:如医学(需长期学习)、艺术类(材料费用高)、中外合作办学(学费高昂)等,需结合家庭承受能力选择。例如,医学专业通常需要5-8年的学习周期,且需投入大量时间和资金。优先选择低学费、高回报专业:如计算机类、电子信息类、工科类专业,学费相对较低且就业薪资较高。2. 就业回报周期

家庭经济压力大的学生可优先选择毕业后能快速就业的专业,如计算机科学与技术、软件工程等,避免需要长期深造才能就业的专业(如基础学科研究)。二、专业选择策略

推荐方向

1. 技术性强、就业稳定的专业

计算机类:如软件工程、信息安全,就业面广,薪资较高,且可通过技能快速变现。电子信息类:如电子科学与技术、集成电路,符合国家战略需求,就业需求大。工科类:如电气工程、机械工程,就业方向明确,适合普通家庭学生。2. 定向培养或类专业

军校、公费师范生、定向医学生等,免除学费并提供就业保障,适合经济条件有限但追求稳定的学生。3. 应用型专业

会计、财务管理等商科专业,虽需考证(如CPA),但就业门槛相对灵活,适合家庭资源较少但学习能力强的学生。需谨慎选择的专业

金融、经济类:依赖家庭资源和圈层,普通家庭学生可能面临就业竞争压力。管理类(如工商管理):缺乏实践经验和家庭背景支持时,就业竞争力较弱。艺术、设计类:高成本且就业市场门槛高,需慎重评估。三、结合家庭资源与个人兴趣

1. 利用家庭资源优势

若家庭成员在特定行业(如电力、建筑)有资源,可优先选择相关专业(如电气工程、土木工程),借助行业人脉提升就业机会。2. 兴趣与就业的平衡

通过职业测评工具(如霍兰德职业兴趣测试、MBTI)明确兴趣方向,结合市场需求选择折中方案。例如,喜欢文学但担心就业,可考虑汉语言文学(考公优势)或网络与新媒体(结合兴趣与新兴行业)。四、备选方案制定步骤

1. 信息收集

参考教育部学科评估结果,选择专业实力强的院校。关注就业报告和行业趋势,如新能源、人工智能等新兴领域。2. 梯度填报

冲刺档:结合兴趣选择高潜力专业(如数据科学);稳妥档:技术型专业(如自动化、电子信息);保底档:定向培养或稳定就业专业(如师范、护理)。3. 经济支持规划

申请奖学金、助学贷款,或选择提供勤工俭学机会的院校。五、注意事项

避免“望文生义”:如“生物医学工程”属工科而非医学,需深入了解专业内涵。关注政策支持:如国家专项计划、地方专项计划,降低竞争压力。动态调整:根据录取结果和家庭情况变化,灵活调整备选方案。普通家庭考生应优先选择“高性价比”专业,结合技术门槛高、就业稳定的方向,同时利用政策支持和职业测评工具平衡兴趣与生存需求。最终目标是实现“低成本投入、高职业回报”的学业规划。

推荐文章

本科二批能否参加暑期实习

2025-01-03自动化专业的应用领域有哪些

2024-12-25高考成绩与目标国家大学排名的匹配度分析

2025-04-19外语专业的就业方向

2025-02-14高考英语听力材料的特点是什么

2024-11-22高考三卷-高考三卷和二卷哪个难

2024-01-07学习建筑工程技术的前景如何

2024-11-29高考志愿填报是否有免费咨询服务

2025-02-06信息学大数据分析如何优化高考生图书馆资源使用

2025-04-11非京籍家庭必看:国际学校与本地高考资源如何平衡

2025-06-30