高考生若希望通过社会实践积累建筑学所需的观察能力,可以从以下多维度入手,结合实践与理论学习,逐步培养专业视角和敏锐度:

一、实地考察与建筑环境观察

1. 参观经典建筑与历史遗迹

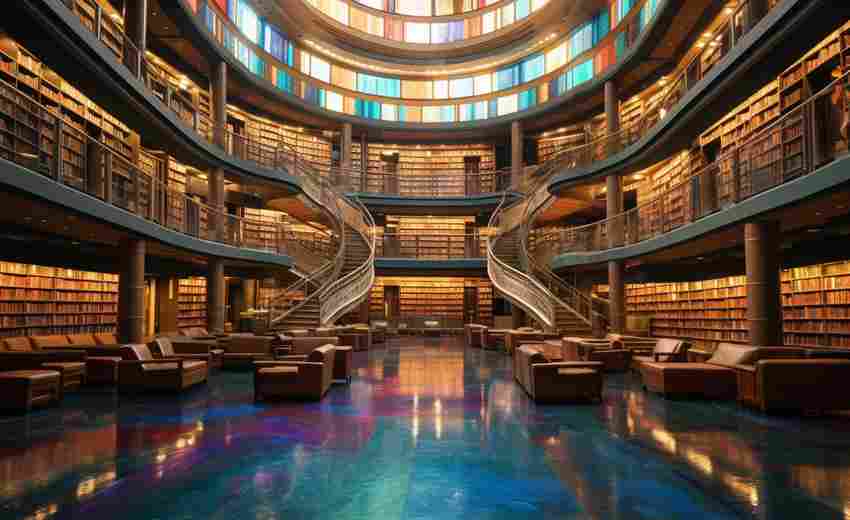

通过实地走访不同风格的建筑(如古建筑、现代地标、工业遗址等),观察其空间布局、材料运用、功能划分及与环境的互动。例如,分析福州三中宋同学通过参与建筑学项目积累对空间美学的理解。记录建筑细节(如立面处理、结构节点)并绘制速写,提升对形态和比例的敏感度。

2. 参与城市调研与社区分析

选择城市中的典型区域(如老城区、商业中心),研究其规划逻辑和居民活动轨迹。例如,北京大学社会学系的实践项目中,学生通过绘制城中村地图和访谈居民,理解建筑与社会的动态关系。可尝试制作简易的调研报告,总结空间使用中的优缺点。

二、实践项目中的技能训练

1. 工地实习与施工流程观察

申请到建筑工地或设计院实习,了解从图纸到实物的转化过程。观察施工工艺(如混凝土浇筑、钢结构安装)并记录问题,如材料选择对建筑性能的影响。部分高校如吉林建筑大学通过“课题制”教学,将实际工程引入课堂,强化学生对建造过程的认知。

2. 参与小型设计与改造项目

尝试参与社区微更新或旧建筑改造(如学校活动室设计、乡村公共空间优化),通过测量、方案设计及用户需求调研,培养从问题发现到解决方案的完整观察链条。例如,福州格致中学王同学通过3段科研项目积累了对功能与形式的平衡能力。

三、跨学科学习与工具应用

1. 学习基础绘图与数字化工具

掌握AutoCAD、SketchUp等软件,将实地观察转化为数字模型,分析空间关系。通过手绘训练(如透视、剖面图)深化对建筑三维形态的理解。部分高校提倡BIM技术应用,将设计与施工结合,提升综合观察能力。

2. 融合人文与科技视角

阅读建筑史、环境心理学等书籍,理解建筑与文化、社会的关系。例如,关注建筑师的社会责任感(如无障碍设计、生态保护),通过志愿服务观察特殊人群的空间需求。参与跨学科活动(如城市规划讲座、艺术展览),拓宽观察维度。

四、系统性记录与反思

1. 建立观察日志与案例库

定期整理调研照片、笔记和草图,分类标注关键观察点(如采光策略、流线设计)。参考北京大学建筑学社会实践报告的框架,撰写分析性总结,从功能、美学、技术多角度评述。

2. 参与学术交流与竞赛

加入建筑类社团或线上社群,分享观察成果并获取反馈。参与“挑战杯”等创新竞赛,将观察转化为设计方案。例如,吉林建筑大学通过学科竞赛和创新创业项目,培养学生的问题发现与解决能力。

五、推荐资源与行动路径

通过以上实践,高考生不仅能积累建筑学所需的观察能力,还能为未来专业学习打下扎实基础,形成从现象到本质的思维习惯。

推荐文章

如何看待分数线与学生能力的关系

2025-01-03高考填报志愿、如何填报高考志愿及学校

2024-02-19各省春季高考志愿填报规则与录取批次有何差异

2025-03-11报考军事院校需额外参加哪些专项体检

2025-03-31影视道具设计高考职业规划需具备哪些基础素质

2025-03-17高考议论文的对照式写作模板如何快速掌握

2025-07-06高考生如何评估自己是否适合影视摄影与制作专业的课程内容

2025-05-01高考书法的实用性如何

2025-01-12高考志愿填报是否应参考研究生就业趋势

2025-06-22高考冲刺阶段如何科学安排作息时间管理策略助你高效备考

2025-05-23