高考科目选定后,动态调整学习策略是提升备考效率的关键。以下是基于不同阶段和需求的具体调整建议,结合多维度信息整理而成:

一、定期评估与目标调整

1. 学科能力诊断

每月进行一次学科自测或模拟考试,分析各科得分率、知识盲点和题型薄弱项,明确提分优先级。例如,若数学函数题失分率高,则需专项突破,而非泛泛复习。参考网页1建议,利用知识体系图(如思维导图)梳理知识点,标注已掌握和待强化部分,优先解决高频考点。2. 目标动态优化

根据阶段性成绩调整目标,如从“提升总分”细化到“物理选择题正确率提高20%”。若某科目长期无法突破(如地理成绩停滞),可参考网页26案例,考虑调整选科组合(如替换为生物)。关注目标院校的录取要求,若发现选科组合与理想专业不匹配(如医学类专业需化学/生物),及时咨询老师或调整学习侧重点。二、时间分配与效率优化

1. 科目优先级排序

优势科目:保持常规训练,但减少重复性练习,转向拔高题型(如数学压轴题)和综合应用。薄弱科目:增加专项训练时间,结合网页37建议,每天固定1小时攻克薄弱模块(如英语完形填空),并整理错题本。2. 分阶段调整策略

基础阶段(1-3月):回归教材,强化基础概念,如语文文言文实词、数学公式推导。强化阶段(4-5月):以真题为主,分析命题规律,如历史大题常考“原因-过程-影响”逻辑链。冲刺阶段(6月):限时模拟考试,适应高考节奏,重点复盘易错题型,减少非智力失分。三、学科学习策略调整

1. 理科(物理/化学/生物)

物理:注重模型归纳(如斜面模型、电磁复合场),通过专题训练强化解题思路。化学:整理实验题操作步骤和现象,结合真题总结高频考点(如氧化还原反应、化学平衡)。生物:强化遗传题计算和生态学概念辨析,利用图表记忆法掌握细胞分裂过程。2. 文科(历史/政治/地理)

历史:按时间轴梳理事件,对比中外历史关联(如工业革命与洋务运动)。政治:关注时政热点,结合“经济-政治-文化-社会”框架分析大题,背诵答题模板。地理:强化读图能力,总结常见题型(如气候成因、区位分析),利用等级赋分规则提升排名。3. 语数外核心科目

语文:积累作文素材(如《》评论),强化审题和结构逻辑。数学:分题型突破,基础题保正确率(如集合、复数),压轴题掌握通用解法(如导数分类讨论)。英语:每日听力训练,背诵高频词汇和作文模板,利用碎片时间阅读外刊。四、未选科目的平衡策略

1. 学业水平测试要求

未选科目需达到合格水平,避免补考占用复习时间。建议每周安排2-3小时复习基础知识点,如地理经纬度计算、政治经济学概念。部分重点院校(如985/211)可能参考学业水平成绩,需提前了解目标院校要求。2. 跨学科知识融合

例如,生物与化学的交叉知识点(如酶的作用机制)可作为复习重点,提升综合应用能力。五、心理调适与资源整合

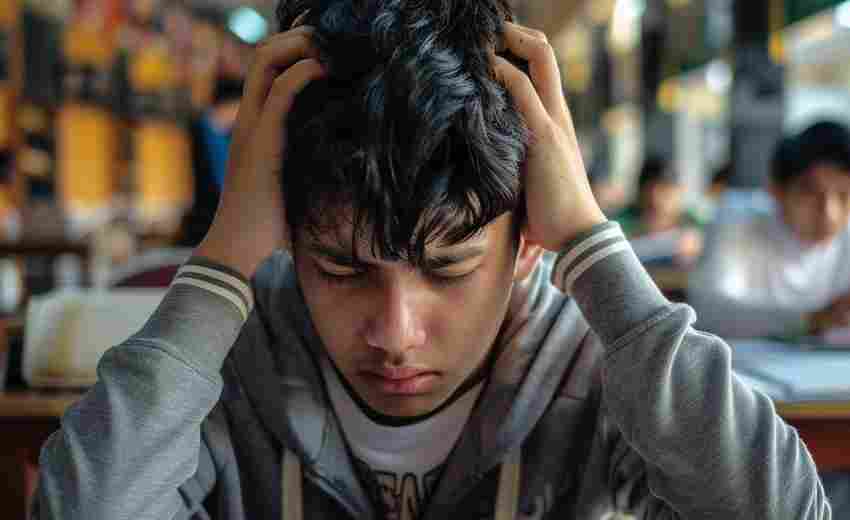

1. 心态管理

避免过度焦虑,通过运动(如每天跑步)、冥想等方式释放压力。参考网页17建议,保持“平常心”,将考试视为“填答题卡的游戏”,专注过程而非结果。2. 外部资源利用

寻求老师帮助:定期与学科老师沟通,获取个性化学习建议。组建学习小组:与同学互批试卷、讨论难题,拓宽解题思路。利用网络资源:如在线课程补充薄弱知识点,但需避免信息过载。总结

动态调整学习策略的核心在于“灵活性与针对性”。通过定期评估、分阶段规划、学科专项突破及资源整合,可最大限度提升备考效率。需注意劳逸结合,保持身体和心理的最佳状态,正如网页37强调的“自信与坚持是成功的基石”。

推荐文章

家长应避免哪些区域分数线认知误区

2025-05-06辽宁科技大学法学专业就业满意度为何较高

2025-03-23实习经历对高考综合评价录取的影响有多大

2025-08-17口腔医学专业优势解析:高薪职业是否适合你

2025-08-07高考数学函数与导数综合应用高频题型解析

2025-05-08参加职业规划活动的意义是什么

2025-01-07硬件工程师需要掌握哪些知识

2025-02-06体育高考对考生身体素质的具体要求有哪些

2025-07-03建筑学专业的课程与职业规划

2025-01-10从高考视角看文艺复兴艺术革新对现代艺术多元发展的奠基意义

2025-09-10