高考选专业是职业规划的重要起点,而近年来学科调整与教育政策改革对职业选择的影响日益显著。以下从学科调整的核心方向、对职业规划的影响及应对策略三个层面进行深度解析:

一、学科调整的核心方向与政策背景

1. 国家战略导向

教育部明确提出,学科专业设置需围绕科技发展与国家战略需求,重点布局新工科(如人工智能、未来机器人)、新医科(如生物医学工程)、新农科(如生态修复学)等交叉学科。例如,东南大学新增的“未来机器人”专业融合机械工程、控制科学等多学科,直接对接智能制造领域需求。

2. 专业动态优化

到2025年,高校将调整约20%的学科专业布点,淘汰不适应社会发展的传统专业(如部分公共管理类),增设适应新技术、新产业的专业(如碳中和、数据科学)。

3. 选科模式变革

“3+1+2”模式下,物理+化学成为理工科专业的主流组合,覆盖约70%以上的理工类专业(如计算机、临床医学),而历史+政治的组合则更偏向文科领域(如法学、教育学)。

二、学科调整对职业规划的五大影响

1. 选科前置化倒逼职业早期规划

新高考要求学生高一阶段选科,直接影响大学专业选择范围。例如,未选物理+化学的学生无法报考多数工科专业,而选历史+政治则可能限制其进入金融、管理等需数学能力的领域。

2. 专业覆盖与就业市场错配风险

部分传统专业(如土木工程、基础会计)因行业饱和或技术替代面临就业压力,而新兴专业(如人工智能、生物医药)需求激增。例如,智能财务系统导致传统会计岗位减少,高端财务分析师需求上升。

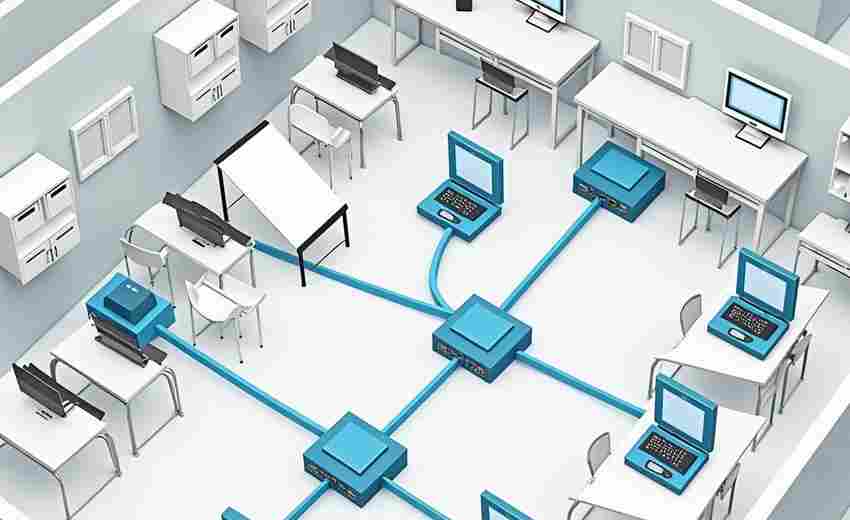

3. 交叉学科兴起拓宽职业路径

学科融合趋势下,复合型人才更受青睐。例如,“生物+信息”背景可进入基因工程领域,“金融+数据科学”组合在量化分析岗位更具竞争力。

4. 综合素质评价改变竞争维度

高校录取逐步弱化“唯分数论”,强调学科竞赛、社会实践等综合素质。例如,清华大学自主招生参考研究性学习经历,医学类专业重视生物竞赛成绩。

5. 文科生机遇与挑战并存

2025年选科政策调整后,部分医学类专业(如中医学、康复学)对文科生开放,但需注意专业课程难度与职业资质要求(如中医执业资格)。

三、职业规划的应对策略

1. 强化自我认知与兴趣匹配

2. 动态追踪学科与行业趋势

3. 构建“学科+技能”复合竞争力

4. 利用政策红利与资源支持

学科调整既是挑战也是机遇,职业规划需从“被动适应”转向“主动布局”。通过早期自我探索、动态追踪政策与行业变化、构建复合能力,学生可有效应对学科调整带来的职业路径变迁,在快速变革的时代抢占先机。

推荐文章

如何判断一个专业的实力和声誉

2024-11-28如何获取往年录取分数线

2025-02-10被调剂到冷门专业如何重拾学习动力

2025-07-28环境科学的职业发展路径

2025-03-02社会考生高考体检安排是否与在校生一致

2025-08-30视力检查的重要性是什么

2025-03-03从就业大数据看高考热门专业:哪些行业需求旺盛

2025-03-17高考志愿填报:化学工程与工艺课程难度与学习内容详解

2025-05-02知识在左,实践在右——高考综合素质的平衡

2025-04-01高考后报考温州大学历史学专业,大学课程难度如何

2025-07-29