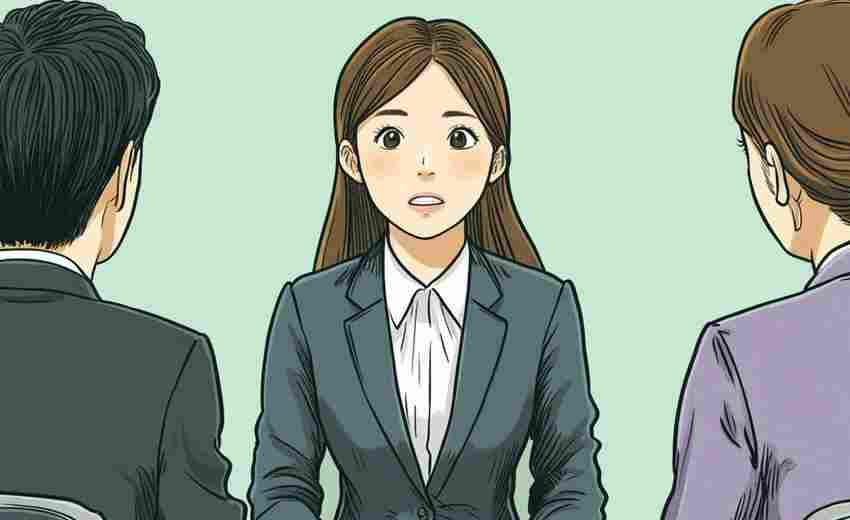

高考面试作为综合评价录取的重要组成部分,其核心作用在于突破传统“唯分数论”的局限,通过多维度的互动考察,评估学生的综合素质与潜力。以下从评估维度、作用机制及实际影响三个层面进行解析:

一、评估维度:面试如何量化综合素质?

1. 认知能力与思维品质

面试通过开放式问题(如社会热点分析、专业相关议题)考察学生的逻辑思维、批判性思考及创新意识。例如,复旦大学采用五轮一对一面试,分别由不同学科背景的专家评估学生的跨学科思维深度。中国计量大学则通过情境模拟题测试学生的应变能力和问题解决能力。

2. 价值观与社会责任感

思想品德、团队协作等非学术素质通过实际案例的讨论或角色扮演进行考察。如浙江警察学院在面试中设置“无领导小组讨论”,观察学生在协作中展现的领导力与同理心。强基计划高校还会结合考生综合素质档案中的志愿服务记录进行提问,验证其社会责任感。

3. 专业适配性与发展潜力

面试常围绕报考专业设计针对性问题,例如上海交通大学在“专业房”环节重点考察学生对学科前沿的理解及职业规划。部分高校(如东华大学)通过技术类作品展示或实验操作测试学生的实践能力。

4. 心理素质与沟通能力

通过压力面试或即兴演讲评估抗压能力与表达技巧。例如,上海财经大学的无领导小组讨论要求考生在30分钟内完成观点陈述与辩论,考察逻辑连贯性与情绪稳定性。

二、作用机制:面试如何补充传统评价?

1. 动态验证静态档案

综合素质档案中的研究性学习、社会实践等内容需通过面试进行真实性核查。如清华大学在强基计划面试中会对档案中的课题成果进行深度提问,防止材料造假。

2. 多维交叉评分体系

面试成绩通常由多个考官独立打分后综合计算。例如,复旦大学采用“线性映射折算”方法,将5位专家的排名转换为标准化分数,确保公平性。部分高校(如华中科技大学)将面试拆分为“学业基础能力”和“综合素质”两个评分模块,分别占比不同权重。

3. 差异化选拔导向

不同高校的面试设计反映其培养目标。例如,上海外国语大学采用全英文面试,侧重语言应用能力;浙江警察学院通过体能测试与心理评估结合,强化职业适应性。

三、实际影响:面试如何改变升学路径?

1. 升学机会的“双刃剑”效应

面试为综合素质突出但高考成绩稍逊的考生提供逆袭机会。例如,南京邮电大学在综合评价录取中,面试表现优异者可在同分情况下优先录取。但面试也存在一定主观性,部分考生可能因临场发挥失常错失机会。

2. 教育模式的倒逼改革

面试对创新能力、实践能力的重视推动中学教育从应试向素质转型。江苏省要求高中生必填研究性学习成果,并作为面试重点考察内容。浙江三位一体招生中,学考等级与面试挂钩,促使学生重视学科均衡发展。

3. 人才选拔的精准化

面试通过行为观察(如微表情、肢体语言)评估“隐性素质”。高分考生普遍具备自信表达、逻辑分层(如分点陈述“事前-事中-事后”结构)、个性化案例引用等特点。而低分者常因紧张卡顿、内容空洞(如套用模板无实际案例)被淘汰。

四、争议与优化方向

尽管面试增强了评价的全面性,但也面临公平性质疑。例如,农村考生可能因资源差异在才艺展示、课题研究等环节处于劣势。未来改革或需加强标准化评分工具(如结构化面试题库)、推进城乡面试辅导资源均衡,并通过AI辅助评估减少主观偏差。

综上,高考面试通过动态、多维的交互评估,成为连接学科知识与核心素养的关键桥梁,但其效能的充分发挥仍需制度设计与技术手段的持续优化。

推荐文章

现代教育制度发展趋势对高考改革有何影响

2025-03-25动画专业的学习内容包括什么

2025-02-10往年高考;往年高考语文作文真题

2023-06-19高考志愿调剂是否影响奖学金申请

2025-01-07高考激励-高考前激励的语段

2024-02-10家庭价值观与孩子兴趣冲突时如何平衡专业选择

2025-05-06工程管理专业与土木工程专业区别

2025-01-27文化产业管理专业的课程设置是怎样的

2024-12-27大学专业的实践性与理论性的平衡

2025-01-18影视摄影与制作专业需要哪些基础知识

2024-12-18