相同分数在不同省份导致录取结果差异的原因涉及多重复杂因素的综合作用,以下从政策、资源、经济、竞争等角度分析这一现象:

一、分省招生计划与名额分配

1. 招生名额的省际不均衡

高校(尤其是985/211等名校)在不同省份的招生计划存在显著差异。例如,北京、上海的高校对本省考生投放名额占比可达30%-65%,而河南、河北等省份因本地优质高校少,名额稀缺,导致相同分数在名额多的省份更容易被录取。

例:2023年上海交通大学在上海录取约1000名考生(上海考生5万),而在河南需理科前200名(考生超百万)才能录取。

2. 高校资源的地域集中性

经济发达地区(如北京、上海、江苏)集中了全国约40%的985高校,这些高校倾向于优先满足本地需求,进一步加剧了省际名额差距。

二、录取政策与考试模式差异

1. 自主命题与全国卷的分数不可比性

北京、天津等自主命题地区与其他使用全国卷的省份试题难度不同,直接导致分数无法横向比较。例如,北京自2002年起因与其他省份共用试卷引发争议后,改为自主命题以避免直接对比。

2. 志愿填报与批次合并政策

各省的志愿填报规则(如平行志愿、顺序志愿)和批次划分(如本科批次合并)影响录取结果。例如,2024年黑龙江、安徽等省合并本科一批和二批为本科批,增加了低分考生进入本科的机会。

三、经济与教育资源分配不均

1. 教育投入的省际差距

经济发达地区(如北京、上海)生均教育经费是欠发达地区的2-3倍,优质师资和教学设施提升学生整体成绩,使得分数线“水涨船高”。

数据:2023年上海本科上线率77.03%,青海仅42.69%。

2. 基础教育质量差异

偏远地区因师资匮乏、硬件不足,考生整体分数偏低,即使相同分数在发达省份可能仅达专科线,但在欠发达省份可能进入本科。

四、考生基数与竞争强度

1. 考生数量与录取率的反向关系

河南、广东等高考大省(考生超百万)因名额有限,竞争激烈,600分可能仅能进入普通一本;而西藏、青海等考生少的地区,相同分数可能进入985。

极端案例:2023年全国乙卷中,青海一本线330分,河南514分,相差184分。

2. 复读生比例与内卷程度

复读生占比高的省份(如河南、河北)推高分数线,加剧竞争。例如,河南985录取率仅1.1%,而北京达4.3%。

五、高校招生策略与地域偏好

1. “赚分”与“赚钱”的平衡

高校为吸引优质生源(“赚分”)和换取地方财政支持(“赚钱”),倾向在本地或邻近省份投放更多名额。例如,青海大学68%名额投放本省,以换取地方支持。

2. 地域认可度的影响

高校在本地认可度高,考生报考意愿强,形成“分数溢价”。例如,南开大学在天津录取线低于其在南方省份的分数线,因本地考生更认可其价值。

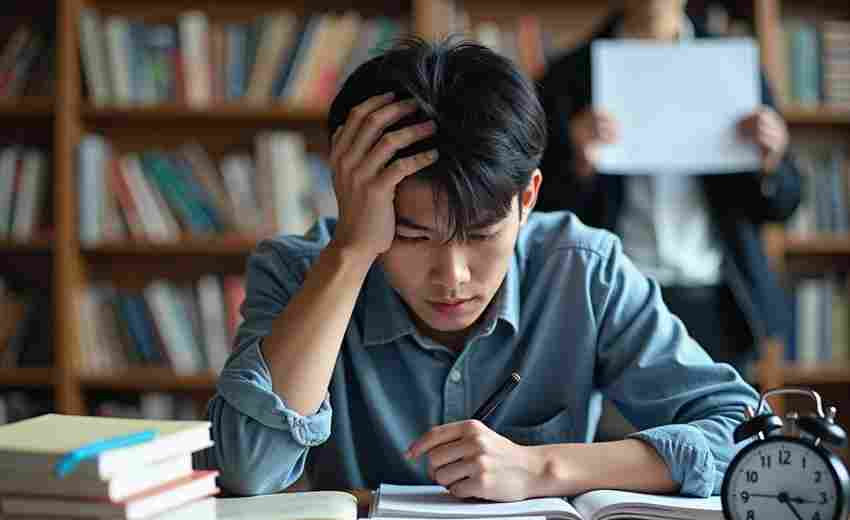

公平性与现实妥协

尽管政策试图通过专项计划(如国家专项、地方专项)弥补区域差距,但根本问题仍在于教育资源分配与人口基数的矛盾。对考生而言,分数排名比绝对分数更具参考价值,需结合本省历年录取数据制定策略。这一现象短期内难以彻底改变,但可通过跨省教育资源调配和政策优化逐步缓解。

推荐文章

化学专业与热门行业对接情况解析

2025-10-21舞蹈作品的创作流程是怎样的

2024-12-09艺考生录取率高的背后有哪些关键因素

2025-10-05商丘师范学院艺术类专业录取位次参考范围

2025-09-20专业+学校模式中如何精准匹配跨学科组合

2025-07-12高考志愿填报:临床医学专业的就业前景与学习挑战解析

2025-05-10计算机与电子信息工程:高分理科生的黄金赛道解析

2025-04-12高考后如何准备理科专业课程

2025-01-06职业体验类实习对高考生明确未来专业规划的意义

2025-04-13西藏大学哪些专业对高考选科有特定要求

2025-09-20