医学专业因其学科特性和职业要求,课程强度普遍高于普通专业。以下是医学课程的核心特点及高考生评估自身适应能力的关键维度:

一、医学课程强度的核心特点

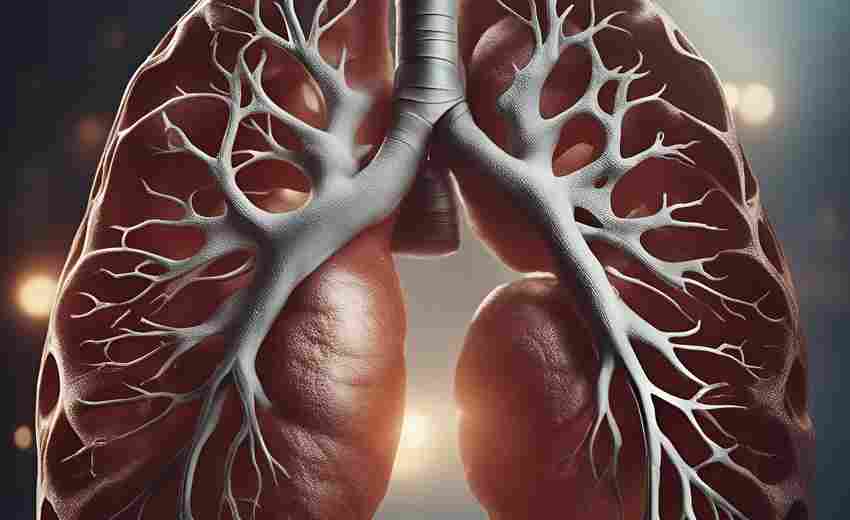

1. 学制长、课程密度高

医学专业学制通常为5年本科(如临床医学、口腔医学等),部分专业本硕博连读需要8-10年。课程设置涵盖基础医学(如解剖学、生理学、生物化学)、临床医学(如内科学、外科学)以及人文医学(如医学学)等,总学时普遍超过1700小时,且需完成20周以上的临床实习。

例如:临床医学本科需学习29门课程,包括人体解剖学、病理学、诊断学等,部分课程如神经解剖学、药理学等涉及大量记忆和实验操作。

2. 理论与实践深度结合

医学课程强调“从实验室到病床”的转化能力。基础阶段需掌握大量实验技能(如组织切片观察、动物实验),临床阶段需参与病例分析、手术模拟和医院轮岗,学习强度与压力逐级递增。

美国医学院学生每周需投入60-80小时学习,课程进度快且细节要求严苛,临床轮训期间还需兼顾病人护理与学术考核。

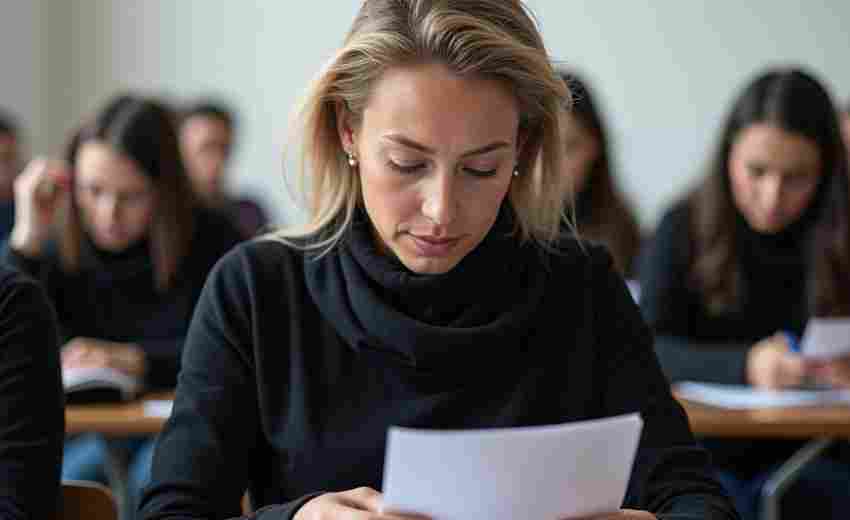

3. 考核体系严格

医学考试不仅包含笔试(如选择题、病例分析题),还需通过实践技能操作评估(如心肺复苏、影像诊断)和综合素质面试。执业医师资格考试通过率低,且不同专业需考取对应资格(如西医/中医执业资格)。

4. 持续学习与科研压力

医学本科毕业后,考研率高达60%-70%(尤其是临床医学),需继续攻读硕士或博士以提升就业竞争力。科研能力培养(如论文发表、课题参与)也是重要考核指标。

二、高考生如何评估自身适应能力?

1. 学习能力与毅力

建议:通过高中生物/化学竞赛、医学相关书籍(如《人体简史》)测试兴趣与耐力。

2. 抗压与情绪管理

医学课程内容密集,考试失利、临床实践中的挫败感常见。需具备较强的心理韧性,能承受长时间高压环境。

案例:部分医学生因课程难度中途转专业,或因临床轮训中的情感压力产生职业倦怠。

3. 兴趣与职业认同

医学专业需对生命科学有强烈兴趣,并认同医生职业的社会价值。若仅因“稳定”“高收入”选择医学,可能难以坚持。

建议:通过医院见习、医学纪录片(如《人间世》)了解真实工作场景。

4. 时间管理能力

医学课程要求高效利用碎片时间(如通勤时复习知识点),并平衡学习、实习与科研。自律性差或习惯拖延者可能难以适应。

高分学生经验:采用“费曼学习法”简化复杂知识,制定每日学习计划表。

5. 生理与心理条件

三、给高考生的建议

1. 理性选择专业方向

2. 提前体验医学学习模式

3. 评估长期发展规划

医学职业周期长,需接受“终身学习”模式。若计划本科就业,可选择医学技术类(如医学检验技术)等实践性较强的专业。

医学专业的学习强度与职业要求决定了其适合具备强烈学科兴趣、抗压能力和长期学习规划的学生。高考生需通过学科基础、心理素质、职业认同等多维度评估自身适应性,避免因盲目选择导致学业困难或职业倦怠。

推荐文章

非遗保护专业在高考中的发展前景与报考建议

2025-04-01高考报名是否需要网上支付

2024-12-05传媒专业的最新发展动态

2025-02-26高考填报时如何利用学科竞赛数据预测专业冷热

2025-07-01选专业时如何平衡兴趣与高薪就业前景

2025-04-20西安医学院临床医学课程难度大吗高考生如何提前准备

2025-03-23高考录取专业不理想时如何缓解心理落差

2025-06-02生物技术专业的研究重点是什么

2025-02-17如何进行高考体育考试前的热身

2025-02-14中考科学实验题的解题技巧有哪些

2024-11-15