各省高考录取率差异对分数线公平性的影响是一个涉及教育资源配置、政策设计和社会公平的复杂议题。以下从多个维度展开分析,结合历史背景与现行政策,探讨其公平性争议:

一、录取率差异的核心成因

1. 招生名额分配机制

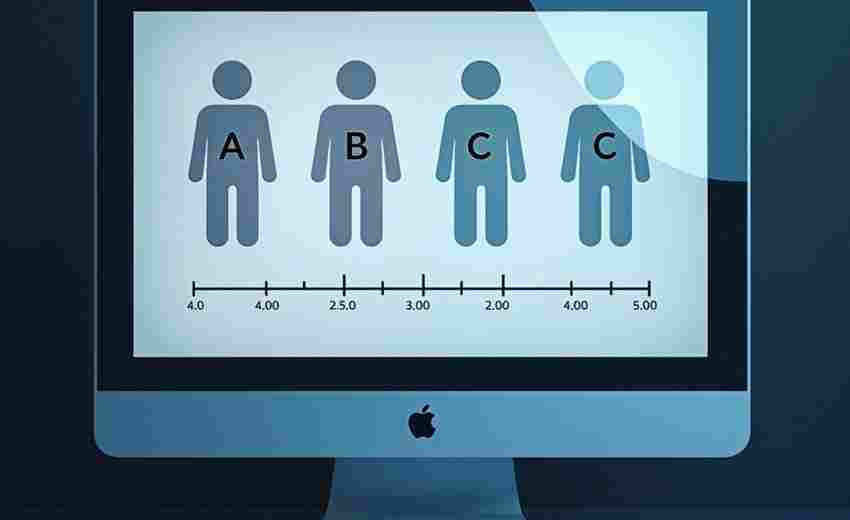

行政主导的招生计划分配:高校(尤其是部属重点高校)的招生名额由教育部统筹,存在明显的“属地倾斜”现象。例如,北京、上海的本地高校对本市考生投放更多名额,导致京津沪的211/985录取率显著高于其他省份(如北京是广西的4倍)。经济与财政因素:高校经费依赖地方财政,本地财政贡献大的地区通过政策博弈获得更多招生名额,形成“本地保护主义”。2. 考生基数与竞争烈度

人口大省(如河南、广东)考生数量庞大,但名校招生名额未按比例增加,导致“僧多粥少”的局面。例如,河南2023年考生130万,但一本录取率仅约10%,而北京考生仅5万,一本录取率超21%。3. 教育资源分配不均

发达地区集中优质师资、教学设施和课外资源,学生整体成绩较高,但部分省份(如江苏、浙江)虽教育水平领先,却因自主命题难度大导致分数线与录取率倒挂。二、对分数线公平性的争议焦点

1. “同分不同命”的显性矛盾

历史案例显示,同一试卷下,北京与山东的一本线差距曾达120分,引发“程序性不公”的质疑。当前分省命题虽规避了直接比较,但掩盖了名额分配的结构性问题。2. 区域公平与考试公平的博弈

支持区域公平:通过配额制向边远地区倾斜(如西藏、青海),旨在补偿教育基础薄弱地区的劣势,类似古代科举的“分省定额制”。反对过度补偿:对京津沪等发达地区的优待缺乏合理性,例如北京的外地名校录取率仍为全国平均的2-3倍,无法单纯用“本地高校多”解释。3. 政策调整的局限性

近年教育部推动“支援中西部协作计划”和“专项招生”,但效果有限。例如,2025年新规强调向中西部和考生大省倾斜,但实际招生名额调整幅度仍受地方利益制约。三、改革方向与争议解决方案

1. 优化名额分配机制

按适龄人口或考生基数动态调整名额,减少行政干预,例如京津沪属地招生比例应逐步降低至全国平均水平。2. 推进教育资源均衡化

加大财政转移支付,提升中西部基础教育质量,并通过在线教育共享发达地区资源,缩小区域成绩差异。3. 深化考试评价体系改革

探索“统一命题+分省评分”模式,平衡考试公平与区域差异;引入综合素质评价,减少“唯分数论”的单一导向。4. 强化监督与透明度

公开高校招生名额分配的计算公式及决策依据,建立第三方评估机制,避免暗箱操作。四、结论:公平性的动态平衡

高考录取率差异本质是教育公平与区域发展矛盾的缩影。短期内完全消除差异不现实,但需通过渐进式改革减少人为不公。例如,2025年教育部新政强调“区域协调”与“计划优化”,但成效需观察后续执行力度。未来改革需在考试公平、区域补偿和资源均衡间寻求动态平衡,避免陷入“越改革越固化”的困境。

推荐文章

山东高校法学专业如何通过模拟法庭课程提升高考生的实践能力

2025-08-09高考志愿填报后如何科学评估录取可能性

2025-04-28安徽高考专科录取控制分数线是多少

2025-05-03选择专业时,如何分析个人能力

2025-01-26高考报名需提交哪些材料

2024-12-17虚拟现实技术在高考难点突破中的实践路径

2025-04-04高考复读阶段如何正确看待成绩波动

2025-06-10国际关系专业的未来趋势是什么

2024-12-04升学率预测模型中的分数线权重解析

2025-08-10高考生选择电气工程专业需了解的实习实践机会及要求

2025-04-02