复读期间的心理压力对高考成绩的影响复杂且深远,既可能成为阻碍进步的负担,也可能转化为提升动力的催化剂。以下从压力影响机制及应对方法两方面进行探讨,结合多源信息综合分析:

一、心理压力对高考成绩的影响机制

1. 降低学习效率与专注力

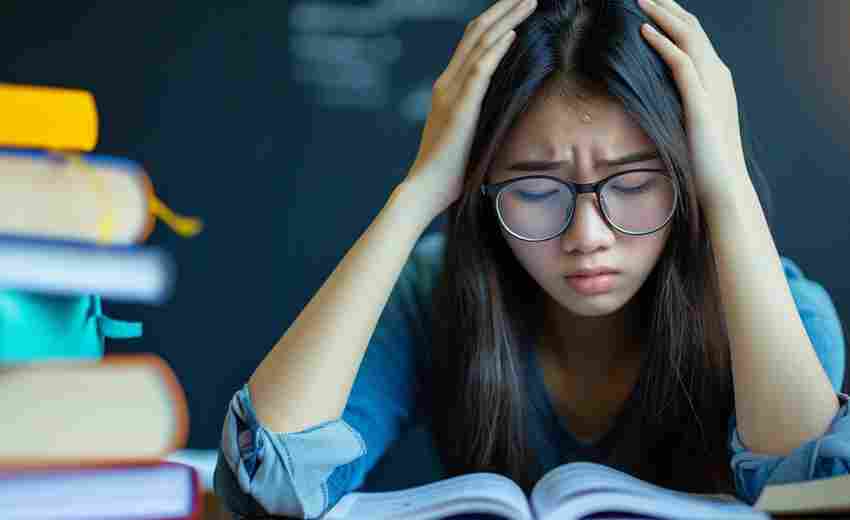

过高的压力会导致注意力分散、记忆力下降,甚至引发“眼高手低”现象(如忽视基础知识点,盲目追求难题)。部分学生因过度焦虑,陷入“无效刷题”的循环,缺乏系统性知识整合。

2. 引发身心失衡

长期压力可能导致失眠、食欲不振、免疫力下降等问题,直接影响身体状态。例如,部分复读生因作息混乱出现头晕、头痛等亚健康症状。心理上则表现为自卑、自我怀疑,甚至产生“破罐破摔”的消极心态。

3. 考试发挥失常

高压环境下,学生容易在考试中患得患失,如因担心成绩波动而过度紧张,导致原本掌握的知识点出现失误。典型案例显示,部分学生因模拟考失利陷入恶性循环,加剧自我否定。

二、有效应对心理压力的策略

(一)心理调适与认知重构

1. 接纳压力,重塑目标

2. 理性看待失败与考试

(二)行为管理与健康维护

1. 科学规划学习与生活

2. 建立支持系统

(三)环境优化与专业干预

1. 调整学习环境

2. 寻求专业帮助

三、案例启示与长期价值

复读不仅是成绩提升的过程,更是心理韧性培养的契机。例如,有学生通过复读提升“钝感力”,学会忽略外界评价;另一些学生则在压力管理中培养出“松弛感”,学会平衡努力与放松。这些能力对未来学业和职业发展具有深远意义。

应对复读心理压力的核心在于:正视压力的客观性,通过系统性策略将其转化为可控因素。结合目标管理、健康维护、社会支持等多维度干预,复读生可逐步建立稳定的心理状态,最终在高考中实现能力与心态的双重突破。若压力持续无法缓解,建议通过专业机构(如精华学校等)定制个性化解决方案。

推荐文章

高考分数线与专业前景的相关性如何

2024-12-03高考志愿填报中的院校专业排序是怎样的

2025-01-14选择双专业的优势与劣势是什么

2025-02-19财务管理专业的技能要求是什么

2025-03-03如何分析211大学的分数线数据

2025-02-13多个兴趣点如何进行权衡

2025-02-07不同院校学费差异如何影响高考志愿选择

2025-05-13社会实践经历在高校自主招生中的重要性

2025-05-13选择教育类专业的优势与劣势

2025-02-28文化产业管理的主要课程是什么

2025-02-03