电气工程专业的课程设置与高考数学能力之间存在较高的匹配度,但并非完全线性对应。以下从课程设置特点、数学能力要求、匹配度分析及应对策略等方面进行探讨:

一、课程设置特点与数学关联性

1. 基础数学课程

电气工程专业在本科阶段需学习高等数学、线性代数、概率论与数理统计、复变函数与积分变换等数学课程。这些课程是电路分析、电磁场理论、自动控制原理等专业核心课的基础,要求学生具备扎实的数学逻辑和计算能力。

2. 专业核心课中的数学工具应用

3. 实践与仿真中的数学建模

如MATLAB、Simulink仿真需编程实现数学模型,涉及数值分析和算法设计。

二、高考数学能力匹配度分析

1. 基础能力要求

2. 能力差距与挑战

3. 匹配度分层案例

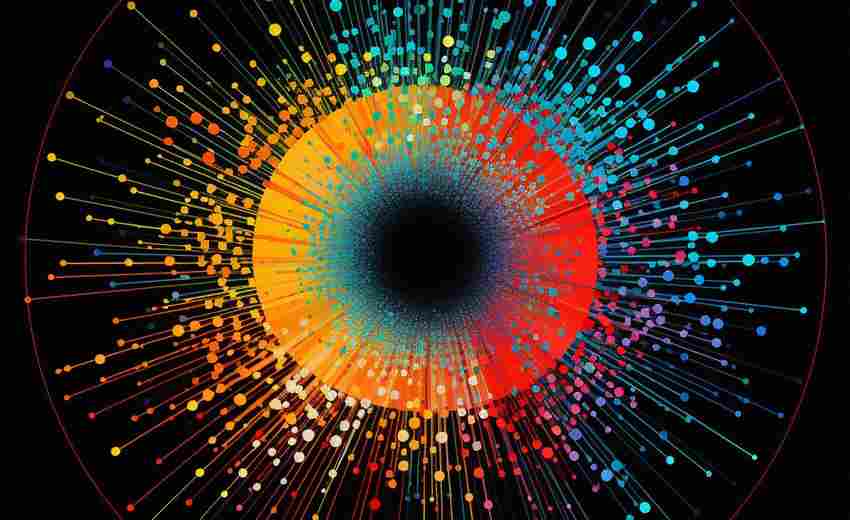

| 高考数学水平 | 适应课程难度 | 潜在挑战领域 |

|--|--|-|

| 120分以上(优秀) | 较强 | 电磁场理论、现代控制理论 |

| 90-120分(中等) | 一般 | 复变函数、电力系统暂态分析|

| 90分以下(薄弱) | 较大压力 | 数学建模类课程 |

三、应对策略与建议

1. 高考数学能力不足的补救措施

2. 课程学习优化路径

3. 教学改革建议

四、典型案例分析

电气工程专业的课程体系对数学能力要求较高,高考数学成绩可作为基础能力的重要参考指标,但非唯一决定因素。学生需在入学后主动强化数学应用能力,院校则需优化课程衔接设计,以提升不同数学基础学生的专业适配度。对于数学能力较弱但志在电气领域的学生,可通过针对性训练弥补短板。

推荐文章

高考志愿的调整流程是什么

2024-11-13镇江大学的化学专业实验室设施如何

2025-01-17高考资本结构决策题常见考点及解答技巧

2025-04-28高考志愿决策指南:学长经验咨询有哪些窍门

2025-07-03志愿填报中不服从调剂对位次风险的影响及应对措施

2025-12-21未完成现场确认的高考报名费如何处理

2025-06-10高考分数线历年波动趋势分析及影响因素解读

2025-08-26原子光谱分析题如何结合玻尔理论与量子力学模型进行解答

2025-07-29影视制作专业的必备技能是什么

2024-10-29中国古代经济政策与农耕文明的考点如何整合

2025-08-12