一、优先评估城市资源的战略价值

1. 就业与实习机会

大城市(如北上广深、杭州、成都等)汇聚了更多头部企业,提供丰富的实习和校招机会。例如,深圳大学学生可便捷进入腾讯、大疆等企业实习,而二三线城市此类资源有限。

2. 教育与文化资源

一线城市的高校往往拥有更优质的学术资源(如跨校课程联盟、讲座活动),例如武汉的“七校联盟”支持跨校辅修学位。

3. 人脉与校友网络

城市产业与高校专业的匹配度影响职业发展。例如,华东政法毕业生在上海律所就业更具优势,东北财经在东三省金融圈认可度高。

二、专业匹配度的考量与调整

1. 结合城市产业特点选专业

不同城市的优势产业差异显著,专业选择需与当地产业需求结合:

2. 专业灵活性与职业规划

三、平衡策略:分数与资源的动态匹配

1. 高分考生:优先选择名校(985/211),利用学校资源弥补城市不足,例如西北农林科技大学虽在杨凌,但农学实力顶尖。

2. 中低分考生:

3. 特殊路径:中外合办院校(如昆山杜克)适合追求国际化资源但分数未达顶尖名校的学生。

四、实操建议:分步骤决策

1. 明确目标:若职业规划清晰(如医生、律师),优先专业与对口城市;若方向未定,优先城市资源。

2. 数据筛选:

3. 动态调整:入学后通过实习、跨校课程等弥补城市或专业短板。例如,在小城市学计算机可通过线上项目积累经验。

城市与专业的平衡需根据个人职业规划、分数段、家庭资源等灵活调整。核心逻辑是:以职业目标为导向,优先城市资源;以专业特长为锚点,匹配产业需求。例如,未来想进入互联网行业,即使分数仅能报考杭州的二本院校,其区位优势可能优于中西部普通一本。

推荐文章

北京的传媒专业哪些学校更具优势

2025-02-22高考报名信息线上修改后如何获取重新打印的登记表

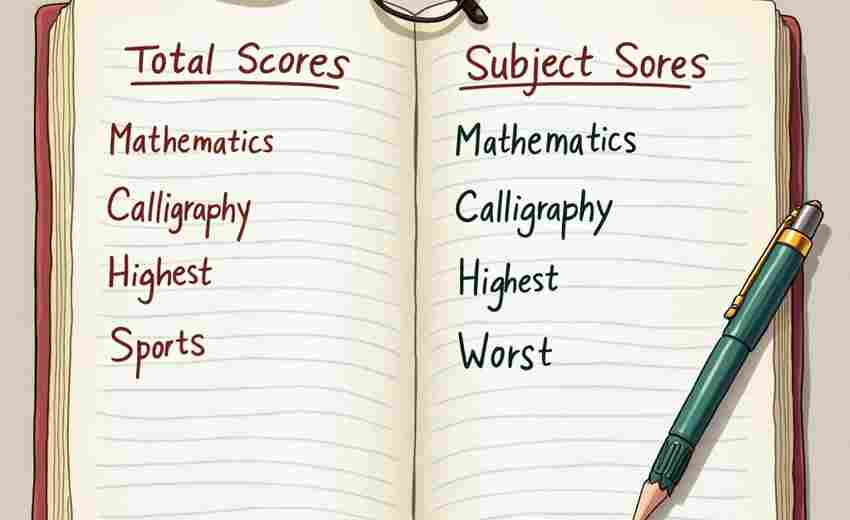

2025-08-07高考成绩位次对比:如何利用省排名定位真实水平

2025-07-23被调剂到冷门专业,高考生如何应对职业选择

2025-11-07植物保护专业毕业生在农林类岗位的竞争优势有哪些

2025-05-02制药工程专业对高考选科科目的具体要求有哪些

2025-07-05如何了解新兴专业的就业情况

2024-11-30学科基础薄弱考生如何规避高风险专业方向

2025-04-22电气工程专业的研究领域有哪些

2024-11-25高考志愿填报前必做的职业性格测试有哪些

2025-04-04