高考后科学评估个人学习成效是制定未来规划、优化学习方法的关键步骤。以下从多个维度提供系统性的评估框架,结合高考特点与学习规律,帮生全面分析自身学习成果:

一、基于成绩数据的结构化分析

1. 总分与单科成绩对比

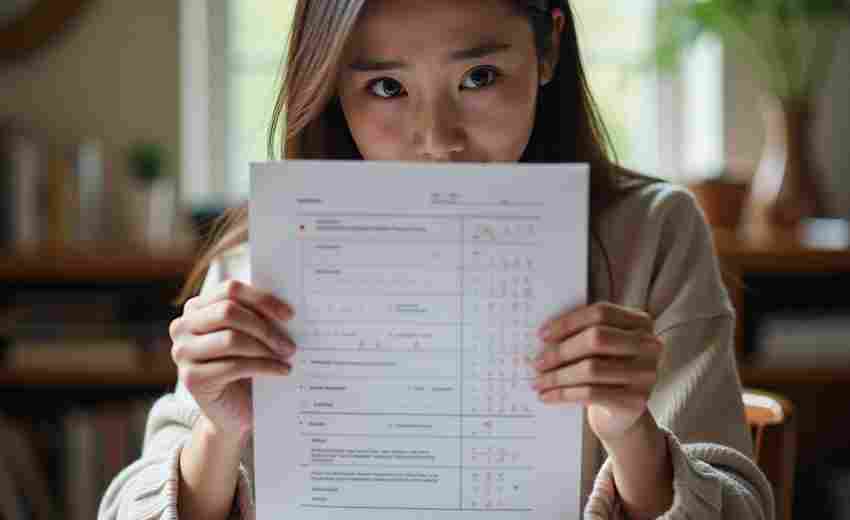

横向对比:将各科分数与全省/市平均分、同校/班排名进行对比,明确自身在群体中的位置(如语文成绩超过全省85%考生,数学处于中游水平)。纵向对比:对比高三历次模考成绩趋势,观察是否有稳定提升或波动(如英语成绩从110分逐步提升至135分,化学成绩波动较大),分析进步或退步的潜在原因。学科权重评估:结合目标专业要求,判断核心科目(如理工类需重视数学、物理)是否达标,弱科是否成为瓶颈。2. 错题归因与能力诊断

分类统计错题类型:知识性失分(如公式记错、概念混淆)→ 需强化基础记忆;能力性失分(如综合题逻辑混乱、实验设计偏差)→ 需加强思维训练;习惯性失分(如计算错误、审题遗漏)→ 需优化答题流程。绘制学科雷达图:通过各题型得分率(如数学选填正确率90%、大题得分率60%),直观呈现优势与薄弱环节。二、学习过程与方法的深度反思

1. 目标与执行匹配度评估

回顾高三设定的学习目标(如“数学冲刺140分”),分析实际达成度及差距原因(如时间分配不均、错题复盘不足)。评估学习计划执行效果,例如:是否完成每日错题整理?是否坚持专题突破?若未完成,需反思是计划不合理还是自律不足。2. 效率与策略有效性验证

时间管理:统计每日有效学习时长与碎片化利用情况(如晚自习效率低可能因疲劳或干扰过多),对比高效学习者的时间分配模式。方法适配性:反思是否盲目跟风(如过度刷题忽视总结),是否根据学科特点调整策略(如文科需积累素材,理科需强化逻辑推导)。资源利用:评估教辅、网课、教师答疑等资源的实际利用率,识别未被充分利用的支持渠道。三、心理与应试状态的综合复盘

1. 考场表现分析

心态影响:记录考试中是否因紧张导致失误(如手抖写错答案),或超常发挥(如冷静应对难题)。策略调整:检查时间分配是否合理(如语文作文仓促结尾)、答题顺序是否需要优化(如先易后难还是按模块突破)。2. 长期学习动机评估

分析高三阶段内驱力来源(如兴趣驱动、升学压力),判断是否可持续(如过度依赖外部压力可能导致大学后动力衰减)。识别影响心态的关键事件(如某次模考失利后自我怀疑),总结应对经验(如通过运动、倾诉缓解焦虑)。四、制定改进与规划的行动方案

1. 短期调整建议

针对性补缺:针对薄弱知识点设计专项训练(如每天30分钟攻克立体几何空间想象类题型)。习惯优化:建立错题本分类系统(按错误类型标记)、设定每日复盘流程(如睡前回顾当天难点)。2. 长期能力提升路径

跨学科素养培养:根据大学专业需求,提前补充关联技能(如计划报考计算机专业可自学编程基础)。自主学习能力构建:通过阅读学术文献、参加线上课程(如Coursera)适应大学学习模式。3. 生涯规划衔接

专业匹配度分析:结合霍兰德职业测试、学科优势(如物理突出可选工科)、兴趣倾向(如喜欢写作可考虑新闻学)制定志愿填报策略。大学预备计划:提前了解目标院校的课程体系、竞赛资源,规划大一学习重点(如微积分先修课程)。五、工具与资源推荐

数据分析工具:使用Excel或九数云生成成绩趋势图、雷达图,量化学习成效。测评工具:通过MBTI性格测试、职业兴趣测评(如“学业汇”平台)辅助生涯规划。学习社群:加入目标专业的学长学姐交流群,获取真实学习经验与资源。通过以上多维度的科学评估,考生不仅能清晰认知高中阶段的学习成效,更能为大学及未来的职业发展奠定理性决策基础。建议将评估结果整理成书面报告,定期回顾以追踪成长轨迹。

推荐文章

理科与文科的高考录取线有什么不同

2024-11-15酶工程在食品工业中的高考工艺流程题常见类型

2025-06-13如何解读高考成绩和位次

2024-11-22突发天气变化对赴考影响的防范与应对

2025-08-26金融专业热门职业对高中英语能力的重视程度

2025-08-01艺术与科技交叉的研究方向

2025-03-03高考统招本科与专升本继续教育有何本质区别

2025-08-15艺考生与非艺考生报名时间差异解读

2025-04-14物理成绩不理想如何选择高考科目组合

2025-03-10高考成绩优异者有哪些专属奖学金项目

2025-04-27