在高考复习阶段,通过科学合理的奖励机制可以有效激发学生的学习潜能,提升学习效率和动力。以下是结合多篇要求的综合建议,涵盖目标设定、奖励类型、实施策略及注意事项:

一、明确目标与个性化激励

1. 目标分层设定

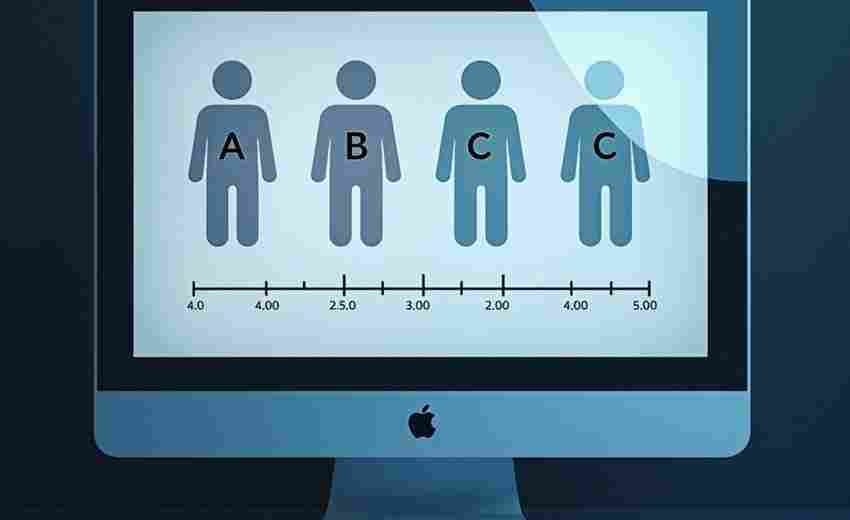

将总目标(如理想大学、高考分数)拆解为阶段性目标,例如每周/每月的复习任务、模拟考分数提升等,并制定具体可衡量的计划。根据学生个体差异设定个性化目标,例如针对薄弱科目设定专项突破目标,完成后给予针对性奖励(如错题减少20%奖励自习时间)。2. 目标可视化与动态调整

使用表格或进度条记录目标完成情况,直观展示进步。定期评估目标合理性,结合学生反馈调整奖励标准(如某阶段任务过难时降低奖励门槛)。二、多元化奖励设计

1. 物质奖励

奖学金与学习用品:按考试成绩或进步幅度分级奖励,例如年级前10名奖励500元,进步显著者提供教辅资料或电子设备。班级活动基金:成绩提升的班级可获经费用于集体活动(如聚餐、短途旅行),增强团队凝聚力。2. 精神激励

荣誉表彰:每月评选“学习明星”“进步之星”,通过校园广播、海报宣传树立榜样。导师认可:教师或学长定期提供个性化鼓励,例如手写卡片、公开表扬。分享会与复盘:组织学生分享学习经验,强化成就感并促进方法交流。3. 体验式奖励

短期奖励:完成任务后可获得半小时自由活动时间、电影票或游戏时长。长期奖励:达成大目标后兑现“愿望清单”,如旅行、演唱会门票等。三、实施策略与技巧

1. 及时反馈与透明机制

每次考试或任务完成后立即反馈,明确告知奖励标准及发放时间,避免拖延导致动力流失。公励规则和评选流程,确保公平性(如班级投票或教师集体评审)。2. 避免过度依赖外部激励

逐渐引导学生关注内在动机,例如通过复盘错题提升能力后的自我满足感。结合“惩罚机制”需谨慎,避免单纯罚款引发负面情绪,可改为减少奖励时间或增加学习任务。3. 家校合作与资源整合

家长参与奖励计划,例如家庭奖励(如周末出游)与学校奖励形成互补。利用政策支持,例如地方教育部门对优秀考生的奖金或荣誉认证,增强激励的权威性。四、注意事项

1. 避免形式主义

奖励需与学习成果直接挂钩,避免仅因“努力时长”奖励,而忽视实际效果。例如,完成10小时刷题但正确率未提升时,应优先解决学习方法问题而非奖励。2. 平衡压力与动力

高难度目标需搭配阶段性小奖励,防止学生因长期无反馈而放弃。关注心理健康,奖励机制中可融入放松活动(如冥想、运动)缓解焦虑。3. 长期与短期结合

短期奖励(每日/每周)维持即时动力,长期奖励(学期/高考后)提供持续期待。五、案例参考

某职校高考班激励机制:设立“进步阶梯奖”,每提升50名次奖励100元,同时颁发“逆袭勋章”并邀请家长参与表彰会。高效复盘法:每晚睡前自问“今日收获与不足”,记录后兑换积分,累积积分可兑换个性化奖励(如自习室优先选座权)。通过以上方法,学生不仅能获得外在激励,还能逐步培养自主学习能力和内在成就感,最终实现高考目标的突破。关键是根据个体差异动态调整机制,确保奖励的科学性和可持续性。

推荐文章

高考成绩查询密码遗忘怎么办

2025-03-13高考填报软件工程需要提前了解哪些职业资格证书

2025-08-31高考志愿中,如何处理专业与兴趣的关系

2025-02-03电子商务专业学些什么

2024-12-03高考654分适合的数学类专业有哪些

2024-10-23高性价比选择:地理位置优越的非热门城市高校有哪些

2025-06-10新高考背景下工科冷门专业是否具有低分高性价比报考机会

2025-12-16复读生面临的时间成本与经济压力有哪些

2025-09-18高考分数评估中的常见错误及规避方法

2025-09-18高考生如何制定本科阶段专业课程学习计划

2025-08-27