在经济社会高质量发展的背景下,职业教育作为技术技能型人才培养的主阵地,正面临从“规模扩张”向“质量提升”的转型。以下从内涵特征、现实挑战及实践路径三方面展开分析:

一、技能型人才的内涵特征与时代使命

1. 职业能力专业化

技术技能型人才需具备“技术”与“技能”的双重标准,既掌握专业领域的前沿知识,又能通过实践解决产业实际问题。例如,德国《框架教学计划》强调职业行动能力,包括专业能力、方法能力与社会能力的综合培养。

2. 创新能力与终身发展

在数字化转型与产业升级驱动下,人才需具备创新思维和持续学习能力。职业教育强调“通用知识协同化”与“生涯发展自觉化”,通过终身教育理念应对技术快速迭代的挑战。

3. 服务国家战略的定位

职业教育被赋予支撑产业链、服务区域经济与全球化的使命。例如,我国通过“鲁班工坊”为“一带一路”沿线国家培养本土化技能人才,助力国际产能合作。

二、技能型人才培养的现实挑战

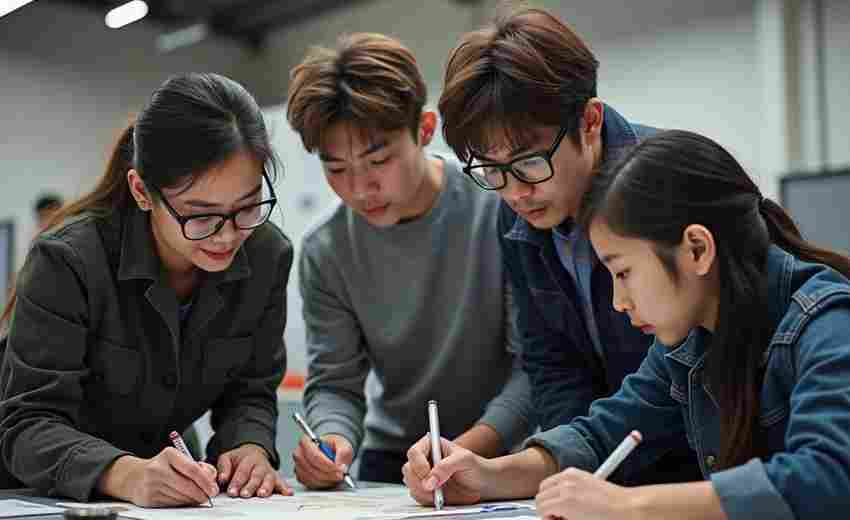

1. 产教融合的“冷热不均”

校企合作中普遍存在“学校热、企业冷”现象,企业参与动力不足,政策激励与权责划分不清晰。

2. 专业设置与产业脱节

部分职业院校专业更新滞后,传统专业未及时升级,新兴领域(如人工智能、新能源)人才供给不足。

3. 体系贯通性不足

中职、高职、本科间的升学通道尚未完全打通,职教高考制度与学分互认机制仍需完善。

三、高质量发展路径探索

1. 构建现代职教体系,强化贯通培养

2. 深化产教融合,激活校企协同

3. 动态调整专业布局,增强适应性

4. 优化评价与激励机制,提升培养质量

5. 国际化与数字化转型

四、政策保障与社会协同

需强化顶层设计,如《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025)》提出的“50个试点城市、1万家产教融合型企业”目标,通过税收优惠、专项基金等支持职业教育。需破除社会对职业教育的偏见,宣传技能成才案例,营造“崇尚技能”的文化氛围。

职业教育的高质量发展,本质是教育与产业、个体成长与社会需求的深度耦合。唯有通过体系重构、机制创新与生态优化,才能培养出适应未来产业变革的高素质技术技能人才,为技能型社会建设提供核心支撑。

推荐文章

高考数学试题中如何体现创新思维与商业逻辑

2025-07-26影响志愿填报选择的外部因素有哪些

2025-01-27高考生备考阶段应如何锻炼观察力与专注力应对民航专业挑战

2025-08-09新高考背景下兴趣学科与就业学科的协同规划策略

2025-08-071977年高考的考生心理分析

2025-01-02合格性考试的备考误区

2024-12-05上海大学数学与应用数学专业的就业选择是什么

2024-12-13高考报名学历条件详解:不同学历层次如何报考

2025-04-09高考调剂后如何重新定位职业发展方向

2025-12-19高分数线会影响专业课程的选择吗

2025-01-29